* 日々のメモ

2024-02-06

2月ですね。雪の後って部屋が明るくて、それはいいです。でも寒いのはつらいね。

もういくつ寝ると…確定申告。

人生の出来事を一つづつ。自分も時間に沿って進む。

方向は「沿う」のだけど、なぜだか対数目盛りである気がするよ。

置いてかれる。老いて枯れる?ワハハ

【* 日々のメモ】

もういくつ寝ると…確定申告。

人生の出来事を一つづつ。自分も時間に沿って進む。

方向は「沿う」のだけど、なぜだか対数目盛りである気がするよ。

置いてかれる。老いて枯れる?ワハハ

【* 日々のメモ】

real name: memo/20240206

2024-01-22

これからは oss の イベントループ を使おう、という独り言。

ネットワーク上で何らかの通信を行うプログラムを作る時には、…なんていうと今どきはあらゆるプログラムが通信を行うので全部になってしまうのだけど。

通信するプログラムを作るときには実装の基本方式がいろいろあって、プログラマはそういう「実装方式」を自分で列挙して、試して(つまり作っては壊してを繰り返し)、自分なりの一番好きな方式を選択する必要があると思う。でも、なかなかの作業量になるので、重い腰が動かないもの。なので、人生を通して特定の「案件」で経験することで、そういった試行、試作、思考、選択を行っていくものなのだと思う。

自分には、「ブロッキングソケットでselectによる多重」方式、でとても成功した経験が複数ある。それ以外の方式、大量のスレッドを作る方式や、非同期ソケットの方式、には逆に失敗した経験の記憶が張り付いていて、「言葉にできないが避けたい気持ち」を持っている。それが良いのか悪いのか、今となってはよくわからない。

自分は select を使うメインループライブラリや、 epoll を使うメインループを書いたことがある。成功した。

Windows (.net) で動く、非同期ソケット方式のメインループも書いたことがある。やりきったけどその後消えた。

Java で動く、スレッド多重方式の通信処理を書いたこともある。これも、消えた。

それらは、案件で作ったコードで、顧客企業の持ち物 なので、一般公開はできない。そもそも手元にもない。

メインループライブラリ上でアプリを書くノウハウも、基本概念は使えるけど、細かい話は流用、応用できない。

だから、これからは メインループまで自分が書くのではなく、他の人が書いた 公開されているメインループを使って仕事をしようと思ったことであるよ。

「ブロッキングソケットでselectによる多重」方式が好き:

libev が良いと思う。

libevent の version2 が良い。(include <event2/event.h>)

「ノンブロッキングソケット」方式は嫌い:

libuv は、自分は好きじゃない。

POSIX だけでなく Windows のソケットライブラリと親和性を高めるには必要だけど。

ソケット以外の観点でも、Windows はプログラマにやたらと要求が多くて、嫌い。OSの設計や基本ポリシーが洗練されていれば、プログラマが個々に悩まなくて済むことが、いちいち引っかかる。Windows の、そういうところが嫌い。なので、Windowsと共通化するためだけに必要で、余計な複雑性を持ち込む libuv は、好きじゃない。

面白そうなページを見つけたので後で読みたい。

と言って読まないことも多いのだけどさ。

【* 日々のメモ】

ネットワーク上で何らかの通信を行うプログラムを作る時には、…なんていうと今どきはあらゆるプログラムが通信を行うので全部になってしまうのだけど。

通信するプログラムを作るときには実装の基本方式がいろいろあって、プログラマはそういう「実装方式」を自分で列挙して、試して(つまり作っては壊してを繰り返し)、自分なりの一番好きな方式を選択する必要があると思う。でも、なかなかの作業量になるので、重い腰が動かないもの。なので、人生を通して特定の「案件」で経験することで、そういった試行、試作、思考、選択を行っていくものなのだと思う。

自分には、「ブロッキングソケットでselectによる多重」方式、でとても成功した経験が複数ある。それ以外の方式、大量のスレッドを作る方式や、非同期ソケットの方式、には逆に失敗した経験の記憶が張り付いていて、「言葉にできないが避けたい気持ち」を持っている。それが良いのか悪いのか、今となってはよくわからない。

自分は select を使うメインループライブラリや、 epoll を使うメインループを書いたことがある。成功した。

Windows (.net) で動く、非同期ソケット方式のメインループも書いたことがある。やりきったけどその後消えた。

Java で動く、スレッド多重方式の通信処理を書いたこともある。これも、消えた。

それらは、案件で作ったコードで、顧客企業の持ち物 なので、一般公開はできない。そもそも手元にもない。

メインループライブラリ上でアプリを書くノウハウも、基本概念は使えるけど、細かい話は流用、応用できない。

だから、これからは メインループまで自分が書くのではなく、他の人が書いた 公開されているメインループを使って仕事をしようと思ったことであるよ。

「ブロッキングソケットでselectによる多重」方式が好き:

libevent の version2 が良い。(include <event2/event.h>)

「ノンブロッキングソケット」方式は嫌い:

libuv は、自分は好きじゃない。

POSIX だけでなく Windows のソケットライブラリと親和性を高めるには必要だけど。

ソケット以外の観点でも、Windows はプログラマにやたらと要求が多くて、嫌い。OSの設計や基本ポリシーが洗練されていれば、プログラマが個々に悩まなくて済むことが、いちいち引っかかる。Windows の、そういうところが嫌い。なので、Windowsと共通化するためだけに必要で、余計な複雑性を持ち込む libuv は、好きじゃない。

面白そうなページを見つけたので後で読みたい。

と言って読まないことも多いのだけどさ。

【* 日々のメモ】

real name: memo/20240122

2023-12-25

vscode で ${HOME}直下の ドット始まり名フォルダだけ隠したい

わからん。

以下を足すと、すべてのドット始まりが消える

以下を足すと、OpenFolder で開いた直下のドット始まりが消える、ように見える

これでなんとかやり過ごす。

【* 日々のメモ】

わからん。

設定 files.exclude

以下を足すと、すべてのドット始まりが消える

**/.*

以下を足すと、OpenFolder で開いた直下のドット始まりが消える、ように見える

/.*

これでなんとかやり過ごす。

【* 日々のメモ】

real name: memo/20231225

2023-12-21

bashの数値計算でゼロがアタマに付いていると8進数になる件

bash の

$(( 20 + 1 )) で計算ができて expr 20 + 1 コマンドとだいたい同じだが、

アタマにゼロが付いていると、8進数として解釈されて、意図した結果とは異なってしまう。

[keizo@fedora _KNOW-HOW]$ echo $(( 020 + 1 )) 17

expr は微妙に違うらしい。

[keizo@fedora _KNOW-HOW]$ expr 020 + 1 21

アタマに 基数# をつけて 10#020 とすれば、10進数の20、として認識される。

[keizo@fedora _KNOW-HOW]$ echo $(( 10#020 + 1 )) 21

【* 日々のメモ】

real name: memo/20231221

2023-12-11

私から、全世界のIT業の方たちへ、本気で問いかけます。

Linuxを基本OSとしてインストールし開発をして、仮想環境でWindowsをインストールしてOfficeソフトを動かすようにしませんか?

なぜそれができないんですか?

【* 日々のメモ】

Linuxを基本OSとしてインストールし開発をして、仮想環境でWindowsをインストールしてOfficeソフトを動かすようにしませんか?

なぜそれができないんですか?

【* 日々のメモ】

real name: memo/20231211

2023-11-11

Fedora 39 の emacs 29.1 で起動時にWarning が大量に出力される

暫定対処

.emacs に以下を記載

参考

reddit:29.1 how can I resolve these warning at launch?

【* 日々のメモ】

暫定対処

.emacs に以下を記載

(setq comp-async-report-warnings-errors nil)

参考

reddit:29.1 how can I resolve these warning at launch?

【* 日々のメモ】

real name: memo/20231111

2023-11-01

問題

Fedora38

Rhythmbox で DLNAサーバ上のファイルを再生したい。

解決

- 以下をインストールする

- dleyna-connector-dbus

- Rhythmbox のプラグイン設定で以下を有効化する

- Griloメディアブラウザー

操作ログ

[keizo@fedora ~]$ dnf list --installed |grep -e 'dleyna' -e 'grilo'

dleyna.x86_64 0.8.3-1.fc38 @updates

dleyna-renderer.x86_64 0.8.3-1.fc38 @updates

dleyna-server.x86_64 0.8.3-1.fc38 @updates

grilo.x86_64 0.3.16-1.fc38 @updates

grilo-plugins.x86_64 0.3.16-1.fc38 @updates

[keizo@fedora ~]$ dnf search --all dleyna grilo

メタデータの期限切れの最終確認: 5 days, 0:21:26 時間前の 2023年10月27日 16時14分22秒 に実施しました。

========================================== 名前 & 説明 & URL 一致: dleyna ===========================================

dleyna.x86_64 : Services and D-Bus APIs for UPnP access

dleyna.i686 : Services and D-Bus APIs for UPnP access

=========================================== 名前 & 説明 & URL 一致: grilo ===========================================

grilo.x86_64 : Content discovery framework

grilo.i686 : Content discovery framework

======================================= 名前 & 概要 & 説明 & URL 一致: dleyna =======================================

dleyna-connector-dbus.x86_64 : D-Bus connector for dLeyna services

dleyna-devel.i686 : Development files for the dLeyna components

dleyna-devel.x86_64 : Development files for the dLeyna components

======================================= 名前 & 概要 & 説明 & URL 一致: grilo ========================================

grilo-devel.i686 : Libraries/include files for Grilo framework

grilo-devel.x86_64 : Libraries/include files for Grilo framework

grilo-plugins.x86_64 : Plugins for the Grilo framework

grilo-plugins.i686 : Plugins for the Grilo framework

============================================== 名前 & URL 一致: dleyna ==============================================

dleyna-renderer.x86_64 : Service for interacting with Digital Media Renderers

dleyna-server.x86_64 : Service for interacting with Digital Media Servers

[keizo@fedora ~]$

[keizo@fedora ~]$

[keizo@fedora ~]$ sudo dnf install dleyna-connector-dbus

[sudo] keizo のパスワード:

Fedora 38 - x86_64 - Updates 5.9 kB/s | 5.4 kB 00:00

Fedora 38 - x86_64 - Updates 1.5 MB/s | 2.5 MB 00:01

Fedora Modular 38 - x86_64 - Updates 11 kB/s | 5.2 kB 00:00

RPM Fusion for Fedora 38 - Free tainted 7.4 kB/s | 10 kB 00:01

依存関係が解決しました。

=====================================================================================================================

パッケージ アーキテクチャー バージョン リポジトリー サイズ

=====================================================================================================================

インストール:

dleyna-connector-dbus x86_64 0.8.3-1.fc38 updates 14 k

トランザクションの概要

=====================================================================================================================

インストール 1 パッケージ

ダウンロードサイズの合計: 14 k

インストール後のサイズ: 20 k

これでよろしいですか? [y/N]: y

パッケージのダウンロード:

dleyna-connector-dbus-0.8.3-1.fc38.x86_64.rpm 127 kB/s | 14 kB 00:00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

合計 38 kB/s | 14 kB 00:00

トランザクションの確認を実行中

トランザクションの確認に成功しました。

トランザクションのテストを実行中

トランザクションのテストに成功しました。

トランザクションを実行中

準備 : 1/1

インストール中 : dleyna-connector-dbus-0.8.3-1.fc38.x86_64 1/1

scriptletの実行中: dleyna-connector-dbus-0.8.3-1.fc38.x86_64 1/1

検証 : dleyna-connector-dbus-0.8.3-1.fc38.x86_64 1/1

インストール済み:

dleyna-connector-dbus-0.8.3-1.fc38.x86_64

完了しました!

[keizo@fedora ~]$

RPM Fusion

https://docs.fedoraproject.org/en-US/quick-docs/rpmfusion-setup/

【* 日々のメモ】

real name: memo/20231101

2023-10-25

うちの親も、もう次の免許更新が非現実的。自分が近くに住むのか、どうするのか。地域交通の課題解決を考えないといかん。

過疎地・準過疎地向けに ハイエースバンだけを運用する、乗り合いタクシーとバスの中間みたいな交通ってできないだろうか。

コース運行の予定はするけど、スマホアプリから走行リクエストが1件以上入ってる便だけ走る。

コースが超たくさんあって、1コースは出発点から終点まで30分以内で組む。

なので、原則としては 便がスタートする時刻の 30分前に「乗ろう」と決断すれば、リクエストして乗れる。

ただしドライバーと車を、リクエストの100%に答えられるように備えるのは無駄・ムラ・無理になるので

統計的に最適な数を用意する、しかない。そうすると、リクエストにこたえきれないことが必ず生じる。どうするか。うーむ。

NFCというかタッチ式の装置を全装備。もし、前の1本がたまたま来て乗ってしまったら、後ろを走っている本来の便には自動で1人分のキャンセルを通知。

↓

顧客1人ごとの乗車リクエストを管理できるITシステム(データ量、データ処理速度)と

インフラストラクチャー通信速度(電波通信帯域)、通信の確実性が必要。

【* 日々のメモ】

過疎地・準過疎地向けに ハイエースバンだけを運用する、乗り合いタクシーとバスの中間みたいな交通ってできないだろうか。

コース運行の予定はするけど、スマホアプリから走行リクエストが1件以上入ってる便だけ走る。

コースが超たくさんあって、1コースは出発点から終点まで30分以内で組む。

なので、原則としては 便がスタートする時刻の 30分前に「乗ろう」と決断すれば、リクエストして乗れる。

ただしドライバーと車を、リクエストの100%に答えられるように備えるのは無駄・ムラ・無理になるので

統計的に最適な数を用意する、しかない。そうすると、リクエストにこたえきれないことが必ず生じる。どうするか。うーむ。

NFCというかタッチ式の装置を全装備。もし、前の1本がたまたま来て乗ってしまったら、後ろを走っている本来の便には自動で1人分のキャンセルを通知。

↓

顧客1人ごとの乗車リクエストを管理できるITシステム(データ量、データ処理速度)と

インフラストラクチャー通信速度(電波通信帯域)、通信の確実性が必要。

【* 日々のメモ】

real name: memo/20231025

2023-10-24

[あの三省堂から、オタク用語辞典「大限界」登場 今の若者が使う1600用語を収録]

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2310/24/news136.html

だそうです。「口から音源」でワロタ

【* 日々のメモ】

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2310/24/news136.html

だそうです。「口から音源」でワロタ

【* 日々のメモ】

real name: memo/20231024

2023-10-17

php7 から php8 に移行したのをきっかけに、phpまわりいじっています。

あるphpソフトウェアで、「効果のないデストラクタ(風の処理)の定義と呼び出しが全面に渡って存在していた」のを削除しました。

この例、プログラミングのアンチパターンの一つ、「オブジェクト指向(などその時代に目新しい作法)を無条件に良いものと勘違いする」の、具体例の一つだと思う。

プログラミングの作法というか様式というか、良いとされる書き方や、良いとされるプロジェクト運用手順が、時代ごとにいろいろあります。

でも、自分の頭でそれがなぜ必要なのか、どう良いのか、考えないとソフトウェアは良くならないです。

直せるときには、直す。

【* 日々のメモ】

あるphpソフトウェアで、「効果のないデストラクタ(風の処理)の定義と呼び出しが全面に渡って存在していた」のを削除しました。

この例、プログラミングのアンチパターンの一つ、「オブジェクト指向(などその時代に目新しい作法)を無条件に良いものと勘違いする」の、具体例の一つだと思う。

プログラミングの作法というか様式というか、良いとされる書き方や、良いとされるプロジェクト運用手順が、時代ごとにいろいろあります。

でも、自分の頭でそれがなぜ必要なのか、どう良いのか、考えないとソフトウェアは良くならないです。

直せるときには、直す。

【* 日々のメモ】

real name: memo/20231017

2023-10-03

アツい人の話を読むと、自分の心にアツい想いが蘇って来る気がします。

まだ、10章のうち3章ですけど。

個を動かす 新浪剛史 ローソン作り直しの10年

池田信太朗

日経BP

https://www.amazon.co.jp/dp/482227408X

(ステルスマーケティングじゃないです。自分は図書館で借りましたし)

ご本人の著書ではない研究本なので、ややキャラクターが誇張された記載もあるのだろうな、とは思います。

でも、だからこそなのか、読み応えあります。

この本と直接は関係ないのですが、先日、今までとは別の「人の集まり」…というか、音楽イベントに参加したところ。

今までの交友関係とはだいぶ違う、ナイスで素敵な方々(男性も、女性も、多数)と知り合うことができてですね。

自分の心がなんというか、とてもすがすがしい気分になったのです。

自分の近くに素敵な人がいると、自分も前向きになれる。

アツい本を読むと、自分もアツくなれる。

その逆もあり、で「逆」にも2種類あり。

後ろ向きな人といると自分も後ろ向きになるし、

自分こそが後ろ向きな人で、周りの人を暗くしていたかもしれない。

前向いて生きよう。

どうせ100年もすりゃ死ぬけどさ。それは今じゃないと、その瞬間まで思い込んでおきゃいいよ。

その瞬間が来たら、しれっと「えー、びっくりしたよーwwww」って、わざとらしく派手に驚いてやりゃいいさ。

【* 日々のメモ】

2023-10-11 読了。

後半、まとめの方向がちょっと分からない点もありました。

1章から6章はアツい話集。

7章あたりからの「システム」の話があり、コンピュータシステム屋としての自分は これこそ一番 真剣に読むべき所なのかもですが、

このへんから「お勉強」感が強くなってきてページが進まなくなりました。

最後に向かって、「個々の店」「個々の顧客」に着目点を集めていき、

最終的には 新浪さんという「個人」の記事でおしまい。

読み物として前半のアツい話が面白かったかな、と。

と書いてから、タイトルが「個を動かす」だったことに気づきました。

なるほど。店も、従業員も、顧客も、経営者も、個を見ていこうぜ、というまとめなのね。

追記 10/17

ふと、うがった見方が頭に浮かんだ。もしや、著者 池田さん は(ローソンに感心した話をする事で、間接的に)「セブンに対して経営論を意見している」のだろうか?

(新浪さんが、ではなく、池田さんが、ですよ)

まだ、10章のうち3章ですけど。

個を動かす 新浪剛史 ローソン作り直しの10年

池田信太朗

日経BP

https://www.amazon.co.jp/dp/482227408X

(ステルスマーケティングじゃないです。自分は図書館で借りましたし)

ご本人の著書ではない研究本なので、ややキャラクターが誇張された記載もあるのだろうな、とは思います。

でも、だからこそなのか、読み応えあります。

この本と直接は関係ないのですが、先日、今までとは別の「人の集まり」…というか、音楽イベントに参加したところ。

今までの交友関係とはだいぶ違う、ナイスで素敵な方々(男性も、女性も、多数)と知り合うことができてですね。

自分の心がなんというか、とてもすがすがしい気分になったのです。

自分の近くに素敵な人がいると、自分も前向きになれる。

アツい本を読むと、自分もアツくなれる。

その逆もあり、で「逆」にも2種類あり。

後ろ向きな人といると自分も後ろ向きになるし、

自分こそが後ろ向きな人で、周りの人を暗くしていたかもしれない。

前向いて生きよう。

どうせ100年もすりゃ死ぬけどさ。それは今じゃないと、その瞬間まで思い込んでおきゃいいよ。

その瞬間が来たら、しれっと「えー、びっくりしたよーwwww」って、わざとらしく派手に驚いてやりゃいいさ。

【* 日々のメモ】

2023-10-11 読了。

後半、まとめの方向がちょっと分からない点もありました。

1章から6章はアツい話集。

7章あたりからの「システム」の話があり、コンピュータシステム屋としての自分は これこそ一番 真剣に読むべき所なのかもですが、

このへんから「お勉強」感が強くなってきてページが進まなくなりました。

最後に向かって、「個々の店」「個々の顧客」に着目点を集めていき、

最終的には 新浪さんという「個人」の記事でおしまい。

読み物として前半のアツい話が面白かったかな、と。

と書いてから、タイトルが「個を動かす」だったことに気づきました。

なるほど。店も、従業員も、顧客も、経営者も、個を見ていこうぜ、というまとめなのね。

追記 10/17

ふと、うがった見方が頭に浮かんだ。もしや、著者 池田さん は(ローソンに感心した話をする事で、間接的に)「セブンに対して経営論を意見している」のだろうか?

(新浪さんが、ではなく、池田さんが、ですよ)

real name: memo/20231003

2023-09-29

日常の言葉は弁別できる範囲で省略される訳ですが

音楽で「パート」とだけ言うと、

タテヨコが違う概念が同じ語になって、紛らわしいですね。部品のパーツの単数形か。そりゃそうだ。

ケータイは

問題と類似です。リビングルームで「ありゃ?ケータイないぞ?」はほのぼのした話題ですけど、状況によっては「おい!ケータイないぞ!」は死活問題です。

パートさんは

この場合「主婦のパートさん」と主体を付加しても曖昧性は解消せず、後者かもしれないですよね。

あれだ。高校の英語の授業で教わった知識ですが、古い英語圏文化では男性が女性に求婚するものだという性差意識があって、男性をLover(愛する人)と言って女性をLove(愛される人)と呼ぶそうなので、ワンダー先生の曲で言う パートタイムLover は、男性を指すのでしょうね。ああ、でも主婦は主夫と音が同じなので「主夫のパートさん」は後者かも。面倒くせぇ…

おっと、

ワンダー先生は

「ワンダー先生、いいよね」という語りかけは一体何を意味するのか。場合によっては、対戦格闘ゲームの2択状況並に身構える必要があるのではないか。えっと、分からないかもですがテレビゲームの話でジャンケンみたいなものです。そして、状況に備えて日々練習しておく必要があるのではないだろうか。ガガガッ。シュターン!(`・ω・´)シャキーン

受け取る側の文脈認識を意識して、意識齟齬のない様に言葉を使って行きたいです。

【* 日々のメモ】

音楽で「パート」とだけ言うと、

- 声部のパートと

- 曲構成のパートで

タテヨコが違う概念が同じ語になって、紛らわしいですね。部品のパーツの単数形か。そりゃそうだ。

ケータイは

- 携帯型無線電話基地局なのか

- 携帯型対戦車ミサイルなのか

問題と類似です。リビングルームで「ありゃ?ケータイないぞ?」はほのぼのした話題ですけど、状況によっては「おい!ケータイないぞ!」は死活問題です。

パートさんは

- パートタイムワーカーなのか

- パートタイムラバーなのか。

この場合「主婦のパートさん」と主体を付加しても曖昧性は解消せず、後者かもしれないですよね。

あれだ。高校の英語の授業で教わった知識ですが、古い英語圏文化では男性が女性に求婚するものだという性差意識があって、男性をLover(愛する人)と言って女性をLove(愛される人)と呼ぶそうなので、ワンダー先生の曲で言う パートタイムLover は、男性を指すのでしょうね。ああ、でも主婦は主夫と音が同じなので「主夫のパートさん」は後者かも。面倒くせぇ…

おっと、

ワンダー先生は

- スティービー・ワンダーさんなのか

- 風呂水ワンダーなのか。

「ワンダー先生、いいよね」という語りかけは一体何を意味するのか。場合によっては、対戦格闘ゲームの2択状況並に身構える必要があるのではないか。えっと、分からないかもですがテレビゲームの話でジャンケンみたいなものです。そして、状況に備えて日々練習しておく必要があるのではないだろうか。ガガガッ。シュターン!(`・ω・´)シャキーン

受け取る側の文脈認識を意識して、意識齟齬のない様に言葉を使って行きたいです。

【* 日々のメモ】

real name: memo/20230929

2023-09-28

直流の電圧変換回路(DC/DCコンバータ)を勉強中ですが挫折気味です。

それはそれで。本を読んでいて改めて思ったこととして、電気回路って、配置思考的というか、位置関係思考的なところがあるなぁ、と。

ソフトウェア設計も、電気回路の設計みたいに、カタマリの配置で特性が生じたり、何々方式と名付けがなされたり、そうならんものだろうか。

ギター演奏の上達過程にて、コードフォームを「図形的に」暗記することで思考がショートカットできる、という時期があります。まぁ、そこから少し進むと、そういうショートカットでは進めなくなって、基礎からやり直すという再学習行為が何度も必要になるのですが…。でも図形思考で上達する時期があるのは、間違いないし、その思考方法はもっと上達した段階でも、全く無駄にはならないです。

で、ソフトウェアにもそういった「図形的な」思考で、組み上がったロジックの出来が良いとか悪いとかの判断を、一部ショートカットできる、ような方法があるのでは?と思って探しているのです。ずっと。クラスの役割とトポロジカルな配置に名前を付けて、ソフトウェアの「デザインパターン」と呼んだ時期がありましたけど、なんかあの話って結局は滑って終わった感があります。当初期待された壮大なゴールに着地できなかった。

ソフトウェアのプリミティブ要素とは、何と何だろうか、という研究が、足りていない気がするんです。それがいわゆるGoF本だと、OOP言語のクラス。ダイクストラの構造化プログラミング論だと {順列 | 条件分岐 | 繰り返し} でしたっけ。

でもそのもうちょっと中間あたりのサイズで、「ソフトウェアの構成要素はコレとコレとコレだ」っていい感じに抽出したもので、図形的に考えることが上達の助けになるようなもの、って無いですか?という話。

【* 日々のメモ】

それはそれで。本を読んでいて改めて思ったこととして、電気回路って、配置思考的というか、位置関係思考的なところがあるなぁ、と。

ソフトウェア設計も、電気回路の設計みたいに、カタマリの配置で特性が生じたり、何々方式と名付けがなされたり、そうならんものだろうか。

ギター演奏の上達過程にて、コードフォームを「図形的に」暗記することで思考がショートカットできる、という時期があります。まぁ、そこから少し進むと、そういうショートカットでは進めなくなって、基礎からやり直すという再学習行為が何度も必要になるのですが…。でも図形思考で上達する時期があるのは、間違いないし、その思考方法はもっと上達した段階でも、全く無駄にはならないです。

で、ソフトウェアにもそういった「図形的な」思考で、組み上がったロジックの出来が良いとか悪いとかの判断を、一部ショートカットできる、ような方法があるのでは?と思って探しているのです。ずっと。クラスの役割とトポロジカルな配置に名前を付けて、ソフトウェアの「デザインパターン」と呼んだ時期がありましたけど、なんかあの話って結局は滑って終わった感があります。当初期待された壮大なゴールに着地できなかった。

ソフトウェアのプリミティブ要素とは、何と何だろうか、という研究が、足りていない気がするんです。それがいわゆるGoF本だと、OOP言語のクラス。ダイクストラの構造化プログラミング論だと {順列 | 条件分岐 | 繰り返し} でしたっけ。

でもそのもうちょっと中間あたりのサイズで、「ソフトウェアの構成要素はコレとコレとコレだ」っていい感じに抽出したもので、図形的に考えることが上達の助けになるようなもの、って無いですか?という話。

【* 日々のメモ】

real name: memo/20230928

2023-09-27

2023-09-27

尊敬するハッカーさん、 shi3z さんのnote記事。勉強になります。内容も、記事の構成も。

「アイデアに価値はない」https://note.com/shi3zblog/n/n0a9f468f6fc5

起

《生成AIが流行して、昔の知り合いとか、取引先とかから唐突に「アイデアがあるんだけど聞いてくれ」と言われることが増えてきた。まず大前提として、僕にアイデアを話すのはやめてほしい。時間の無駄だ。》

承

(pythonスクリプトで単語をランダムに並べるだけで、「アイデアのような文」はいくらでも作れる、という実例。物量の例示の意味もある。)

転

《どれだけいいアイデアであったとしても、それ単体ではなんの意味もなさない。(中略)大事なのは(中略)「なぜ自分がやるのか」というナラティブ【物語】である。》

《たとえば「自分はいじめにあっていて、⚪︎⚪︎だけが救いだった。だから⚪︎⚪︎をやりたい」みたいなナラティブ【物語】は、強烈だがネガティブであり、ネガティブな感情をベースとした事業計画は応援しにくい。仮に本当にそうだとしても、説明するとすれば、「自分は昔から⚪︎⚪︎が好きだった」のほうがずっといい。

ただ、「⚪︎⚪︎が好きだった」というのはあまりにも陳腐で、どれくらい好きだったか、どのくらいその分野に詳しいのか、人に負けないポイントはどこなのか、といった点が大事になる。》

結

《どんなアイデアがあろうとも、形にできなければ、それは寝言と同じだ。》

思いついただけのアイデアには価値はなく、実現することが大事、という話だと思います。

その本題とはちょっとズレて、上記「転」のところが心にとまりました。

音楽の趣味をやっていて、いろんな方のステージを見ます。

ステージというか、歌の歌詞で何を歌っているか、とか。

音楽でも感じることとして、ネガティブな感情はとても強い動機になって、強烈な力を持ちます。

でも、SF映画スターウォーズの「暗黒面」と同じで、ネガティブな強さは、自分自身を蝕むんです。

それに、ネガティブな感情のそのままでは、誰かに聴いて頂く歌として、成立しない気がします。

ネガティブな感情を、どうやって前向きな力に軌道修正したか、の【物語】が、大事である気がしています。

自分もまだまだ、できていないですけど。

【* 日々のメモ】

尊敬するハッカーさん、 shi3z さんのnote記事。勉強になります。内容も、記事の構成も。

「アイデアに価値はない」https://note.com/shi3zblog/n/n0a9f468f6fc5

起

《生成AIが流行して、昔の知り合いとか、取引先とかから唐突に「アイデアがあるんだけど聞いてくれ」と言われることが増えてきた。まず大前提として、僕にアイデアを話すのはやめてほしい。時間の無駄だ。》

承

(pythonスクリプトで単語をランダムに並べるだけで、「アイデアのような文」はいくらでも作れる、という実例。物量の例示の意味もある。)

転

《どれだけいいアイデアであったとしても、それ単体ではなんの意味もなさない。(中略)大事なのは(中略)「なぜ自分がやるのか」というナラティブ【物語】である。》

《たとえば「自分はいじめにあっていて、⚪︎⚪︎だけが救いだった。だから⚪︎⚪︎をやりたい」みたいなナラティブ【物語】は、強烈だがネガティブであり、ネガティブな感情をベースとした事業計画は応援しにくい。仮に本当にそうだとしても、説明するとすれば、「自分は昔から⚪︎⚪︎が好きだった」のほうがずっといい。

ただ、「⚪︎⚪︎が好きだった」というのはあまりにも陳腐で、どれくらい好きだったか、どのくらいその分野に詳しいのか、人に負けないポイントはどこなのか、といった点が大事になる。》

結

《どんなアイデアがあろうとも、形にできなければ、それは寝言と同じだ。》

思いついただけのアイデアには価値はなく、実現することが大事、という話だと思います。

その本題とはちょっとズレて、上記「転」のところが心にとまりました。

音楽の趣味をやっていて、いろんな方のステージを見ます。

ステージというか、歌の歌詞で何を歌っているか、とか。

音楽でも感じることとして、ネガティブな感情はとても強い動機になって、強烈な力を持ちます。

でも、SF映画スターウォーズの「暗黒面」と同じで、ネガティブな強さは、自分自身を蝕むんです。

それに、ネガティブな感情のそのままでは、誰かに聴いて頂く歌として、成立しない気がします。

ネガティブな感情を、どうやって前向きな力に軌道修正したか、の【物語】が、大事である気がしています。

自分もまだまだ、できていないですけど。

【* 日々のメモ】

real name: memo/20230927

2023-09-19

こんばんは。

ニュースキャスターが、ニュース番組冒頭で「おはようございます」とか「こんばんは」とか、挨拶語を話すようになって久しいですね。

昔はなかった習慣ですよね。

その昔、マクドナルドで「いらっしゃいませ今日はー」との挨拶に違和感を感じていた私、なのですが。

このところは、テレビに挨拶を返すようになってきました。もう完全にオッサンというか老人です。

そして何故か、ニュースキャスターの「こんばんは」に対して、「わんわんお」と返したくなるのです。衝動的に。

■

「わんわん」は犬の鳴き声(吠え声)の擬音語ですね。またそれに由来して幼児語として犬そのものを意味したりもしますね。

2ch(今は5ch)などのネットオタクの巣窟にて、語の意味がかろうじて分かる程度にカナを1文字足したり、長音を挟んだり、変な所を音便化して言葉を崩す、という謎の文化があります。

猫→ネッコ

犬→イッヌ

兄→アッニ

姉→アッネ

おっぱい→オパーイ

セックス→セクース

などです。もしかしたら、性的な語など、人間がタブー視する語に対し、直接表現する事をやんわり避けようとする意図も、あったのかも知れません。

■

「わんわんお」というのもおそらくその様な「ネットオタク語」の一種なのでしょう。加えて推測するに、「犬の、飼い主に対する親愛の感情が溢れて興奮しているさま」を表現するために、犬のセリフ表現として「わんわんお!わんわんお!」等と使うのだと思います。

この「わんわんお!」が私の脳に焼き付いており、更に高齢男性特有の「異様にダジャレ好きになる」性質が発露しているためと思われるのですが、

ニュースキャスターが夜のニュース番組冒頭で

「こんばんは」

と挨拶をすると、自分の中の会話エンジンが働いて

「わんわんお」

と返したくなるのです。

「こんばんは」

「わんわんお」

実際の対面のコミュニケーションで行ったらきっと、奇異な目で見られるか、「はぁ?」という困惑の反応が起きる事でしょう。

なのですが、私の脳内では 自然なやり取りとして

「こんばんは」に

「わんわんお」を

返したくなるのです。実際に返しています。

はあ。困ったもんです。

■

昨今のAIというか「機械学習の機械」は、"A"という語の後に"B"という語が続く可能性が高いとか低い、とかの計算をべらぼうな数で行っている、などと言われます。

脳の神経細胞、ニューロンの活性化が連鎖する様を模したのが始まりで、今はもうちょっと工夫しているのだそうです。

この「連続性」の学習が、私の脳内で、壊れてきているのかも、しれません。こんばんは。わんわんお。

■

今どきの、GPUをフル活用するAIなど、私にはもう実装する力がありませんが…

私は駆け出しの頃、

「Webページの内容を読み、カテゴリを疑似統計的に判定する」

アルゴリズムを考案して実装し、納品したことがあります。

というか、私の独立第一号の仕事が、それでした。

「カテゴリ判定するようなプログラムを作れないか」と友人から相談され、うーん、できると思う、と作り始めました。

判定したいカテゴリに何があるかは、人間が決めます。

・スポーツ

・政治

・エロ

・グルメ

など。カテゴリ数は固定です。この場合4つです。実際には友人が選んだ5つのカテゴリだった気がします。

ここから私の考案でした。

そのカテゴリごとに学習対象のWebページを複数選んで、

特徴単語として

・3文字以上の漢字の連続

・4文字以上のカタカナの連続

を抽出し、特徴単語の頻度分布表を作ります。

カテゴリ1個に対し、単語の頻度分布表が1個できます。

次に、任意のWebページのカテゴリを判定します。

判定したい Webページにも同様の単語抽出を行い、

予め学習していた全カテゴリ(4つ)のヒストグラムと、判定対象のWebページのヒストグラムをかけ合わせます。

かけ合わせた値の合計を求めます(積分値みたいなもの…という解釈でした)。

この値が一番高い「カテゴリ」を、該当Webページのカテゴリと判定します。

で

これを、コトバの通りの順に処理するよう組むと遅いので、読んでいるWebページをパイプで判定プロセスに流すと

単語抽出と全カテゴリのスコア計算を随時行い、全部通したらもう答えが出る、ようにしました。

実際には、当初思ったようなデータ(きれいな波型のようなヒストグラム)は得られなくて。

横軸に単語を並べると ゼロ ゼロ ゼロ ... ばかりが続く後に イチ がまれにある、ようなデータでしたが。

へー、と思う程度に判定できていました。

当時、ネット回線速度が遅いこともあって、CPU処理速度に対し通信の待ち時間が長く、

ページを読み終わると即座に判定値が得られるようなプログラムになりました。

■

オッサンの脳がダジャレでイカれているという話と、

過去に作ったプログラムを懐かしむ話。

でした。

【* 日々のメモ】

ニュースキャスターが、ニュース番組冒頭で「おはようございます」とか「こんばんは」とか、挨拶語を話すようになって久しいですね。

昔はなかった習慣ですよね。

その昔、マクドナルドで「いらっしゃいませ今日はー」との挨拶に違和感を感じていた私、なのですが。

このところは、テレビに挨拶を返すようになってきました。もう完全にオッサンというか老人です。

そして何故か、ニュースキャスターの「こんばんは」に対して、「わんわんお」と返したくなるのです。衝動的に。

■

「わんわん」は犬の鳴き声(吠え声)の擬音語ですね。またそれに由来して幼児語として犬そのものを意味したりもしますね。

2ch(今は5ch)などのネットオタクの巣窟にて、語の意味がかろうじて分かる程度にカナを1文字足したり、長音を挟んだり、変な所を音便化して言葉を崩す、という謎の文化があります。

猫→ネッコ

犬→イッヌ

兄→アッニ

姉→アッネ

おっぱい→オパーイ

セックス→セクース

などです。もしかしたら、性的な語など、人間がタブー視する語に対し、直接表現する事をやんわり避けようとする意図も、あったのかも知れません。

■

「わんわんお」というのもおそらくその様な「ネットオタク語」の一種なのでしょう。加えて推測するに、「犬の、飼い主に対する親愛の感情が溢れて興奮しているさま」を表現するために、犬のセリフ表現として「わんわんお!わんわんお!」等と使うのだと思います。

この「わんわんお!」が私の脳に焼き付いており、更に高齢男性特有の「異様にダジャレ好きになる」性質が発露しているためと思われるのですが、

ニュースキャスターが夜のニュース番組冒頭で

「こんばんは」

と挨拶をすると、自分の中の会話エンジンが働いて

「わんわんお」

と返したくなるのです。

「こんばんは」

「わんわんお」

実際の対面のコミュニケーションで行ったらきっと、奇異な目で見られるか、「はぁ?」という困惑の反応が起きる事でしょう。

なのですが、私の脳内では 自然なやり取りとして

「こんばんは」に

「わんわんお」を

返したくなるのです。実際に返しています。

はあ。困ったもんです。

■

昨今のAIというか「機械学習の機械」は、"A"という語の後に"B"という語が続く可能性が高いとか低い、とかの計算をべらぼうな数で行っている、などと言われます。

脳の神経細胞、ニューロンの活性化が連鎖する様を模したのが始まりで、今はもうちょっと工夫しているのだそうです。

この「連続性」の学習が、私の脳内で、壊れてきているのかも、しれません。こんばんは。わんわんお。

■

今どきの、GPUをフル活用するAIなど、私にはもう実装する力がありませんが…

私は駆け出しの頃、

「Webページの内容を読み、カテゴリを疑似統計的に判定する」

アルゴリズムを考案して実装し、納品したことがあります。

というか、私の独立第一号の仕事が、それでした。

「カテゴリ判定するようなプログラムを作れないか」と友人から相談され、うーん、できると思う、と作り始めました。

判定したいカテゴリに何があるかは、人間が決めます。

・スポーツ

・政治

・エロ

・グルメ

など。カテゴリ数は固定です。この場合4つです。実際には友人が選んだ5つのカテゴリだった気がします。

ここから私の考案でした。

そのカテゴリごとに学習対象のWebページを複数選んで、

特徴単語として

・3文字以上の漢字の連続

・4文字以上のカタカナの連続

を抽出し、特徴単語の頻度分布表を作ります。

カテゴリ1個に対し、単語の頻度分布表が1個できます。

次に、任意のWebページのカテゴリを判定します。

判定したい Webページにも同様の単語抽出を行い、

予め学習していた全カテゴリ(4つ)のヒストグラムと、判定対象のWebページのヒストグラムをかけ合わせます。

かけ合わせた値の合計を求めます(積分値みたいなもの…という解釈でした)。

この値が一番高い「カテゴリ」を、該当Webページのカテゴリと判定します。

で

これを、コトバの通りの順に処理するよう組むと遅いので、読んでいるWebページをパイプで判定プロセスに流すと

単語抽出と全カテゴリのスコア計算を随時行い、全部通したらもう答えが出る、ようにしました。

実際には、当初思ったようなデータ(きれいな波型のようなヒストグラム)は得られなくて。

横軸に単語を並べると ゼロ ゼロ ゼロ ... ばかりが続く後に イチ がまれにある、ようなデータでしたが。

へー、と思う程度に判定できていました。

当時、ネット回線速度が遅いこともあって、CPU処理速度に対し通信の待ち時間が長く、

ページを読み終わると即座に判定値が得られるようなプログラムになりました。

■

オッサンの脳がダジャレでイカれているという話と、

過去に作ったプログラムを懐かしむ話。

でした。

【* 日々のメモ】

real name: memo/20230919

2023-09-02

久しぶりに生成AIで遊んでいました。

「黄色いくまの衣装を着ている国家指導者」

左右の棚にある液体のタンクみたいなものは、一体何なのでしょうね。

誤字を修正しました。

誤:来ている

正:着ている

なんでこんな画像って?オマジナイですよウフフ

【* 日々のメモ】

「黄色いくまの衣装を着ている国家指導者」

左右の棚にある液体のタンクみたいなものは、一体何なのでしょうね。

誤字を修正しました。

誤:来ている

正:着ている

なんでこんな画像って?オマジナイですよウフフ

【* 日々のメモ】

real name: memo/20230902

2023-08-25

新しいおもちゃ?というか、

ひとかたまりのナイスなソースコードをgithubから入手しました。

美しいコードを眺めていると、アタマのいい人に教えを受けているように感じ、

理解できない自分に劣等感も感じるのですけど、すがすがしい気分にもなります。

これと比べてしまうと先日まで見ていたあのコードは…なんというか…

【* 日々のメモ】

ひとかたまりのナイスなソースコードをgithubから入手しました。

美しいコードを眺めていると、アタマのいい人に教えを受けているように感じ、

理解できない自分に劣等感も感じるのですけど、すがすがしい気分にもなります。

これと比べてしまうと先日まで見ていたあのコードは…なんというか…

【* 日々のメモ】

real name: memo/20230825

2023-08-24

seq というコマンドを知らなかった話(bash の for 文で使える)

例

for i in $(seq 1 5); do echo "i=$i"; done

お恥ずかしい話ですが、 seq というコマンドを今日初めて知りました。

誰向けかわからないけど、見てくれるかもしれない人向けに少し書いてみます。

昨今のAIとかと比べてレベル低い内容ですみません。

bash の 制御文って、他の言語と比べると少し難解です。

for はこんな風に使います。

for i in aaa bbb ccc; do mv $i.x $i.y; done

何が行われるかを知るために、コマンド内容を echo で表示してみます。

for i in aaa bbb ccc; do echo mv $i.x $i.y; done

なお、セミコロンを使わない書き方は以下です。

for i in aaa bbb ccc do echo mv $i.x $i.y done

[keizo@fedora ~]$ for i in aaa bbb ccc; do echo mv $i.x $i.y; done mv aaa.x aaa.y mv bbb.x bbb.y mv ccc.x ccc.y [keizo@fedora ~]$

この例はファイルの拡張子を変えるという話。

やりたいことのうち、 .x を .y に変更する、ことは1つの事なので1回で書く。

ファイル名の aaa bbb ccc の違いは複数の事なので複数で書く。

で、 aaa bbb ccc の各々を i に代入して $i で参照する訳です。

この in の後に書く aaa bbb ccc が、数値の羅列である場合に seq というコマンドが使える、と。

単独で実行すると

seq 1 5

[keizo@fedora ~]$ seq 1 5 1 2 3 4 5 [keizo@fedora ~]$

こうなる。 $(コマンド) でコマンドの実行結果をコマンド文字列に取り込めるので、冒頭のコマンドは、こうなります。

[keizo@fedora ~]$ for i in $(seq 1 5); do echo "i=$i"; done i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 [keizo@fedora ~]$

この seq というコマンドを、今日知りましたよ、と。

【* 日々のメモ】

real name: memo/20230824

2023-08-23

大規模な火事で、大切な方を亡くしたり被害を被った方々にはご同情を申し上げたい。

それはそれとして、過失での致死を罪とする文明国なら、過失での大量CO2排出も罪となるのでは。

アメリカやカナダは2023年のCO2排出量を科学的に推計する予算を国民で負担、実施して報告して欲しいものです。

【* 日々のメモ】

それはそれとして、過失での致死を罪とする文明国なら、過失での大量CO2排出も罪となるのでは。

アメリカやカナダは2023年のCO2排出量を科学的に推計する予算を国民で負担、実施して報告して欲しいものです。

【* 日々のメモ】

real name: memo/20230823

2023-08-20

昨日は新しい場所で初めてのイベントに参加させて頂きました。

音楽は難しいし面倒くさいしワケワカランけど、やっぱり楽しいです。

まとまっていないのだけど、なんだか色々と気づきがありました。

行動すると気づく、という単純な話なのかな。

もっと行動範囲を広げたいなと思います。

あとこれは音楽だけじゃないけど、自分のアタマを柔軟にしたいです。

「こうでなきゃいかん」と思ってしまうのを減らしたい。

独り言でした。

【* 日々のメモ】

音楽は難しいし面倒くさいしワケワカランけど、やっぱり楽しいです。

まとまっていないのだけど、なんだか色々と気づきがありました。

行動すると気づく、という単純な話なのかな。

もっと行動範囲を広げたいなと思います。

あとこれは音楽だけじゃないけど、自分のアタマを柔軟にしたいです。

「こうでなきゃいかん」と思ってしまうのを減らしたい。

独り言でした。

【* 日々のメモ】

real name: memo/20230820

2023-07-30

神林長平さんの「言壺」という小説、好きな作品なんですよね。

で同じ神林さん原作で「戦闘妖精雪風」という作品があるということが ずーっと前から気になっていました。

アマゾンプライムの基本料金で見れるようなので、今(この数日)見ているのですが、物語が全く頭に入ってこない…

集中できなくて、一時停止して、他の事に気を取られ、気づいたら機械がスリープしていて、「まあいいや、後で続きを見よう」の連続です。(だから頭に入らない、のでしょうが)

小説で言うところの「地の文」に相当するのが、映像作品では何なのかわからないですが、多分セリフの「間」でしょうか。

あと作品の空気というか、雰囲気というか。

自分の好みと合わないのかなぁ、という気がします。

【* 日々のメモ】

で同じ神林さん原作で「戦闘妖精雪風」という作品があるということが ずーっと前から気になっていました。

アマゾンプライムの基本料金で見れるようなので、今(この数日)見ているのですが、物語が全く頭に入ってこない…

集中できなくて、一時停止して、他の事に気を取られ、気づいたら機械がスリープしていて、「まあいいや、後で続きを見よう」の連続です。(だから頭に入らない、のでしょうが)

小説で言うところの「地の文」に相当するのが、映像作品では何なのかわからないですが、多分セリフの「間」でしょうか。

あと作品の空気というか、雰囲気というか。

自分の好みと合わないのかなぁ、という気がします。

【* 日々のメモ】

real name: memo/20230730

2023-07-27

ツイッター。

アプリの名前なんかより、関係モデルを変えて欲しかった。

「ある人の全ての興味関心をフォローする」ではなくて

「ある人のある興味関心をフォローする」ようにして欲しいのよね。

スレッドも関係モデルの再構築チャンスがあったのに、単なる代替じゃあ乗り換えても面白くない。

SNSって、難しいよね。

追記。

ツイッターに、他で名前を聞かないようなショッピングサイトの広告がたくさん出ますが。

乱立するショッピングサイトは、アカウント収集目的のニセサイト、詐欺サイトの場合もあるのでご注意ください。

六四天安門事件って書くと消えるかな、と思ってやってみたら、なんとなく減った気がします。

あらら、オコナーさん…。

宗教との関係性に苦悩しておられたようで。

残念です。

wikipedia:シネイド・オコナー

【* 日々のメモ】

アプリの名前なんかより、関係モデルを変えて欲しかった。

「ある人の全ての興味関心をフォローする」ではなくて

「ある人のある興味関心をフォローする」ようにして欲しいのよね。

スレッドも関係モデルの再構築チャンスがあったのに、単なる代替じゃあ乗り換えても面白くない。

SNSって、難しいよね。

追記。

ツイッターに、他で名前を聞かないようなショッピングサイトの広告がたくさん出ますが。

乱立するショッピングサイトは、アカウント収集目的のニセサイト、詐欺サイトの場合もあるのでご注意ください。

六四天安門事件って書くと消えるかな、と思ってやってみたら、なんとなく減った気がします。

あらら、オコナーさん…。

宗教との関係性に苦悩しておられたようで。

残念です。

wikipedia:シネイド・オコナー

【* 日々のメモ】

real name: memo/20230727

2023-07-25

wiki のコードを更新。

#IMAGE を改良して #IMG を追加。

スタイルを指定可能にして、ボーダー線ありなど 可能にした。

例 memo/20230407

スタイルシートも更新して、大きな画像を添付してもはみ出さないようにした。

例 music/20230723

【* 日々のメモ】

#IMAGE を改良して #IMG を追加。

スタイルを指定可能にして、ボーダー線ありなど 可能にした。

例 memo/20230407

スタイルシートも更新して、大きな画像を添付してもはみ出さないようにした。

例 music/20230723

【* 日々のメモ】

real name: memo/20230725

2023-07-21

私は...

人間にも、動物の換毛期の名残りがあると思っています。

私には全く医学的な知識も根拠もないのですが、自分の体調の観察からの、ただの推測です。

アトピー気質というか、皮膚科に何年もかかっているような方、覚えがないでしょうか。

いわゆる動物の換毛期の時期に、人間も

皮膚や、皮膚と同系の毛、もしかしたら歯、にまつわる体調トラブルが増える気がする。

それに伴ってストレス基準値が高くなるのだと思う。

失礼な言い方になってしまうかもだけど、女性の場合は月経という体内システムがあるので

気分や、全体的な体調の激しい波、に慣れているのかもしれない。わからんけど。

男性は月ごとの体調変化になれていない分、季節ごとのちょっとの体調変化でやられてしまうのかもしれない。弱い。

獣医師さんのページ。

イヌの中にも換毛期がある犬種とない犬種があるのだそうで。

https://wannya365.jp/article/health/502

こちらには季節の記述が。

「春の換毛期は5〜7月、秋の換毛期は9〜11月頃」

https://wannya365.jp/article/life/1116

【* 日々のメモ】

人間にも、動物の換毛期の名残りがあると思っています。

私には全く医学的な知識も根拠もないのですが、自分の体調の観察からの、ただの推測です。

アトピー気質というか、皮膚科に何年もかかっているような方、覚えがないでしょうか。

いわゆる動物の換毛期の時期に、人間も

皮膚や、皮膚と同系の毛、もしかしたら歯、にまつわる体調トラブルが増える気がする。

それに伴ってストレス基準値が高くなるのだと思う。

失礼な言い方になってしまうかもだけど、女性の場合は月経という体内システムがあるので

気分や、全体的な体調の激しい波、に慣れているのかもしれない。わからんけど。

男性は月ごとの体調変化になれていない分、季節ごとのちょっとの体調変化でやられてしまうのかもしれない。弱い。

獣医師さんのページ。

イヌの中にも換毛期がある犬種とない犬種があるのだそうで。

https://wannya365.jp/article/health/502

こちらには季節の記述が。

「春の換毛期は5〜7月、秋の換毛期は9〜11月頃」

https://wannya365.jp/article/life/1116

【* 日々のメモ】

real name: memo/20230721

2023-07-10

SNS、やっぱり使い方が難しいや。

自分の話をしたいときは、ここに書くことにしよう。か。

誰も読みやしないけど、検索で誰かが見ることもある、

くらいでちょうどいいのかもしれない。

それから、スマホに発信側のアプリは要らんかも。

外ではメモだけして、家に帰ってから記事として整理したほうが、

いくらか価値のある読み物になるかもしれない。

【* 日々のメモ】

自分の話をしたいときは、ここに書くことにしよう。か。

誰も読みやしないけど、検索で誰かが見ることもある、

くらいでちょうどいいのかもしれない。

それから、スマホに発信側のアプリは要らんかも。

外ではメモだけして、家に帰ってから記事として整理したほうが、

いくらか価値のある読み物になるかもしれない。

【* 日々のメモ】

real name: memo/20230710

2023-06-08

スクロールバーが細くて扱いづらい。太くしたい。(Fedora38)

Gnome のバージョン確認コマンド

出力

本来は Gnome の設定ダイアログ -> このシステムについて -> GNOME のバージョン で確認できるべき、らしいが、 Not Available となっていて確認できない。 (Fedora38)

gtk のバージョン確認

インストールされているパッケージのバージョンを見る、らしい。例えば

gtk3 の(ライブラリとリンクしている)アプリと gtk4 のアプリが混在していて、画一的な方法はなさそう。

gtk3 系だと

~/.config/gtk-3.0/gtk.css

に

と書くと変わる。のだけど、

gtk4 だと違うみたい。

https://developer-old.gnome.org/gtk4/stable/gtk-migrating-3-to-4.html

... じゃどうすりゃいいの(困惑)

Firefox

https://www.reddit.com/r/firefox/comments/ujo1xy/how_to_increase_firefox_100_scrollbar_width/

より

とした。

GTK4 続き

... どうやら、cssでカスタマイズするという考え方をやめて、「テーマ」(スタイル?)を「インストール」せよ、ということっぽい。

Fedora 37 での手順が以下にあって

Gnome Extensions サイトで "User Themes" 拡張をインストールして、

公式サイトでテーマを探しなさいと。

でも、テーマをインストールしても問題(GUIが「スカした」デザイン優先になっていて実用しづらい)が解決しない気がする。

それどころか、不具合が出て問題が余計にややこしくなるぞ...

リンクメモ

スクロールバーと関係ないことが、少しわかってきた。

gtk3 までは、ライトとダークは別テーマという扱いだったのだが、

gtk4 では、1個のテーマがライトとダークを両方含むべき、という考え方らしい。

それはそれでいいのだけど、今関係ない...。

【* 日々のメモ】

Gnome のバージョン確認コマンド

gdbus call --session --dest org.gnome.Shell --object-path /org/gnome/Shell --method org.freedesktop.DBus.Properties.Get 'org.gnome.Shell' 'ShellVersion'

出力

(<'44.1'>,)

本来は Gnome の設定ダイアログ -> このシステムについて -> GNOME のバージョン で確認できるべき、らしいが、 Not Available となっていて確認できない。 (Fedora38)

gtk のバージョン確認

インストールされているパッケージのバージョンを見る、らしい。例えば

rpm -qa |grep -i -e gtk

gtk3 の(ライブラリとリンクしている)アプリと gtk4 のアプリが混在していて、画一的な方法はなさそう。

gtk3 系だと

~/.config/gtk-3.0/gtk.css

に

scrollbar, scrollbar button, scrollbar slider

{

min-width: 10px; min-height: 10px;

}

と書くと変わる。のだけど、

gtk4 だと違うみたい。

https://developer-old.gnome.org/gtk4/stable/gtk-migrating-3-to-4.html

Do not use widget style properties

Style properties do not exist in GTK 4. You should stop using them in your custom CSS and in your code.

... じゃどうすりゃいいの(困惑)

Firefox

https://www.reddit.com/r/firefox/comments/ujo1xy/how_to_increase_firefox_100_scrollbar_width/

より

about:config

widget.non-native-theme.scrollbar.size.override 20

とした。

GTK4 続き

... どうやら、cssでカスタマイズするという考え方をやめて、「テーマ」(スタイル?)を「インストール」せよ、ということっぽい。

Fedora 37 での手順が以下にあって

- https://www.linuxfordevices.com/tutorials/linux/change-gtk4-application-theme

Gnome Extensions サイトで "User Themes" 拡張をインストールして、

- https://extensions.gnome.org/

公式サイトでテーマを探しなさいと。

- https://www.gnome-look.org/browse?cat=135&ord=latest

でも、テーマをインストールしても問題(GUIが「スカした」デザイン優先になっていて実用しづらい)が解決しない気がする。

それどころか、不具合が出て問題が余計にややこしくなるぞ...

リンクメモ

- https://docs.gtk.org/gtk3/class.Scrollbar.html

- https://docs.gtk.org/gtk4/class.Scrollbar.html

- https://docs.gtk.org/gtk4/css-properties.html

- https://developer-old.gnome.org/gtk4/stable/gtk-migrating-3-to-4.html

- でもこれ ドメインに old ってついてるね

- https://developer.gnome.org/documentation/index.html

- https://www.linuxfordevices.com/tutorials/linux/change-gtk4-application-theme

- https://extensions.gnome.org/

- https://www.gnome-look.org/browse?cat=135&ord=latest

スクロールバーと関係ないことが、少しわかってきた。

gtk3 までは、ライトとダークは別テーマという扱いだったのだが、

gtk4 では、1個のテーマがライトとダークを両方含むべき、という考え方らしい。

それはそれでいいのだけど、今関係ない...。

【* 日々のメモ】

real name: memo/20230608

2023-06-07

ツイッターのコミュニティーノート機能、どうやらスラドのモデレーションみたいな感じらしいのだが…

評価してくれって出てくる話題が結構ややこしい背景持っていたり、まぁまぁ面倒です。

そもそも欧州のどこぞの国の文化やら論壇の潮流なんて1mmも知らん。

でも

まぁ、自分が何らかの役にたてるなら協力しよう。

実社会の仕事環境で「お前なんか要らねえ」みたいな扱いを長年に渡って受け続けると、心がひねくれてくる。負の強化学習というか。

そんな自分に対して人間として扱ってくれて、協力を求めてくれるなら、まぁありがたいな。

【* 日々のメモ】

評価してくれって出てくる話題が結構ややこしい背景持っていたり、まぁまぁ面倒です。

そもそも欧州のどこぞの国の文化やら論壇の潮流なんて1mmも知らん。

でも

まぁ、自分が何らかの役にたてるなら協力しよう。

実社会の仕事環境で「お前なんか要らねえ」みたいな扱いを長年に渡って受け続けると、心がひねくれてくる。負の強化学習というか。

そんな自分に対して人間として扱ってくれて、協力を求めてくれるなら、まぁありがたいな。

【* 日々のメモ】

real name: memo/20230607

2023-06-05

web 技術、html や javascript の知識更新のために、時々簡易ゲームを作ったりしています。

最近タッチUIを学んで、昔の作品をタッチUIで動かせないかトライしていますが、なかなか思う通りにならず。苦戦中です。

望ましくない動作:キーボードでのオートリピート機能みたいに、初回イベントと2回目イベントの間に待ち時間があり、しかもそれがイベントループの流れを止めてしまうんですよ。

なんだか、8bitパソコンでゲームプログラミングをやり始めた時の体験を思い出します。ゲーム向きのキーボード入力の取り方って、一般的なキーボード入力とは違うんですよね。

利便性のために誰かがイベントを加工してくれていて、それを見てしまっているのだけど、ゲーム作成では生のイベントの方が欲しい、という話。

それと同じ事をタッチUIで経験していると思う。

正解が存在しているであろう事には根拠のない確信があります。けど、ちょっと飽きたので、放置。また機会があれば調べてみます。

【* 日々のメモ】

最近タッチUIを学んで、昔の作品をタッチUIで動かせないかトライしていますが、なかなか思う通りにならず。苦戦中です。

望ましくない動作:キーボードでのオートリピート機能みたいに、初回イベントと2回目イベントの間に待ち時間があり、しかもそれがイベントループの流れを止めてしまうんですよ。

なんだか、8bitパソコンでゲームプログラミングをやり始めた時の体験を思い出します。ゲーム向きのキーボード入力の取り方って、一般的なキーボード入力とは違うんですよね。

利便性のために誰かがイベントを加工してくれていて、それを見てしまっているのだけど、ゲーム作成では生のイベントの方が欲しい、という話。

それと同じ事をタッチUIで経験していると思う。

正解が存在しているであろう事には根拠のない確信があります。けど、ちょっと飽きたので、放置。また機会があれば調べてみます。

【* 日々のメモ】

real name: memo/20230605

2023-05-30

生成AIの話。

生成AIで「かわいらしい女の子の画像」を作ろうとする輩が、わざと内斜視の人物像を生成指示しているであろう様を想像して、非常に気分が悪い。現実に内斜視で苦労している方々には複数の意味で申し訳ないし、この、見たくない気持ちの本当の理由は、自分でも分からないのだけど。

分からないのだけど、少し考えてみる。自動車のヘッドライトが動物の目に見える本能と密接である気がする。現実でdiseaseの方には本当に申し訳ないのだけど、内斜視のポートレイトを見ると不安な気分になる。そこに、現実でないのに「わざと」しかも「極端に」、それを指示している者を想像して、悪趣味だとか嫌悪の感情が湧く、気がする。

下世話だし記憶も不確かで申し訳ないが、エロ画像のジャンルで人外系ってのがあって、目や乳房が3つあるような世界があったような...うっかり興味本位で見ると、やがて気持ち悪くなって、大人でも「見た記憶を消したい」と思う。

生成AIによるグラビア画像の極端な内斜視は、それと連続では?

などと言ったら、誰かを傷つけてしまうだろうか。

現実に内斜視(&外斜視)で苦労している方々には本当に、複数の意味で申し訳ない。

【* 日々のメモ】

追記。私の祖母は結構な外斜視でしたが、孫である自分は、祖母との接し方が他の人と違ったという事はなかったと、思っています。なんか分からんけど追記したくなった。

追記。2023-06-07

生成AIによるグラビア本は、販売を終了するとの事。

追記: 2023-06-20

AIのアレが嫌だったのは、自分の心に「成熟した人格を擬態したい理性」「道徳の時間 心理矯正」「偽善者エンジン」的なものがあり、

「俺の偽善者エンジンが働くと孫悟空が頭締められるみたいに疲れるから、人工物でわざわざ俺にしんどい思いをさせるな」だったかも。分からんけど多分。

生成AIで「かわいらしい女の子の画像」を作ろうとする輩が、わざと内斜視の人物像を生成指示しているであろう様を想像して、非常に気分が悪い。現実に内斜視で苦労している方々には複数の意味で申し訳ないし、この、見たくない気持ちの本当の理由は、自分でも分からないのだけど。

分からないのだけど、少し考えてみる。自動車のヘッドライトが動物の目に見える本能と密接である気がする。現実でdiseaseの方には本当に申し訳ないのだけど、内斜視のポートレイトを見ると不安な気分になる。そこに、現実でないのに「わざと」しかも「極端に」、それを指示している者を想像して、悪趣味だとか嫌悪の感情が湧く、気がする。

下世話だし記憶も不確かで申し訳ないが、エロ画像のジャンルで人外系ってのがあって、目や乳房が3つあるような世界があったような...うっかり興味本位で見ると、やがて気持ち悪くなって、大人でも「見た記憶を消したい」と思う。

生成AIによるグラビア画像の極端な内斜視は、それと連続では?

などと言ったら、誰かを傷つけてしまうだろうか。

現実に内斜視(&外斜視)で苦労している方々には本当に、複数の意味で申し訳ない。

【* 日々のメモ】

追記。私の祖母は結構な外斜視でしたが、孫である自分は、祖母との接し方が他の人と違ったという事はなかったと、思っています。なんか分からんけど追記したくなった。

追記。2023-06-07

生成AIによるグラビア本は、販売を終了するとの事。

追記: 2023-06-20

AIのアレが嫌だったのは、自分の心に「成熟した人格を擬態したい理性」「道徳の時間 心理矯正」「偽善者エンジン」的なものがあり、

「俺の偽善者エンジンが働くと孫悟空が頭締められるみたいに疲れるから、人工物でわざわざ俺にしんどい思いをさせるな」だったかも。分からんけど多分。

real name: memo/20230530

2023-05-28

wikiソフトを修正。

ただし...

更新日について、タイムゾーン周りで誤差が出るような気がする。

更新日は、htmlのフォーム インタフェースは年月日でも、内部的には秒単位まで持つようにしないとダメかも。

↓

更新:

内部的には秒まで持っていたのでフォームの問題。

で、秒まで通信するように修正。

(フォームは input type="datetime-local" にしました)

【* 日々のメモ】

- php8 に対応。

- にあたって、全体的にリファクタ。使用しない機能を削除。

- 各ページの更新日を保存するように修正。既存の全ページの属性ファイルに更新日を追加。

- 年月日のフォームインタフェースを input type="date" に修正。

- ページ書き込みPOSTの後、同ページをGETするようなリダイレクトを返すよう修正。

- → クライアント側のページキャッシュを更新できる。

- フォントサイズなど見た目を少し修正。

ただし...

更新日について、タイムゾーン周りで誤差が出るような気がする。

更新日は、htmlのフォーム インタフェースは年月日でも、内部的には秒単位まで持つようにしないとダメかも。

↓

更新:

内部的には秒まで持っていたのでフォームの問題。

で、秒まで通信するように修正。

(フォームは input type="datetime-local" にしました)

【* 日々のメモ】

real name: memo/20230528

2023-05-06

SNS抜けに挑戦している。

push系のメディアを見ていると、自分の心がアグレッシブな人に持っていかれる気がするのです。

pull系のメディアを、山で野草を採取するように見る方が、いくらか自分の心が平和になるかもしれないと思って。

■

それで、一部のアグレッシブな方の通知で脳があふれる状況を脱したら、昔の友人たちはどうしているだろうか、と気になって一通り眺めてみた。

他人を見て、自分を振り返って思ったのは、学生のころから、「考え方」というか、思考の傾向は変わっていないなということ。

もしかしたら、学生どころか、生まれたときからなのかもしれない。

知識やスキルは(精神的なものとか、対人関係とかも含めて)増えるけど、根にある問題は全く変わっていなくて。

きっと死ぬまでこのまま変われない、変わらないのだろうな、などと思う。

でも、それしかできない。

それでいい、というか、本当にそれしかできなくてそれで死んでいくしかないのだという直感を得たことでした。

SNS抜けをしてどうしたいかというと、やっぱりこういう「一方向的な」文書の書き方のほうが自分には向いているなと。

■

前にも少し書いたのだけど、弾き語りのライブって、バンドのライブみたいな「合奏する」気持ちよさってないのです。

だけど、普段から鬱々と考えていることを歌詞にして曲にして楽器伴奏を練習して、ライブする。

すると、何かを自分の外に出せる気がする。

それを、その場ですぐに、ああだとか、こうだとか、返してくれるものっていうのは少ないというか。

バンドでのライブ活動より、遅くなると思うのね。

弾き語りって、1回のライブは「誰に届くか分からない手紙を書いて、ボトルに入れて海に流す行為」みたいだなと。

■

SNSは、バンド演奏のライブをやるみたいな感じ。応答も早いのだけど、それが好きか嫌いか、向いているか向いていないかは人によってある。

Webサイトに日記を書くのは弾き語りみたいな感じ。応答は、ほぼ無いの。でも、好きか嫌いか、向いている・いないは人によってあると思うんですよ。

【* 日々のメモ】

push系のメディアを見ていると、自分の心がアグレッシブな人に持っていかれる気がするのです。

pull系のメディアを、山で野草を採取するように見る方が、いくらか自分の心が平和になるかもしれないと思って。

■

それで、一部のアグレッシブな方の通知で脳があふれる状況を脱したら、昔の友人たちはどうしているだろうか、と気になって一通り眺めてみた。

他人を見て、自分を振り返って思ったのは、学生のころから、「考え方」というか、思考の傾向は変わっていないなということ。

もしかしたら、学生どころか、生まれたときからなのかもしれない。

知識やスキルは(精神的なものとか、対人関係とかも含めて)増えるけど、根にある問題は全く変わっていなくて。

きっと死ぬまでこのまま変われない、変わらないのだろうな、などと思う。

でも、それしかできない。

それでいい、というか、本当にそれしかできなくてそれで死んでいくしかないのだという直感を得たことでした。

SNS抜けをしてどうしたいかというと、やっぱりこういう「一方向的な」文書の書き方のほうが自分には向いているなと。

■

前にも少し書いたのだけど、弾き語りのライブって、バンドのライブみたいな「合奏する」気持ちよさってないのです。

だけど、普段から鬱々と考えていることを歌詞にして曲にして楽器伴奏を練習して、ライブする。

すると、何かを自分の外に出せる気がする。

それを、その場ですぐに、ああだとか、こうだとか、返してくれるものっていうのは少ないというか。

バンドでのライブ活動より、遅くなると思うのね。

弾き語りって、1回のライブは「誰に届くか分からない手紙を書いて、ボトルに入れて海に流す行為」みたいだなと。

■

SNSは、バンド演奏のライブをやるみたいな感じ。応答も早いのだけど、それが好きか嫌いか、向いているか向いていないかは人によってある。

Webサイトに日記を書くのは弾き語りみたいな感じ。応答は、ほぼ無いの。でも、好きか嫌いか、向いている・いないは人によってあると思うんですよ。

【* 日々のメモ】

real name: memo/20230506

2023-05-04

スマホでのフォントサイズを調整。

画面幅の境界を950pxから750pxに変更。

metaタグのビューポートの設定がなかったので追加。

自分の所有している端末では上手く表示できるようになったようです。

もうちょっといじってみる。

【* 日々のメモ】

画面幅の境界を950pxから750pxに変更。

metaタグのビューポートの設定がなかったので追加。

自分の所有している端末では上手く表示できるようになったようです。

もうちょっといじってみる。

【* 日々のメモ】

real name: memo/20230504

2023-05-01

ブックマーク。

https://ieji.org/2020/4948

成長とは、少しずつ過去の自分を否定していくことと本質的に同じだ、的な話。

【* 日々のメモ】

https://ieji.org/2020/4948

成長とは、少しずつ過去の自分を否定していくことと本質的に同じだ、的な話。

【* 日々のメモ】

real name: memo/20230501

2023-04-27

非常に参考になる記事を見かけたのでメモします。

【緊急追悼連載:1】ホンダ3代目社長・久米是志さんが遺したもの──欧州F2を席捲したホンダエンジンを創出した「利他」の心とは?

亡くなった、ホンダ3代目社長 久米是志さん の追悼記事。なのだけど、昨今のAIによる学習とはなにか、に通じる記載がある。

引用

エンジンのような少々複雑な構造物でもその構造の細部にわたっての視覚的な経験が蓄積してくると

言葉では表現することができなくても、心のなかにその立体的な構造を視覚的なイメージとして思い浮かべることができるようになってくる。

昨今のAIによる学習がどう行われるかが、引用箇所に近いと考えている。昨今のAIの元になった、脳のニューロン素子を模擬して、多数の確率的選択をフィードバック回路のように強化学習する、という手法は、技術選択として「正解」だったのではないかと思えてくる。

記事では「利他」にも着目していて、それは稲盛和夫さんの書籍にも通じるな、などと思ったのだけど、そこはちょっと保留します。

私は、経験による知識集積、つまり学習が、脳内で「図解的に」あるいは「画像的に」想起され、それが 入力・判断・出力 情報処理の圧倒的な高速化 につながること、について直感的に「正解だ」(技術発展の方向として有望だ)と思っている。

私の人生で学んだ具体例:

- 医師が、私の肺のレントゲン写真を見て、私には知覚できない「影」を指摘した件

- コンピューター・プログラミングで、クラス間構造図や、関係データベースのテーブル間構造図を長時間眺めていると、突然アイデアを発想すること

- ギター指板上の音の配置をコードフォーム的、図解的に「学習」すると、入門者には信じられない速度で情報処理が可能になり、コード弾きだけでなくメロディー演奏も楽になること

- テトリスゲームにハマった時、身の回りの凹凸がテトリスのゲーム状況に見えて、右の角を見ればここにオレンジがハマる、左の角を見ればここは青だ、などと連想するようになったこと

- ヨーロッパでの絶対音感の習得教程(学習メソッド)に共通性があり、特定の音と「色」を結びつけるやり方があるらしい。その学習メソッドを経た者は、特定キーに特定の色を結びつけてしまう傾向があり(なになにキーは緑色、なになにキーは紫色)、学習メソッド上での色彩(寒色・暖色)が作曲での曲調と曲のキーの関係に影響し、賛否両論があるらしい、件

引き続き、検討します。

【* 日々のメモ】

real name: memo/20230427

2023-04-07

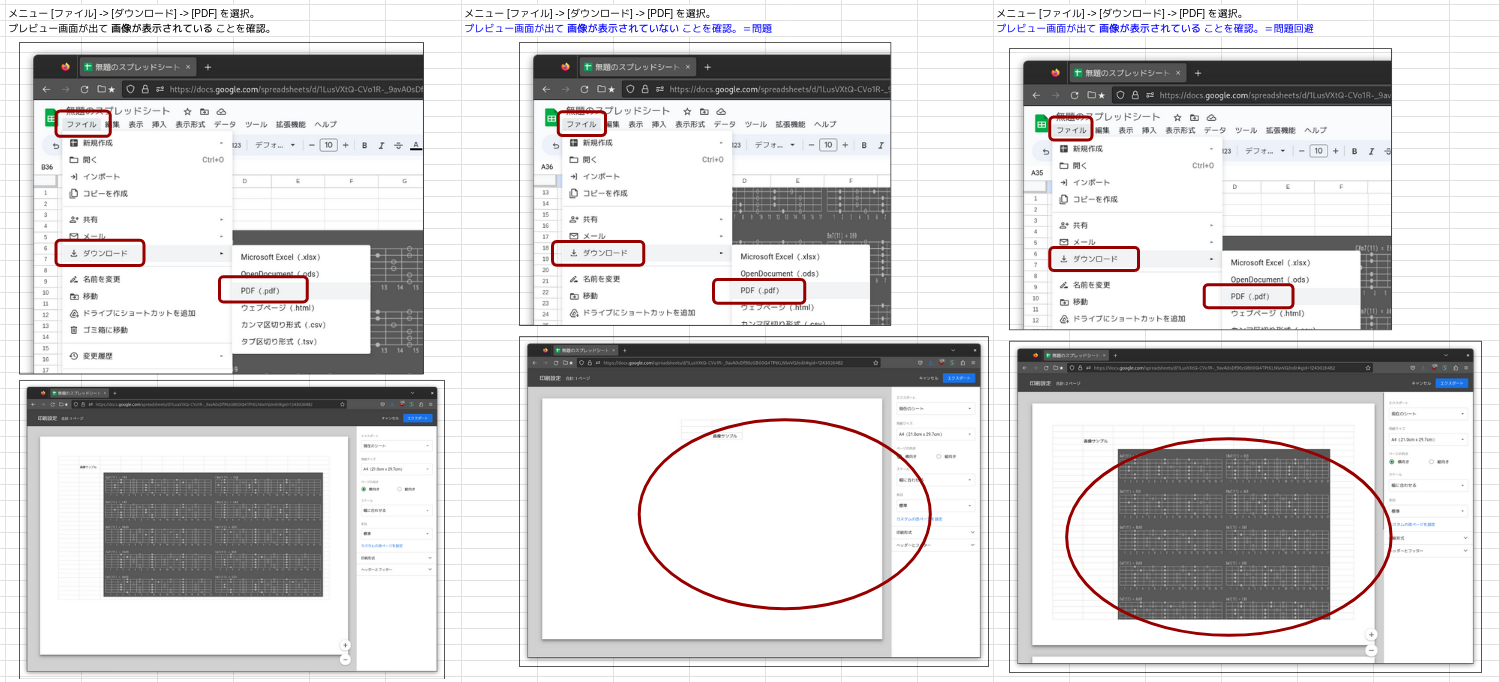

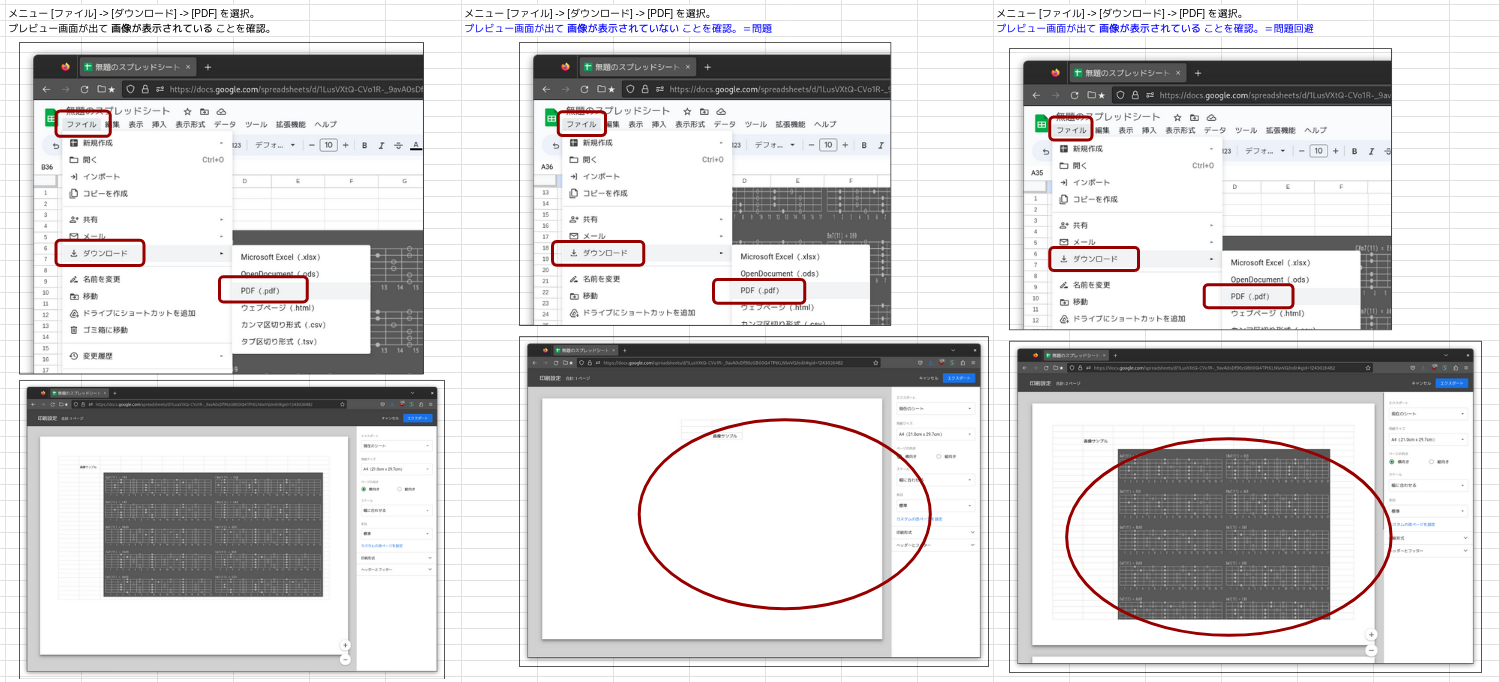

In Google Spreadsheets, if you perform a resize operation while a graphic drawing object is cropped and not all of it is visible on the screen, the image disappears when exported to pdf.

グーグル スプレッドシートにて、図形描画オブジェクトが画面上にすべて表示されていないクロッピングされた状態で、リサイズ操作を行うと、pdf にエクスポートしたときに画像が消える。

100%の再現方法と、100%の回避方法を発見した。

■ 初期状態

メニューから [挿入] -> [図形描画] を選択する。

図形描画画面にて、[画像挿入] のツールボタンをクリックする。

画像の選択画面に、PC上の画像ファイルを ドロップし、[保存して終了]を押下。

メニュー [ファイル] -> [ダウンロード] -> [PDF] を選択。

プレビュー画面が出て 画像が表示されている ことを確認。

■ 再現方法

スプレッドシート画面をスクロールし、図形描画オブジェクトの一部がスクリーンから隠れている状態にする。

図形描画オブジェクトを選択し、リサイズする。

メニュー [ファイル] -> [ダウンロード] -> [PDF] を選択。

プレビュー画面が出て 画像が表示されていない ことを確認。=問題

■ 回避方法

スプレッドシート画面をスクロールし、図形描画オブジェクトの全部がスクリーンに表示されている状態にする。

図形描画オブジェクトを選択し、リサイズする。

メニュー [ファイル] -> [ダウンロード] -> [PDF] を選択。

プレビュー画面が出て 画像が表示されている ことを確認。=問題回避

です。

【* 日々のメモ】

グーグル スプレッドシートにて、図形描画オブジェクトが画面上にすべて表示されていないクロッピングされた状態で、リサイズ操作を行うと、pdf にエクスポートしたときに画像が消える。

100%の再現方法と、100%の回避方法を発見した。

■ 初期状態

メニューから [挿入] -> [図形描画] を選択する。

図形描画画面にて、[画像挿入] のツールボタンをクリックする。

画像の選択画面に、PC上の画像ファイルを ドロップし、[保存して終了]を押下。

メニュー [ファイル] -> [ダウンロード] -> [PDF] を選択。

プレビュー画面が出て 画像が表示されている ことを確認。

■ 再現方法

スプレッドシート画面をスクロールし、図形描画オブジェクトの一部がスクリーンから隠れている状態にする。

図形描画オブジェクトを選択し、リサイズする。

メニュー [ファイル] -> [ダウンロード] -> [PDF] を選択。

プレビュー画面が出て 画像が表示されていない ことを確認。=問題

■ 回避方法

スプレッドシート画面をスクロールし、図形描画オブジェクトの全部がスクリーンに表示されている状態にする。

図形描画オブジェクトを選択し、リサイズする。

メニュー [ファイル] -> [ダウンロード] -> [PDF] を選択。

プレビュー画面が出て 画像が表示されている ことを確認。=問題回避

です。

【* 日々のメモ】

real name: memo/20230407

2023-03-07

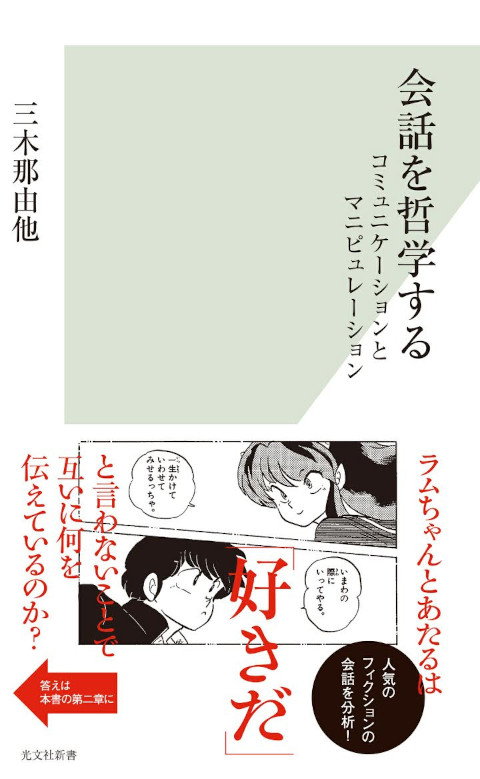

ちょっと前に、子供の頃から会話のやりかたがよく分からん、という話を書きました。

少し悩んで、こんな本を読んでみました。

私の解釈は、

コミュニケーション:自分の言論的姿勢やキャラを伝え、双方で 約束事を積み重ねる

マニピュレーション:意図を隠した間接表現をし、相手の感情を操作しようとする

という感じでした。概念より具体例を解説している、良い本です。

私が習った「情報通信モデル」では説明できないことを、解説してくれる内容でした。

で、この本の内容はバーっと飛ばしまして。

この本に漏れていたパターンがあって、私達が身近に遭遇する例として

発信者には、実生活には問題ない程度の、脳機能の特殊な性質(高機能知的障害とも言う)があり、

本人に相手を欺くつもりはないのだが

受信者にとってはウソや妄言になってしまい

結果として人間関係がこじれにこじれる例

があるな、と。

それは、「発信者の言論的姿勢やキャラが 首尾一貫 していない例」とも言えるかも知れません。

そしてそれは本人が意図していてもしていなくても起こり、意図していない場合などは、悪意がないぶん、特に周りにとっては困る訳です。

自分がこの「発信者」になってしまうこともあり、注意したい。そして、

自分がこの「受信者」になってしまうこともあり、ある程度は、寛容でありたい。

会話について、興味深い本を読み、少し学びました、という話でした。

【* 日々のメモ】

少し悩んで、こんな本を読んでみました。

- 三木 那由他「会話を哲学する」 →Amazon

私の解釈は、

コミュニケーション:自分の言論的姿勢やキャラを伝え、双方で 約束事を積み重ねる

マニピュレーション:意図を隠した間接表現をし、相手の感情を操作しようとする

という感じでした。概念より具体例を解説している、良い本です。

私が習った「情報通信モデル」では説明できないことを、解説してくれる内容でした。

で、この本の内容はバーっと飛ばしまして。

この本に漏れていたパターンがあって、私達が身近に遭遇する例として

発信者には、実生活には問題ない程度の、脳機能の特殊な性質(高機能知的障害とも言う)があり、

本人に相手を欺くつもりはないのだが

受信者にとってはウソや妄言になってしまい

結果として人間関係がこじれにこじれる例

があるな、と。

それは、「発信者の言論的姿勢やキャラが 首尾一貫 していない例」とも言えるかも知れません。

そしてそれは本人が意図していてもしていなくても起こり、意図していない場合などは、悪意がないぶん、特に周りにとっては困る訳です。

自分がこの「発信者」になってしまうこともあり、注意したい。そして、

自分がこの「受信者」になってしまうこともあり、ある程度は、寛容でありたい。

会話について、興味深い本を読み、少し学びました、という話でした。

【* 日々のメモ】

real name: memo/20230307

2023-02-13

twitter 用の stylus

いわゆる「トレンド」を見たいときは、「#話題を検索」てやつで見れる。見ようとしたときだけ見れるほうがいい。

マスクさんが買収して改革を進めて以来、うっとおしい内容が減っているとは思う。でも、まだ気ぜわしい…(で言葉の使い方、あってるかな)

【* 日々のメモ】

@-moz-document domain("twitter.com") {

div[aria-label="タイムライン: トレンド"] {

visibility: hidden;

height: 0;

}

}

いわゆる「トレンド」を見たいときは、「#話題を検索」てやつで見れる。見ようとしたときだけ見れるほうがいい。

マスクさんが買収して改革を進めて以来、うっとおしい内容が減っているとは思う。でも、まだ気ぜわしい…(で言葉の使い方、あってるかな)

【* 日々のメモ】

real name: memo/20230213

2023-02-11

会話とは何か、というAI研究者さん(清水さん)のnote記事から思ったこと、など。

ワタシ、つい昨日の今日、会話が通じなくてちょっと哀しい気持ちがしたのです。意思が全く疎通できてない。その具体は横に置いておく。

自分は子供の頃から会話が苦手で、会話ってどうすりゃいいのかよく分からんのです。が、仮説を立てていた。

何かの興味関心の話が通じないと退屈で。

逆に、マニアックな興味関心が共通していて、いわゆる「型番会話」 (Cannonの一眼レフ、を省略してXXXXXXがさぁ、から話を始めるなど) が通じるとか、あるいは近日に自分が考えていた「発見」について話した時に「そうそう、それなんだよ」と返って来ると楽しいのでは、と思っていた。

ところが、清水さんは少し違う仮説を持ってるっぽい。

note 会話という錯覚について|shi3z

例として自分と全く思考が違う別の人と接する(会話する)のが楽しいという彼の実感の話などがあり。

更に Siri Alexa Googleアシスタントの比較の話で、Googleは真面目でつまらない(面白い会話ができない)、という観察があり。

それで 90年代ごろに流行った「人工無脳」(チープなトリックで会話してるかの様に見せた簡易なチャットボット)みたいな、ある意味いい加減なトリックを導入すると会話型アシスタントに「意外な返し」が可能になって面白くなるのでは、という仮説、をお持ちらしい。

でまた自分(車)の考えの話。会話ってどうやるのか分からん、という話の、会話ってこうなのでは?という仮説を、こう更新した。

相手の言葉を聞き取り、関連キーワードの意味理解をしつつ、主張の意図も理解して、ある部分ではうんうんと同意しながらも、

ある部分では、相手が考えてもいなかった様な意外な事を返す事で、面白いと感じてもらえる。

「意外」にもいくつか種類があって、話題に対して真っ当な内容でも良し、話題と全然違うふざけた内容でも良し。

まぁ、難しいやね、コミュニケーションって。こんな高度な臨機応変対応、ワシはできる気がしません。これが苦手な人を「コミュ障」とか蔑み語で批判するなんて厳しいわい。

そしてそれができる人って凄いなぁ、と思う訳ですよ。凄いんだよあなたは、と言ってあげたい人も、いる。

更にこれを、ギターとか歌でできたら素敵だよね、それこそセッション(会話)なんだよね。Jazzだけじゃなく、Rockも。

僕らがやってる弾き語りのライブって、どちらかというと、 会話ではなくて こういう 「ブログエントリをボトルに入れて海に流す」みたいな行為に近い。

なんだけど、それはまた別の話にて。

【* 日々のメモ】

ワタシ、つい昨日の今日、会話が通じなくてちょっと哀しい気持ちがしたのです。意思が全く疎通できてない。その具体は横に置いておく。

自分は子供の頃から会話が苦手で、会話ってどうすりゃいいのかよく分からんのです。が、仮説を立てていた。

何かの興味関心の話が通じないと退屈で。

逆に、マニアックな興味関心が共通していて、いわゆる「型番会話」 (Cannonの一眼レフ、を省略してXXXXXXがさぁ、から話を始めるなど) が通じるとか、あるいは近日に自分が考えていた「発見」について話した時に「そうそう、それなんだよ」と返って来ると楽しいのでは、と思っていた。

ところが、清水さんは少し違う仮説を持ってるっぽい。

note 会話という錯覚について|shi3z

例として自分と全く思考が違う別の人と接する(会話する)のが楽しいという彼の実感の話などがあり。

更に Siri Alexa Googleアシスタントの比較の話で、Googleは真面目でつまらない(面白い会話ができない)、という観察があり。

それで 90年代ごろに流行った「人工無脳」(チープなトリックで会話してるかの様に見せた簡易なチャットボット)みたいな、ある意味いい加減なトリックを導入すると会話型アシスタントに「意外な返し」が可能になって面白くなるのでは、という仮説、をお持ちらしい。

でまた自分(車)の考えの話。会話ってどうやるのか分からん、という話の、会話ってこうなのでは?という仮説を、こう更新した。

相手の言葉を聞き取り、関連キーワードの意味理解をしつつ、主張の意図も理解して、ある部分ではうんうんと同意しながらも、

ある部分では、相手が考えてもいなかった様な意外な事を返す事で、面白いと感じてもらえる。

「意外」にもいくつか種類があって、話題に対して真っ当な内容でも良し、話題と全然違うふざけた内容でも良し。

まぁ、難しいやね、コミュニケーションって。こんな高度な臨機応変対応、ワシはできる気がしません。これが苦手な人を「コミュ障」とか蔑み語で批判するなんて厳しいわい。

そしてそれができる人って凄いなぁ、と思う訳ですよ。凄いんだよあなたは、と言ってあげたい人も、いる。

更にこれを、ギターとか歌でできたら素敵だよね、それこそセッション(会話)なんだよね。Jazzだけじゃなく、Rockも。

僕らがやってる弾き語りのライブって、どちらかというと、 会話ではなくて こういう 「ブログエントリをボトルに入れて海に流す」みたいな行為に近い。

なんだけど、それはまた別の話にて。

【* 日々のメモ】

real name: memo/20230211

2023-01-03

facebook 用の stylus 設定

広告という文字を目立たせる。

別案。

1件の最大高さを1000pixelに制限した上で「広告」という文字を巨大にして、情報の本体を追い出す。

【* 日々のメモ】

広告という文字を目立たせる。

div[data-pagelet="TopOfHome"]

{

display: none;

}

a[aria-label="広告"]

{

color: red;

font-size: xx-large;

}

別案。

1件の最大高さを1000pixelに制限した上で「広告」という文字を巨大にして、情報の本体を追い出す。

div[data-pagelet="TopOfHome"]

{

display: none;

}

a[aria-label="広告"]

{

font-size: 10000pt; /* xx-large;*/

}

/*

div[data-pagelet="FeedUnit_1"] * div.x1n2onr6,

div[data-pagelet="FeedUnit_2"] * div.x1n2onr6,*/

div[data-pagelet="FeedUnit_{n}"] * div.x1n2onr6

{

visibility: visible;

max-height: 1000px;

}

【* 日々のメモ】

real name: memo/20230103

2022-10-27

Linuxカーネルの確認いろいろ

+ 今起動しているカーネルが何か

+ カーネル起動コマンドライン

+ カーネルビルドオプション

/boot/config-*

に バージョンごとにテキストファイルがあるので、中身を見ればよい。例えば

【* 日々のメモ】

+ 今起動しているカーネルが何か

uname -a

+ カーネル起動コマンドライン

cat /proc/cmdline

+ カーネルビルドオプション

/boot/config-*

に バージョンごとにテキストファイルがあるので、中身を見ればよい。例えば

cat /boot/config-$(uname -r)

【* 日々のメモ】

real name: memo/20221027

2022-10-17

ニュースを見て。私は、時事ネタ政治ネタはSNSやネットに書かない事にしていたのですけど、これはダメだ。

自衛官の日常的なセクシャルハラスメントがあったことで加害者が被害者に謝罪した、とのニュース。どんなハラスメントがあったかを、被害者は潔く簡潔に淡々と述べていましたが

酷いわ。

私は防衛システムの開発にも何年か携わらせて頂いた事がありましたが、関わらせて頂いた自衛官の方、個々の方はビシッとした方が多かったのです。ですが、言わせて欲しい。

自衛官は国民と国土を守るのが仕事じゃねえのか。

国民の半分は女性なんじゃないのか。

お前ら、一体何を守る仕事をしてるつもりなんだ。

一番身近にいる人間すら守れないなら、自衛官なんか、やめちまえ。

【* 日々のメモ】

自衛官の日常的なセクシャルハラスメントがあったことで加害者が被害者に謝罪した、とのニュース。どんなハラスメントがあったかを、被害者は潔く簡潔に淡々と述べていましたが

酷いわ。

私は防衛システムの開発にも何年か携わらせて頂いた事がありましたが、関わらせて頂いた自衛官の方、個々の方はビシッとした方が多かったのです。ですが、言わせて欲しい。

自衛官は国民と国土を守るのが仕事じゃねえのか。

国民の半分は女性なんじゃないのか。

お前ら、一体何を守る仕事をしてるつもりなんだ。

一番身近にいる人間すら守れないなら、自衛官なんか、やめちまえ。

【* 日々のメモ】

real name: memo/20221017

2022-10-13

Fedora36, Firefox 105 が 一部のサイトで、非常に品質の悪いフォント "Droid Sans Fallback" を選択してしまう件

どうやらこのフォントは "Droid Sans Fallback" というものらしい。

/usr/share/fontconfig/conf.avail/

/etc/fonts/conf.d には、 上記dir と同名でシンボリックリンクが置かれている

Droid Sans Fallback というフォントは、とにかく品質が悪い。

Droid Sans というフォントに依存しているソフトがあって削除は無理。

Fallback フォントファイルだけサイズゼロに置換とか無茶をすると、結構なサイトがトーフどころか空白表示になって困る。

Droid Sans の CJK フォントは Google Noto に向ける、という方針らしい。

なんかね、

66-google-droid-sans-fonts.conf に 西欧フォントの設定と、Fallback が同時に記載されていて(ファイル名により同じ優先度で)

66-google-noto-sans-cjk-jp.conf

66-google-noto-sans-mono-cjk-jp.conf

66-google-noto-serif-cjk-jp.conf

とかが遠慮気味に lang 指定付きで設定されている。

おそらくだけど

google-droid-sans の西欧フォント

↓

google droid の日本語フォントのエイリアス設定

↓

google-droid-sans のFallback設定

という順番になるのが、正解だと思う。なので

66-google-droid-sans-fonts.conf の Fallback 設定を

66-Z-google-droid-sans-fallback.conf など、CJKより後になるファイル名に分けてやると上手く行く気がする…が、

試していない。そんなことじゃなく Fallback 部分をコメントアウトした。(rootで)

66-google-droid-sans-fonts.conf

で

fc-cache -fv

を実行。

https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1820166

で 2020年ごろから2022年まで 議論があって、現実問題として困っているアジア人と、問題を認識できない西欧人とで水掛け論があった模様。

で結局期限が来てリリースされたのかもしれない。

【* 日々のメモ】

追記: 2023-04-19

このフォント問題、結局 Fedora 37 でも解消されていなくて、結局イヤになって fallback のフォントを rpm コマンドで強制削除していた。

が、Fedora 38 でなんか良さげになったみたい。です。

いままで、

Firefox の設定で「ウェブサイトが指定したフォントを優先する」をON にするとフォントが汚い、OFF にすると Googleニュースの 下向き三角じるし が 長い名前で表示される、とかいろいろ問題があったのだけど、

Fedora 38 はなんかうまく行ってるみたい。

追記: 2023-04-27

嘘でした。fedora38 もだめ。

問題: Firefox にて https://developer.mozilla.org/ja/ や、Ubuntu Japanese Forum などが、もの凄く品質の低いフォントで描画される。

どうやらこのフォントは "Droid Sans Fallback" というものらしい。

OS: Fedora36 Browser: Firefox 105.0.2 (64 ビット)

描画されているフォントの調べ方memo

- フォントが汚いサイトを表示して

- 三本線 → その他のツール → ウェブ開発ツール

- 右の方にあるペインで タブ名が レイアウト 計算済み 変更点 互換性 フォント … とあるペインを探す。 フォント を選択。

- 使用中のフォント名が表示される。 (Droid Sans Fallback と表示される)

状況

/usr/share/fontconfig/conf.avail/

-rw-r--r--. 1 root root 882 8月 2 20:45 56-google-noto-naskh-arabic-vf.conf -rw-r--r--. 1 root root 593 8月 2 20:45 56-google-noto-sans-armenian-vf.conf -rw-r--r--. 1 root root 615 8月 2 20:45 56-google-noto-sans-canadian-aboriginal-vf.conf -rw-r--r--. 1 root root 594 8月 2 20:45 56-google-noto-sans-cherokee-vf.conf -rw-r--r--. 1 root root 3026 8月 2 20:45 56-google-noto-sans-ethiopic-vf.conf -rw-r--r--. 1 root root 593 8月 2 20:45 56-google-noto-sans-georgian-vf.conf -rw-r--r--. 1 root root 593 8月 2 20:45 56-google-noto-sans-gurmukhi-vf.conf -rw-r--r--. 1 root root 589 8月 2 20:45 56-google-noto-sans-hebrew-vf.conf -rw-r--r--. 1 root root 583 8月 2 20:45 56-google-noto-sans-lao-vf.conf -rw-r--r--. 1 root root 505 8月 2 20:45 56-google-noto-sans-math-vf.conf -rw-r--r--. 1 root root 503 8月 2 20:45 56-google-noto-sans-mono-vf.conf -rw-r--r--. 1 root root 591 8月 2 20:45 56-google-noto-sans-sinhala-vf.conf -rw-r--r--. 1 root root 589 8月 2 20:45 56-google-noto-sans-thaana-vf.conf -rw-r--r--. 1 root root 495 8月 2 20:45 56-google-noto-sans-vf.conf -rw-r--r--. 1 root root 487 8月 2 20:45 56-google-noto-serif-vf.conf ... -rw-r--r--. 1 root root 2354 1月 20 2022 57-dejavu-sans-mono-fonts.conf ... -rw-r--r--. 1 root root 901 1月 22 2022 65-2-vlgothic-pgothic.conf -rw-r--r--. 1 root root 1521 1月 22 2022 65-3-vlgothic-gothic.conf ... -rw-r--r--. 1 root root 8351 10月 13 17:54 66-google-droid-sans-fonts.conf ★これはrootで変更した後のサイズと日付 -rw-r--r--. 1 root root 457 1月 20 2022 66-google-noto-sans-cjk-jp.conf -rw-r--r--. 1 root root 465 1月 20 2022 66-google-noto-sans-mono-cjk-jp.conf -rw-r--r--. 1 root root 449 1月 20 2022 66-google-noto-serif-cjk-jp.conf

/etc/fonts/conf.d には、 上記dir と同名でシンボリックリンクが置かれている

考察メモ

Droid Sans Fallback というフォントは、とにかく品質が悪い。

Droid Sans というフォントに依存しているソフトがあって削除は無理。

Fallback フォントファイルだけサイズゼロに置換とか無茶をすると、結構なサイトがトーフどころか空白表示になって困る。

Droid Sans の CJK フォントは Google Noto に向ける、という方針らしい。

なんかね、

66-google-droid-sans-fonts.conf に 西欧フォントの設定と、Fallback が同時に記載されていて(ファイル名により同じ優先度で)

66-google-noto-sans-cjk-jp.conf

66-google-noto-sans-mono-cjk-jp.conf

66-google-noto-serif-cjk-jp.conf

とかが遠慮気味に lang 指定付きで設定されている。

おそらくだけど

google-droid-sans の西欧フォント

↓

google droid の日本語フォントのエイリアス設定

↓

google-droid-sans のFallback設定

という順番になるのが、正解だと思う。なので

66-google-droid-sans-fonts.conf の Fallback 設定を

66-Z-google-droid-sans-fallback.conf など、CJKより後になるファイル名に分けてやると上手く行く気がする…が、

試していない。そんなことじゃなく Fallback 部分をコメントアウトした。(rootで)

66-google-droid-sans-fonts.conf

<!-- match target="scan">

<test name="fullname">

<string>Droid Sans Fallback</string>

</test>

<test name="family">

<string>Droid Sans Fallback</string>

</test>

<test name="style">

<string>Regular</string>

</test>

<edit name="fullname" mode="prepend">

<string>Droid Sans</string>

</edit>

<edit name="family" mode="prepend">

<string>Droid Sans</string>

</edit>

<edit name="fontversion">

<int>1</int>

</edit>

</match -->

で

fc-cache -fv

を実行。

参考にしたサイト

https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1820166

で 2020年ごろから2022年まで 議論があって、現実問題として困っているアジア人と、問題を認識できない西欧人とで水掛け論があった模様。

で結局期限が来てリリースされたのかもしれない。

【* 日々のメモ】

追記: 2023-04-19

このフォント問題、結局 Fedora 37 でも解消されていなくて、結局イヤになって fallback のフォントを rpm コマンドで強制削除していた。

が、Fedora 38 でなんか良さげになったみたい。です。

いままで、

Firefox の設定で「ウェブサイトが指定したフォントを優先する」をON にするとフォントが汚い、OFF にすると Googleニュースの 下向き三角じるし が 長い名前で表示される、とかいろいろ問題があったのだけど、

Fedora 38 はなんかうまく行ってるみたい。

追記: 2023-04-27

Fedora 38 はなんかうまく行ってるみたい。

嘘でした。fedora38 もだめ。

real name: memo/20221013

2022-10-12

男性は年を取ると、ダジャレが好きになる、と言われる。

ダジャレ って何?

言葉の音素が少しだけ異なる言葉を並べると、少し楽しい気分になる。

少しだけ音素が異なる複数の言葉を言って、自分や、聞くものを楽しい気分にさせるものを、ダジャレと呼ぶ。

余談だが音楽の作詞家が韻を踏むのも、基本的には同じ効果を狙うものである。

ワタシも年をとって、ダジャレがとても好きになった。あたかもワタシの脳内に、学習済みのニューロン回路が構築されたような気分で、自分でそれを「ダジャレエンジン」と呼んでいる。

以下は本日の ダジャレエンジン の活動レポートである。

ワタシがツイッターでフォローさせて頂いている、面白いヒトたちのうち ある方が

「寒さに弱い」

とだけツイートされていた。それを見て

と、想起した。

それは置いておいて。

5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)では「荒らしに構うのも荒らしだ」などと言うわけですが、これをきちんと実践できないヒトも、ことも、ままある。

それである時

などと書き込んでみた所、その後ピタリと荒らし議論が収まった。本当のところはわからないが、多分この書き込みの「効能機序」はこうだ。

ダジャレも、ネット世界の平和と、無駄なサーバ負荷による無駄なCO2発生を削減する事に、貢献するのである。(本当かよ)

はて

それで本日のワタシの脳内のダジャレエンジンが、次のオラクル文(神託文)をぺろっと吐いてきた。

それが「おかわり の はじまり」である。

なお、日本語話者には自明だろうが、おかわり とは、主食である米を碗一杯ぶん食べた後、もう一杯食べようと、追加の米を碗に入れることである。

APIの切り口を オープンとクローズなど2点ではなく、 おわり と はじまり と おかわり の3つの観点で抽出する手法 に関する考察

コンピュータシステムの開発者は、大きなものを 小さなものの集合で作る。つまり、大きな問題を小さな問題に分割して、一つひとつ やっつけていくのだ。

分割したものを 機能ブロック などと呼ぶ。古い言葉なので嫌われるし、自分も嫌いだった時期があって、一時期は用語「クラス」や「オブジェクト」が台頭・席巻したが、最近ワタシは用語「機能ブロック」を見直している。

分割する 機能ブロック 間のインタフェース境界を、効率よく発見したい。発見とは、ある機能ブロックの実装者が、利用側機能ブロックの実装者に対し提供する関数(インタフェース)群を、抽出し検討し試作し、利用側に仮公開し修正し本公開する過程のうち、抽出する工程を指す。一般的には オープン と クローズ の対など、資源を使う前後に 2つの API を呼ぶことを発想し出発点とするが、このような「複数インタフェースをどう用意するか」には、確立された方法論はなくて、「やっているうちになんとなく身につく」方法によって、我々プログラマ達は身につけてきた。

でも良いとされる観点にはいくつか特徴があるとわかっていて

などがある。

ここに、新しい発想を追加したい。

複数の機能ブロックを2D図上に配置して、互いの境界を一本の自由曲線で描き、境界の上にいくつかの「インタフェース関数」を設ける、イメージに対し、

複数の機能ブロックを3D図上に配置して、互いの境界を連続の点からなる自由面とするのである。

なぜ境界上にインタフェースを置く(想像上の)方法を取るのかというと、これは「複数のインタフェースが不完全な重複をおこしている」状況、つまり「直交しないインタフェース群」を定義してしてしまうという失敗をしないため、である。

しかしこの「直交しない」概念は、果たして 現状で我々が認識しているものだけで正当なのだろうか? という投げかけが、本件の重要な論点である。

など、多くの「対になる」インタフェース関数の作り方が提唱され、我々の知見となっているのだが、その構成数は 2 だけなのだろうか?という話だ。

直線が2点でユニークに決まるが、平面が3点からユニークに決まるように、「直交しない」ように見えた概念も、少し検討の次元を上げると実は「直交していた」と気づくかもしれない。

ということで:

次の課題は、

「ある機能ブロックが持つインタフェース関数のうち、オープンとクローズ、のような、本体機能を使う前後に使うもので、かつ 2つではなく 3つのAPIからなり、上手に定義されているな、とプログラマ連中に思わせるようなものには、どんなものが存在するか?」

を探し、列挙すること。

経験は以下。

再オープンは

ものであり、

ので 機能追加として成功例だった。

コレを

の例として記憶したい。

いや... もしかしたら2つの資源を同時に確保・解放させようとして混乱しただけかもしれないけど、ファサード パターン (洗濯機のおまかせ一発ボタンみたいに、かんたん操作を提供する 折衝的なクラスを提供することで、もっと重大な問題である 資源の二重解放 や 解放漏れ を防ぐ) なんてのもあるよね。だから間違いではなかったと思いたい。

そして他にも何かあるのでは。と。

【* 日々のメモ】

ところで、戯れにこのエントリーを DeepL で英訳してみようとしたが、諦めた。ダジャレは 言語の音素が少しだけ違う ことに依存するので、他言語に翻訳するのが難しい。

ダジャレ って何?

言葉の音素が少しだけ異なる言葉を並べると、少し楽しい気分になる。

少しだけ音素が異なる複数の言葉を言って、自分や、聞くものを楽しい気分にさせるものを、ダジャレと呼ぶ。

余談だが音楽の作詞家が韻を踏むのも、基本的には同じ効果を狙うものである。

ワタシも年をとって、ダジャレがとても好きになった。あたかもワタシの脳内に、学習済みのニューロン回路が構築されたような気分で、自分でそれを「ダジャレエンジン」と呼んでいる。

以下は本日の ダジャレエンジン の活動レポートである。

ワタシがツイッターでフォローさせて頂いている、面白いヒトたちのうち ある方が

「寒さに弱い」

とだけツイートされていた。それを見て

- プロフィール文を怪獣カードの説明風に記載することで、サブカルチャー好きに向けて緩やかなおかしみを誘う方法 が存在する

と、想起した。

それは置いておいて。

5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)では「荒らしに構うのも荒らしだ」などと言うわけですが、これをきちんと実践できないヒトも、ことも、ままある。

それである時

あらしにかまうのもあらし ちらしにかわうそとあざらし からしにあまいものあわないし

などと書き込んでみた所、その後ピタリと荒らし議論が収まった。本当のところはわからないが、多分この書き込みの「効能機序」はこうだ。

- 5ちゃんねらーはダジャレが好き

- だれかが「うまいことを言う」と、それに付け足して「もっとうまいことを言いたい」気分になる

- 「荒らしに構うな!」などと高圧的に発言するより、だじゃれを言って 2の句を継ぎたい と思わせると

- 考えているうちに馬鹿らしくなって、次の話に移る

- 結果として、荒らしも 荒らしに構う荒らしも 冷静になって本題に戻る

ダジャレも、ネット世界の平和と、無駄なサーバ負荷による無駄なCO2発生を削減する事に、貢献するのである。(本当かよ)

はて

それで本日のワタシの脳内のダジャレエンジンが、次のオラクル文(神託文)をぺろっと吐いてきた。

それが「おかわり の はじまり」である。

- 「終わりの始まりって 時々見かける文言だけど、おわり と おかわり って似てるようで違うね」

- 「おかわり の はじまり」って無いの?

なお、日本語話者には自明だろうが、おかわり とは、主食である米を碗一杯ぶん食べた後、もう一杯食べようと、追加の米を碗に入れることである。

APIの切り口を オープンとクローズなど2点ではなく、 おわり と はじまり と おかわり の3つの観点で抽出する手法 に関する考察

コンピュータシステムの開発者は、大きなものを 小さなものの集合で作る。つまり、大きな問題を小さな問題に分割して、一つひとつ やっつけていくのだ。

分割したものを 機能ブロック などと呼ぶ。古い言葉なので嫌われるし、自分も嫌いだった時期があって、一時期は用語「クラス」や「オブジェクト」が台頭・席巻したが、最近ワタシは用語「機能ブロック」を見直している。

分割する 機能ブロック 間のインタフェース境界を、効率よく発見したい。発見とは、ある機能ブロックの実装者が、利用側機能ブロックの実装者に対し提供する関数(インタフェース)群を、抽出し検討し試作し、利用側に仮公開し修正し本公開する過程のうち、抽出する工程を指す。一般的には オープン と クローズ の対など、資源を使う前後に 2つの API を呼ぶことを発想し出発点とするが、このような「複数インタフェースをどう用意するか」には、確立された方法論はなくて、「やっているうちになんとなく身につく」方法によって、我々プログラマ達は身につけてきた。

でも良いとされる観点にはいくつか特徴があるとわかっていて

- well defined である

- 直交する

- 対になる操作が用意されている

- 現実世界のモノに対する「例え」が良い

などがある。

ここに、新しい発想を追加したい。

複数の機能ブロックを2D図上に配置して、互いの境界を一本の自由曲線で描き、境界の上にいくつかの「インタフェース関数」を設ける、イメージに対し、

複数の機能ブロックを3D図上に配置して、互いの境界を連続の点からなる自由面とするのである。

なぜ境界上にインタフェースを置く(想像上の)方法を取るのかというと、これは「複数のインタフェースが不完全な重複をおこしている」状況、つまり「直交しないインタフェース群」を定義してしてしまうという失敗をしないため、である。

しかしこの「直交しない」概念は、果たして 現状で我々が認識しているものだけで正当なのだろうか? という投げかけが、本件の重要な論点である。

- オープンとクローズ

- 確保と解放

など、多くの「対になる」インタフェース関数の作り方が提唱され、我々の知見となっているのだが、その構成数は 2 だけなのだろうか?という話だ。

直線が2点でユニークに決まるが、平面が3点からユニークに決まるように、「直交しない」ように見えた概念も、少し検討の次元を上げると実は「直交していた」と気づくかもしれない。

ということで:

次の課題は、

「ある機能ブロックが持つインタフェース関数のうち、オープンとクローズ、のような、本体機能を使う前後に使うもので、かつ 2つではなく 3つのAPIからなり、上手に定義されているな、とプログラマ連中に思わせるようなものには、どんなものが存在するか?」

を探し、列挙すること。

経験は以下。

- ある機能ブロックが、主機能「検索する」に対し 副機能「トランザクション機能」を隠蔽しており

- オープン と クローズ のAPI を提供していたが

- ここに 再オープン を追加したら 上手くいったことがあった。

再オープンは

- クローズして、即座に再びオープンすることで、実行権を保持したまま そこまでの操作を1つのトランザクションとして閉じる

ものであり、

- 利用側に、トランザクションの概念を隠蔽したままに保つことができた

ので 機能追加として成功例だった。

コレを

- はじまり (資源の利用権を確保すると同時に、トランザクションを開始する)

- おわり (資源の利用権を解放すると同時に、トランザクションを閉じる)

- おかわり (資源の利用権を持ったまま トランザクションのコミットを行う)

の例として記憶したい。

いや... もしかしたら2つの資源を同時に確保・解放させようとして混乱しただけかもしれないけど、ファサード パターン (洗濯機のおまかせ一発ボタンみたいに、かんたん操作を提供する 折衝的なクラスを提供することで、もっと重大な問題である 資源の二重解放 や 解放漏れ を防ぐ) なんてのもあるよね。だから間違いではなかったと思いたい。

そして他にも何かあるのでは。と。

【* 日々のメモ】

ところで、戯れにこのエントリーを DeepL で英訳してみようとしたが、諦めた。ダジャレは 言語の音素が少しだけ違う ことに依存するので、他言語に翻訳するのが難しい。

あらしにかまうのもあらし ちらしにかわうそとあざらし からしにあまいものあわないし

Ah Ra Shi Ni Ka Ma Uoo No Mo Ah Ra Shi Chi Ra Shi Ni Ka Wa Uoo So To Ah Za Ra Shi Ka Ra Shi Ni Ah Ma Eee Mo No Ah Wa Na Eee Shi

If you mess with the trolls, you're also a troll. There's an otter and a seal on the flyer. Spicy and Sweet don't mix.

real name: memo/20221012

2022-10-09

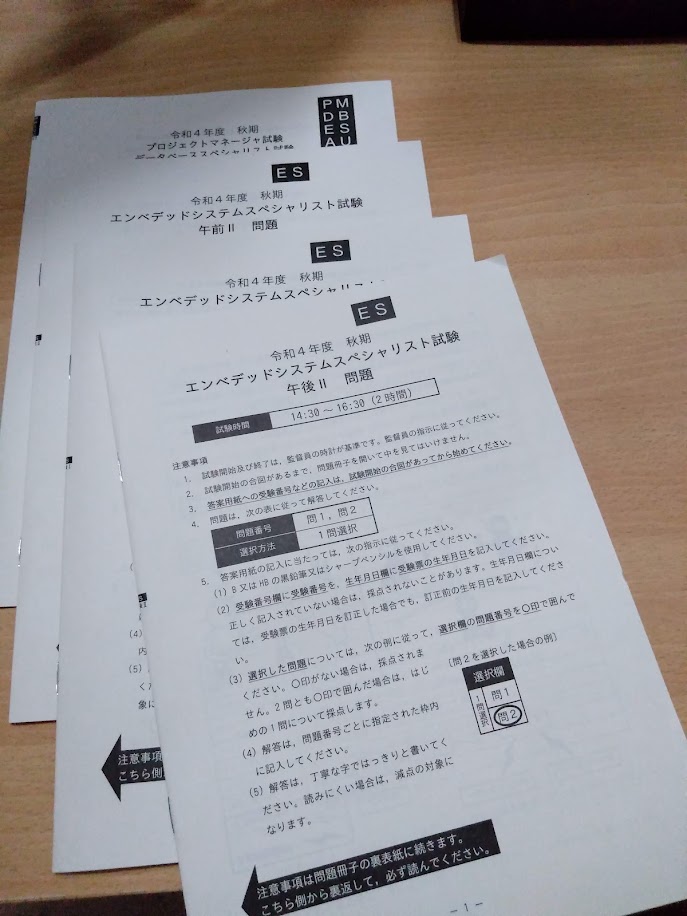

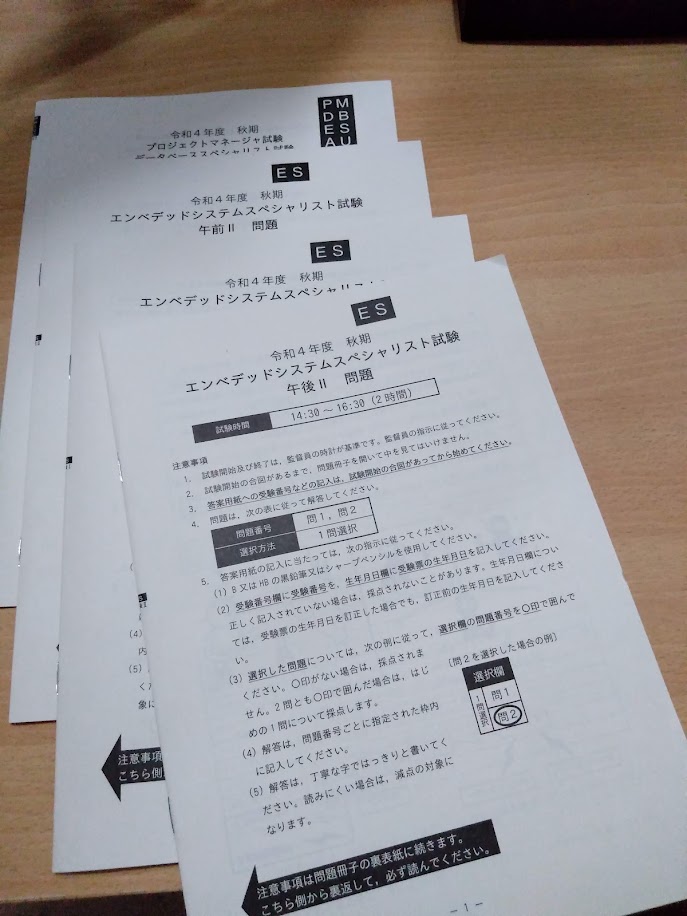

試験、行ってきました。

AM-I が思ったより不出来。それ以外は、今まで模擬的に過去問題を解いていた時よりは、よくできたように思います。

もうちょっと取りたかった。全て50点以上はとれているのでは? と思うのですが、合格基準の60点に届いているかは、うーん、という感じです。

今回久しぶりに情報処理試験の勉強をしましたが、総合的には有用ですね、これ。

直近の現場で SMBus をかなり学んだので、I2C / SMBus についてはドンと来い状態でしたが、そういった分野以外でも、今回 OPアンプなど回路系の知識を学んだし、CAN (Controller Area Network) など深く学びたいサブジェクトができたし、受験活動自体は非常に有益でしたよ。

【* 日々のメモ】

AM-I が思ったより不出来。それ以外は、今まで模擬的に過去問題を解いていた時よりは、よくできたように思います。

もうちょっと取りたかった。全て50点以上はとれているのでは? と思うのですが、合格基準の60点に届いているかは、うーん、という感じです。

今回久しぶりに情報処理試験の勉強をしましたが、総合的には有用ですね、これ。

直近の現場で SMBus をかなり学んだので、I2C / SMBus についてはドンと来い状態でしたが、そういった分野以外でも、今回 OPアンプなど回路系の知識を学んだし、CAN (Controller Area Network) など深く学びたいサブジェクトができたし、受験活動自体は非常に有益でしたよ。

【* 日々のメモ】

real name: memo/20221009

2022-09-29

15年位前、ワタシが調子こいてビートとEKシビックに乗っていた頃の話です。

もてぎ(その当時はツインリンクもてぎ)に家族で遊びに行き、間伐材?の木材加工ワークショップでカブトムシ風のミニカーを作ったり、遊園地で遊んだりして、楽しみました。で夜は敷地内のホテルに泊まったんですよ。

普通のホテルには、机の中に「聖書」が入っていたりするのだが、なぜかそのホテルにはホンダの創立期を描いたマンガが備えてあった。「聖書ってかwww」とワロタが、読み始めると面白い。

その中で、本田宗一郎 氏の「先見の明」に陰りが見えてくる時代がありました。いわくWW2でドイツのジープは砂漠でも走ったとかなんとか、宗一郎氏が「空冷」にこだわっていて、F1のエンジンも空冷で作れと指示する。一方、久米さんなど現場の技術者は、もう空冷の時代じゃないと思ってる。

で、大事故が起きて、ドライバーのジョー・シュレッサーさんが空冷F1車と共に焼けてしまい、亡くなってしまった。

久米さんは責任に悩み、仕事を休んで四国のお遍路周りをしたそうで。辞表も出したが遺留されたとか。結果としては藤沢さんが宗一郎氏に、あなたは技術者なのか経営者なのか選ぶ時期ではと進言して、空冷エンジンの時代が終わった。

て感じで、久米さんは宗一郎氏の技術勘と、最新技術動向の食い違いに戦った世代らしいです。

結局、ワタシはその「マンガ」を買って帰りました。その内容は、一部紙芝居動画になってて、Youtubeで公開されてますが、久米さんの下りは入っていないみたいですね。

(久米さん=後にホンダ3代目社長となられた 久米是志さんです)

久米 元社長の訃報に接し

久米さん御本人の事は全く存じ上げないのですが、ホンダ資料・史料を読んで、現場で悩む技術者として勝手に親しみを感じていました。

もう宗一郎さん、藤沢さんには再会できたでしょうか。

謹んでご冥福をお祈り致します。

【* 日々のメモ】

もてぎ(その当時はツインリンクもてぎ)に家族で遊びに行き、間伐材?の木材加工ワークショップでカブトムシ風のミニカーを作ったり、遊園地で遊んだりして、楽しみました。で夜は敷地内のホテルに泊まったんですよ。

普通のホテルには、机の中に「聖書」が入っていたりするのだが、なぜかそのホテルにはホンダの創立期を描いたマンガが備えてあった。「聖書ってかwww」とワロタが、読み始めると面白い。

その中で、本田宗一郎 氏の「先見の明」に陰りが見えてくる時代がありました。いわくWW2でドイツのジープは砂漠でも走ったとかなんとか、宗一郎氏が「空冷」にこだわっていて、F1のエンジンも空冷で作れと指示する。一方、久米さんなど現場の技術者は、もう空冷の時代じゃないと思ってる。

で、大事故が起きて、ドライバーのジョー・シュレッサーさんが空冷F1車と共に焼けてしまい、亡くなってしまった。

久米さんは責任に悩み、仕事を休んで四国のお遍路周りをしたそうで。辞表も出したが遺留されたとか。結果としては藤沢さんが宗一郎氏に、あなたは技術者なのか経営者なのか選ぶ時期ではと進言して、空冷エンジンの時代が終わった。

て感じで、久米さんは宗一郎氏の技術勘と、最新技術動向の食い違いに戦った世代らしいです。

結局、ワタシはその「マンガ」を買って帰りました。その内容は、一部紙芝居動画になってて、Youtubeで公開されてますが、久米さんの下りは入っていないみたいですね。

(久米さん=後にホンダ3代目社長となられた 久米是志さんです)

久米 元社長の訃報に接し

久米さん御本人の事は全く存じ上げないのですが、ホンダ資料・史料を読んで、現場で悩む技術者として勝手に親しみを感じていました。

もう宗一郎さん、藤沢さんには再会できたでしょうか。

謹んでご冥福をお祈り致します。

【* 日々のメモ】

real name: memo/20220929

* 日々のメモ2025 | * 日々のメモ2024 | * 日々のメモ2023 | * 日々のメモ2022 | * 日々のメモ2021 | * 日々のメモ2015 | * 日々のメモ2014 | * 日々のメモ2013 | * 日々のメモ2012 | * 日々のメモ2011 | * 日々のメモ2010 | * 日々のメモ2009 | * 日々のメモ2008 | * 日々のメモ2007 | * 日々のメモ2006 | * 日々のメモ2005 | * 日々のメモ2004