@music

@2chで教わったギター奏法メモ

@GuitarChords

@アコギをペンタトニックのリフで弾く

@ギターでの4thビルド(4度堆積和音)

@サブドミとかドミナントとか

@ダイアトニックコード プラスα

@メロディーが特徴音をよける話

@分数コード

@名前付きのノンダイアトニックコード

@歌詞表現のネタ出し

@黒鍵がつくる音階を考える

@黒鍵を見つけたら 前編

@黒鍵を見つけたら 後編

SESばかりやっていて(俗にITドカタと呼ばれる働き方)、音楽に関するソフトウェア開発があまりできていません。

制作について少しずつ https://web.flat7th.org/ に記載していきます。

音楽のセッションイベントというのは、客は遊びに行くわけですが、当然ホストのミュージシャンの皆さんは仕事の意識でやっておられるわけです。当たり前と気づけば当たり前なのですが、結局はそこで学べることは、遊びだけじゃなく本業の勉強にもなる、と思ったことでした。

先日、懲りずにセッションの場所にまたお邪魔して、遊ばせていただきました。というか勉強をさせて頂きに伺いました。

自分はレベルが低くて、いわゆる鬼ごっこの「マメ」みたいな役割で、参加させて頂いている「気分になっている」ようなものなのですが、他の方や、ホストの方が何をやっているのかをよく見て、勉強したいのです。つまりホストさんや他の先輩方は自分にとっては音楽の先生なんです。

ホストさんたちは本当に包容力がすごい。

例えば一つの…小さな例なんですが。

ホストのギタリストさん(先生)がマルチエフェクターで空間系の音色に切り替えて長い音を演奏されたのが、すごく効果的に思えた瞬間があり。

あとでお話を伺ったのです。

休憩時間にもエフェクターの話題になったりしましたが、やっぱりマルチを持参して空間系の音が出せるとすごく効果的ですね、とかそんな。

そうしたら先生ポツリと「今日はキーボードがいないですからね」と。おおお、そうか。

その日はホストにもゲストにもキーボードさんがいなくて、ドラム・ベース・ギターのホストさんに対し客はギターが3人ベースが1人。

すると全部でギター4人ですから、ひとりが抜けてもギター3人とか、そんな状況になるわけです。

なるほど、この状況では、「キーボード」を模擬するのが有効なのか。

エフェクトとしてコーラスなど空間系を効かせた音で、「白玉音符」演奏に近い音を出せば、他のギターさんを包める。

もしかしたら多分コンプレッサーなどもかけて減衰具合をゆるやかにしてるかもですね。

勉強になります。

もっとよく観察していると、ホストさんは客(ゲストとして入る人)のレベルもしっかり観察されていて、

上手な方には、その方の「少し先」の事をできるように、少し難しいことをできる空間を、パッと開けてくれていたりしてます。

アドリブ演奏の小節数を半分にしていくアレ、とか。

でもその空間にハマることをできるかどうかは、またその、私より上手な先輩方にとってはチャレンジだったりするのでしょう。

全部は書ききれないですが他のいろいろもあって、関心してばかりでした。

なんとなく整理すると

でこれらの「気づき」が、自分の場合、本業の仕事の勉強にもなっています。

ギターでコード弾きをするだのアドリブソロを弾く、とか、

あるソフトウェア構成上でプログラミング言語を使ってソースコードを完成させる、とか、

そういう技術は、基礎で。

プロミュージシャンでもある、セッションホストさんたちにとってははるか手前の技術なんですよね。

その場所で足りない役割に気づいて、そこを補うことができる、とか、ゲストのレベルに合わせて少し先の課題のヒントを出す、とか

そこまでできるのがプロなんですね…、と。

でそういうことに気づくと、今まで自分の本業の仕事場でそれができてなかったなと反省 に至ります。

それでまた、こうやって日記に書いてみるということをしてみると、別のことにも気づいたりします。

音楽の場所も、ソフトウェアの場所も、ゲストはゲストというだけでもなく。ホストも、またホストというだけでもなく。

人間が集まって、頭を使って、活動している。

私にとってライブハウスだとか、そういった場所で音楽遊びをする目的は、楽器演奏という知的な遊びを上手に楽しんでいる人たちに混じって、いっしょに遊んでいただきつつ、いっしょに遊べるヤツだなと思っていただきたいということ。

なんですな。結局。言語化してみると、自分がモヤモヤ、ウジウジしていたことが少し整理できたような、気分になります。

気づいたら次、実践しなきゃですね。

ライブハウスに遊びに伺っても自分が満たされないのは、私がただ酒飲んでクダ巻いてるだけだからだ。

それは単に酒癖の悪い面倒くさい客でしかない。

そういえば過去、少し仕事が順調で潤っていた時期、オーセンティック・バーでも同じことを学んだような気がします。いわゆるカクテル・バーも、それなんですよ。

自分が心地よくなるために行くんだけど、常連としてもてなして頂きたかったら、お店の人から「いい客」として見てもらうように振る舞う必要があって。例えば泥酔しないとか。例えばパッと飲んでパッと帰るとか。飲み屋の客なんだけど、常連さんって、新しいお客様が来店したのを観察して、おかわりを頼むタイミングを待ったりします。店に入って一杯目って大事だと知ってるから。新しく入ってきたお客様にとっても、それを出そうとしてるお店にとっても大事だから。それとか、自分がどこかに行ったときのお土産をお店に差し入れたりするんですよね。

さて、今度は自分の弾き語りのライブがあるのですが、その場所でどういう風に振る舞えるかな、と考えてみます。

【@music】

次の50件 >>

@GuitarChords

@アコギをペンタトニックのリフで弾く

@ギターでの4thビルド(4度堆積和音)

@サブドミとかドミナントとか

@ダイアトニックコード プラスα

@メロディーが特徴音をよける話

@分数コード

@名前付きのノンダイアトニックコード

@歌詞表現のネタ出し

@黒鍵がつくる音階を考える

@黒鍵を見つけたら 前編

@黒鍵を見つけたら 後編

SESばかりやっていて(俗にITドカタと呼ばれる働き方)、音楽に関するソフトウェア開発があまりできていません。

制作について少しずつ https://web.flat7th.org/ に記載していきます。

2025-12-26

バークリー音大で教授をされている藤田トモさんは、彼の個人レッスンに、すでにだいぶ弾ける生徒さんが入門された場合でも、「クロマチック練習」からレッスンを始めるらしいです。

クロマチック練習というのは、ド→ド♯→レ→レ♯、ド♯→レ→レ♯→ミ、…と半音ずつ異なる音列(クロマチックな音列)を練習するもので、エレキギターの練習メニューの中でも一般的には基本の練習と言われます。なので、なんでクロマチックから?と疑問を持つ方も、少なくないと思います。

でも、その情報を得て、理由がよくわからないまま、自分もクロマチック練習をやり直してみていました。

やり直してみているのですが、2ヶ月くらいやってみて、クロマチック練習の大事さが分かってきました。多分。

不要なバズノイズ/不要なハンマリングノイズが減って、楽器音のシグナル・ノイズ比が、劇的に良くなるのです。

エレキギターって、すごく繊細な楽器で、電気の力でものすごく音量を上げられるのだけど、シグナルノイズ比が悪いと、耳障りで不快なんですよね。上手な方はノイズが少ない。ノイズが少ないと、PA卓のエンジニアさんも安心して音量を出せる、のだと思います。

以下、ワタシ、ドシロウトの、本件ノイズに関する考察です。

右手と左手のほんのわずかなタイミングのズレが、不要なバズ音や不要なハンマリング音の原因になってしまう。

それを防ぐ/減らすために、反復練習で右手と左手のタイミングを合わせていくのが大事、そのためにクロマチック練習が大事みたいなんです。

で、そのタイミングのズレって、もんのすごい短い時間の話である、っぽいです。

DTMで、192分音符 のズレが、ノリというかグルーブ感に影響する、みたいな縮尺の話。

右利き前提で書きます。つまり、左手で指板上の弦を抑え、右手でピックを持って弦を弾く、前提。

それから、すでに鳴っている弦の、1フレット高い音をこれから出そうとしている、前提で書きます。

左手のタイミングには以下があり:

右手のタイミングには以下があり:

左手が遅すぎて、★L1のときに★R1 となると、右手(ピック)によるバズノイズが出る。

左手が速すぎて、★L2のとき、右手が遅すぎて弦に触れてもいないと、不要なハンマリングノイズが出て、その後★R1のとき、右手(ピック)によるバズノイズが出る。

左手の押弦動作に長時間がかかっていると、★L2 で左手(フレット)によるバズノイズが出る。

右手のピッキング動作に長時間がかかっていると、★R1 で右手(ピック)によるバズノイズが出る。

理想的には、左手指が弦に触れ、まだフレットに押さえつけきっておらずミュート状態である、ほんの僅かな隙間時間に、

右手のピックが弦に触れ、引っ張って、弾き、エネルギーが高い状態となり。

その直後に、左手が素早く弦を完全にフレットに押し付けて、実音開始。なのでしょう。

(つまり、ややピチカート気味に実音が始まると、一番ノイズが少ない、のでは、というワタシの主張です)

同じような話が、下がっていく音列のときにもありますが、省略します。

そして、このほんの僅かなタイミングの違いって、

弦高が、1弦12フレットで 1.1mmなのか、1.2mmなのか、1.3mmなのかで変わるくらい、本当に微妙な時間です。

これが、一般的には弦高は高いほうが弾きづらいのに、

上手な人が「弦高は低すぎても弾きづらい」と呟く現象の正体、なのかな、と。

それと、アンプの音量が小音量だったり、(真空管を使っていないなどで)あまり倍音が出ないアンプだったりすると、おそらく認識できません。

これが、練習はちゃんとアンプを使わないと下手になる、の正体なのかな、と。

そんなことを推測しています。どうでしょうか。

推測していますと言うか、自分ごときがアレなんですが、別のギターに持ち替えたら、なんかミャイミャイやかましいな→なんか不要なハンマリングノイズが多いんだな、これって左手が速すぎる時の音だ、そう言えば弦高が低いな、と思って、測ったら実際に低かったんです。で、そうだった、その前に弾いてたギターは、弦高を上げたんだった、と思い出して。

いろいろ考察したことでした。

本当に上手な方は、それでそのギターの状態を察して、タイミングをアジャストするのだと思います。が、自分はまだその段階じゃないです。日によるばらつき、指によるばらつき、フレーズによるばらつきの方が、多い。なので、自分ではなく、ギターの側を調整したのでした。まぁでも自分の側も、(左右のシンクロを)調整するのですけど。

練習、頑張ります。

【@music】

クロマチック練習というのは、ド→ド♯→レ→レ♯、ド♯→レ→レ♯→ミ、…と半音ずつ異なる音列(クロマチックな音列)を練習するもので、エレキギターの練習メニューの中でも一般的には基本の練習と言われます。なので、なんでクロマチックから?と疑問を持つ方も、少なくないと思います。

でも、その情報を得て、理由がよくわからないまま、自分もクロマチック練習をやり直してみていました。

やり直してみているのですが、2ヶ月くらいやってみて、クロマチック練習の大事さが分かってきました。多分。

不要なバズノイズ/不要なハンマリングノイズが減って、楽器音のシグナル・ノイズ比が、劇的に良くなるのです。

エレキギターって、すごく繊細な楽器で、電気の力でものすごく音量を上げられるのだけど、シグナルノイズ比が悪いと、耳障りで不快なんですよね。上手な方はノイズが少ない。ノイズが少ないと、PA卓のエンジニアさんも安心して音量を出せる、のだと思います。

以下、ワタシ、ドシロウトの、本件ノイズに関する考察です。

右手と左手のほんのわずかなタイミングのズレが、不要なバズ音や不要なハンマリング音の原因になってしまう。

それを防ぐ/減らすために、反復練習で右手と左手のタイミングを合わせていくのが大事、そのためにクロマチック練習が大事みたいなんです。

で、そのタイミングのズレって、もんのすごい短い時間の話である、っぽいです。

DTMで、192分音符 のズレが、ノリというかグルーブ感に影響する、みたいな縮尺の話。

右利き前提で書きます。つまり、左手で指板上の弦を抑え、右手でピックを持って弦を弾く、前提。

それから、すでに鳴っている弦の、1フレット高い音をこれから出そうとしている、前提で書きます。

左手のタイミングには以下があり:

- 指が弦に届く前★L1

- 指が弦に触れて、弦がフレットに届く前(ミュート開始)

- 指が弦を押して弦が不完全にフレットに届き(左手によるバズ音が出る状態)★L2

- 弦が完全にフレットに押しつけられた(左手によるバズ音が出ない状態)

右手のタイミングには以下があり:

- ピックが弦に届く前

- ピックが弦に不完全に触れて「右手によるバズ音」が開始★R1

- ピックが弦に完全に触れて「右手によるバズ音」が止む

- ピックが弦を引っ張っている

- ピックが弦から離れた

左手が遅すぎて、★L1のときに★R1 となると、右手(ピック)によるバズノイズが出る。

左手が速すぎて、★L2のとき、右手が遅すぎて弦に触れてもいないと、不要なハンマリングノイズが出て、その後★R1のとき、右手(ピック)によるバズノイズが出る。

左手の押弦動作に長時間がかかっていると、★L2 で左手(フレット)によるバズノイズが出る。

右手のピッキング動作に長時間がかかっていると、★R1 で右手(ピック)によるバズノイズが出る。

理想的には、左手指が弦に触れ、まだフレットに押さえつけきっておらずミュート状態である、ほんの僅かな隙間時間に、

右手のピックが弦に触れ、引っ張って、弾き、エネルギーが高い状態となり。

その直後に、左手が素早く弦を完全にフレットに押し付けて、実音開始。なのでしょう。

(つまり、ややピチカート気味に実音が始まると、一番ノイズが少ない、のでは、というワタシの主張です)

同じような話が、下がっていく音列のときにもありますが、省略します。

そして、このほんの僅かなタイミングの違いって、

弦高が、1弦12フレットで 1.1mmなのか、1.2mmなのか、1.3mmなのかで変わるくらい、本当に微妙な時間です。

これが、一般的には弦高は高いほうが弾きづらいのに、

上手な人が「弦高は低すぎても弾きづらい」と呟く現象の正体、なのかな、と。

それと、アンプの音量が小音量だったり、(真空管を使っていないなどで)あまり倍音が出ないアンプだったりすると、おそらく認識できません。

これが、練習はちゃんとアンプを使わないと下手になる、の正体なのかな、と。

そんなことを推測しています。どうでしょうか。

推測していますと言うか、自分ごときがアレなんですが、別のギターに持ち替えたら、なんかミャイミャイやかましいな→なんか不要なハンマリングノイズが多いんだな、これって左手が速すぎる時の音だ、そう言えば弦高が低いな、と思って、測ったら実際に低かったんです。で、そうだった、その前に弾いてたギターは、弦高を上げたんだった、と思い出して。

いろいろ考察したことでした。

本当に上手な方は、それでそのギターの状態を察して、タイミングをアジャストするのだと思います。が、自分はまだその段階じゃないです。日によるばらつき、指によるばらつき、フレーズによるばらつきの方が、多い。なので、自分ではなく、ギターの側を調整したのでした。まぁでも自分の側も、(左右のシンクロを)調整するのですけど。

練習、頑張ります。

【@music】

real name: music/20251226

2025-08-28

この数カ月「将棋」をちょっと趣味でやっています。

アプリ「ぴよ将棋」によると、私は今アマチュア5級くらいかも。

で

界隈に、とても魅力的な個性をお持ちの方、がたくさんおられるのです。

その界隈の用語で、藤森さんというプロ棋士が動画で繰り出す独特な言い回し、言葉づかいが、面白いんですwww

「おっと、ガワの人間か〜?」→「こちら[側]の人間」=将棋に関して何らかの過去経緯を持っている方

とか。

で、です。

ギターとかピアノとか、音楽「界隈」も、「ガワの人間」って、たくさんいると思います。

楽器の演奏だけでなく、作詞も作曲も。

(ちょっと蛇足ですけど計算機科学にも、「在野の研究者」というか「ガワの人間」はたくさんいます。)

その、「ガワの人間」が、ときどきスパークのような輝きを放つ言葉を、

ツイッターやらYoutubeやらで呟いたりしてるのが、私ら一般人にも見えるわけです。

それがね、すごく「尊い」んですよ…w

時代性について論難される方もおられますけど、面白い時代だと、思いますぜ。

【@music】

アプリ「ぴよ将棋」によると、私は今アマチュア5級くらいかも。

で

界隈に、とても魅力的な個性をお持ちの方、がたくさんおられるのです。

- Youtubeで解説動画をよく出されているプロ棋士、とか

- お顔が美しくて、でも攻め気風が激しい女性プロ棋士、とか

- 大学生時に学生チャンピオンを何度も経験され書籍も出版、Youtubeで活躍されている方、とか

- あるいは、プロ棋士の登竜門とされる「奨励会」に所属されていた過去を持つ方、とか

その界隈の用語で、藤森さんというプロ棋士が動画で繰り出す独特な言い回し、言葉づかいが、面白いんですwww

「おっと、ガワの人間か〜?」→「こちら[側]の人間」=将棋に関して何らかの過去経緯を持っている方

とか。

で、です。

ギターとかピアノとか、音楽「界隈」も、「ガワの人間」って、たくさんいると思います。

楽器の演奏だけでなく、作詞も作曲も。

- 実家がピアノの教室を経営されていて、自分も音大を卒業し、コンクールにも出てたけど今は…とか。

- あるとき突発性難聴を発症して、今は一切のライブ活動を控えている…とか。

- 某、神格化されたアーティスト(笑)のゴースト経験者…とか。

(ちょっと蛇足ですけど計算機科学にも、「在野の研究者」というか「ガワの人間」はたくさんいます。)

その、「ガワの人間」が、ときどきスパークのような輝きを放つ言葉を、

ツイッターやらYoutubeやらで呟いたりしてるのが、私ら一般人にも見えるわけです。

それがね、すごく「尊い」んですよ…w

時代性について論難される方もおられますけど、面白い時代だと、思いますぜ。

【@music】

real name: music/20250828

2025-06-23

私は頻繁にギター弦を替えるのが好きではありません。

「1/100ガンダ■のふとももって動かなかった」じゃないですか。ギター弦のサドルに乗ってる部分は、アレみたいに、関節じゃなくて剛体が連続してるんですよね。

そこが振動の「節」になるっていう仮説がそもそも怪しいと思ってまして。

たぶん、ただの剛体である針金の一部が半分自由になってる箇所で周辺を何度も動かされて、金属疲労していく。

その物性がどんどん変化していくから、計算を単純化したときに振動の「節」とみなせるポイントが、どんどんずれていく。

新しい弦は、チューニングニュアンスがどんどん変わるから好きじゃないのです。

音色がキラキラかデッドかとかは、自分には、二の次、三の次なのです。

[プラモ狂四郎] [コミックボンボン]

【@music】

「1/100ガンダ■のふとももって動かなかった」じゃないですか。ギター弦のサドルに乗ってる部分は、アレみたいに、関節じゃなくて剛体が連続してるんですよね。

そこが振動の「節」になるっていう仮説がそもそも怪しいと思ってまして。

たぶん、ただの剛体である針金の一部が半分自由になってる箇所で周辺を何度も動かされて、金属疲労していく。

その物性がどんどん変化していくから、計算を単純化したときに振動の「節」とみなせるポイントが、どんどんずれていく。

新しい弦は、チューニングニュアンスがどんどん変わるから好きじゃないのです。

音色がキラキラかデッドかとかは、自分には、二の次、三の次なのです。

[プラモ狂四郎] [コミックボンボン]

【@music】

real name: music/20250623

2025-06-11

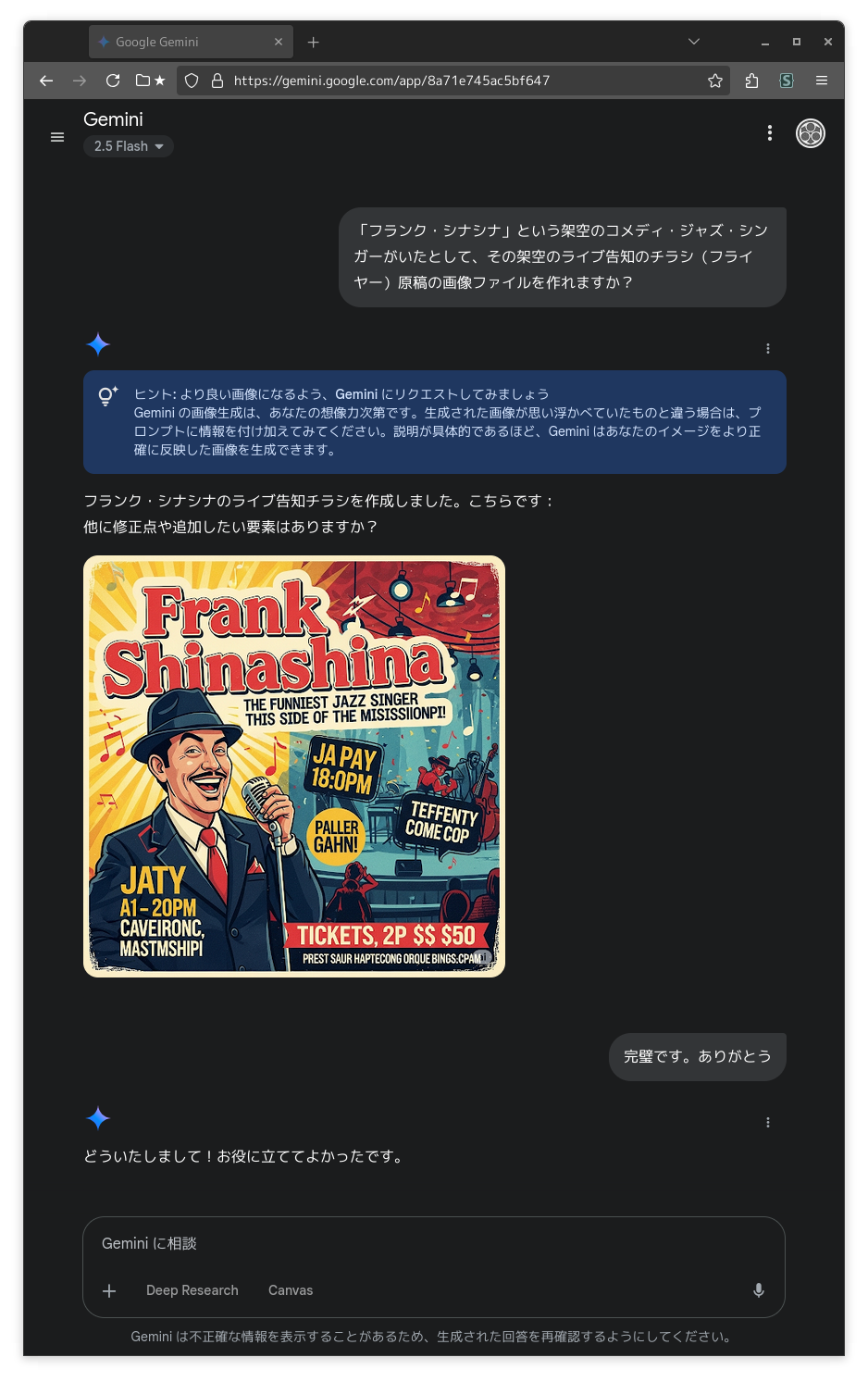

フライヤー画像って、もうAIサービスに作成依頼すればいいんだ!すげぇ!

何を言ってるのかわからない謎の言語とか、「いかにも嘘くさい感じ」まで含めて、欲しかったものを作ってくれました。

...

昔ね、ネットで少し話題になった話で、…それはAIとかの話題では全然ないのですが、おそらく美術職の方であろう投稿者さんが、ディレクターさんもしくは上司の方から

「鳥獣戯画がスーツ着て就職活動してるみたいなかんじ」

と指示されて、こんなのを描きました、として画像添付している投稿がありました。どこかのブログだったか、ツイッターだったか、もう覚えてません。

その画像がなんだか指示通りどころか完璧で、キャラクターたちの可愛らしさと頑張ってる感じが伝わって、美術のタッチがまさに鳥獣戯画で、すげぇ!と思った、という出来事がありまして。

そのときの感動をちょっと思い出しました。

【@music】

何を言ってるのかわからない謎の言語とか、「いかにも嘘くさい感じ」まで含めて、欲しかったものを作ってくれました。

...

昔ね、ネットで少し話題になった話で、…それはAIとかの話題では全然ないのですが、おそらく美術職の方であろう投稿者さんが、ディレクターさんもしくは上司の方から

「鳥獣戯画がスーツ着て就職活動してるみたいなかんじ」

と指示されて、こんなのを描きました、として画像添付している投稿がありました。どこかのブログだったか、ツイッターだったか、もう覚えてません。

その画像がなんだか指示通りどころか完璧で、キャラクターたちの可愛らしさと頑張ってる感じが伝わって、美術のタッチがまさに鳥獣戯画で、すげぇ!と思った、という出来事がありまして。

そのときの感動をちょっと思い出しました。

【@music】

real name: music/20250611

2025-05-03

改めて、楽器遊びの目的に気づいた件

音楽のセッションイベントというのは、客は遊びに行くわけですが、当然ホストのミュージシャンの皆さんは仕事の意識でやっておられるわけです。当たり前と気づけば当たり前なのですが、結局はそこで学べることは、遊びだけじゃなく本業の勉強にもなる、と思ったことでした。

先日、懲りずにセッションの場所にまたお邪魔して、遊ばせていただきました。というか勉強をさせて頂きに伺いました。

自分はレベルが低くて、いわゆる鬼ごっこの「マメ」みたいな役割で、参加させて頂いている「気分になっている」ようなものなのですが、他の方や、ホストの方が何をやっているのかをよく見て、勉強したいのです。つまりホストさんや他の先輩方は自分にとっては音楽の先生なんです。

ホストさんたちは本当に包容力がすごい。

例えば一つの…小さな例なんですが。

ホストのギタリストさん(先生)がマルチエフェクターで空間系の音色に切り替えて長い音を演奏されたのが、すごく効果的に思えた瞬間があり。

あとでお話を伺ったのです。

休憩時間にもエフェクターの話題になったりしましたが、やっぱりマルチを持参して空間系の音が出せるとすごく効果的ですね、とかそんな。

そうしたら先生ポツリと「今日はキーボードがいないですからね」と。おおお、そうか。

その日はホストにもゲストにもキーボードさんがいなくて、ドラム・ベース・ギターのホストさんに対し客はギターが3人ベースが1人。

すると全部でギター4人ですから、ひとりが抜けてもギター3人とか、そんな状況になるわけです。

なるほど、この状況では、「キーボード」を模擬するのが有効なのか。

エフェクトとしてコーラスなど空間系を効かせた音で、「白玉音符」演奏に近い音を出せば、他のギターさんを包める。

もしかしたら多分コンプレッサーなどもかけて減衰具合をゆるやかにしてるかもですね。

勉強になります。

もっとよく観察していると、ホストさんは客(ゲストとして入る人)のレベルもしっかり観察されていて、

上手な方には、その方の「少し先」の事をできるように、少し難しいことをできる空間を、パッと開けてくれていたりしてます。

アドリブ演奏の小節数を半分にしていくアレ、とか。

でもその空間にハマることをできるかどうかは、またその、私より上手な先輩方にとってはチャレンジだったりするのでしょう。

全部は書ききれないですが他のいろいろもあって、関心してばかりでした。

なんとなく整理すると

- その場所のコンセプトというか、大きな「何をする場所なのか」を把握されていて(当然といえば当然なのですが、これがまた深い…)

- 気を配り、その場所で「足りない役割」に気づき、それに対し自分ができることを考えて、やる。

でこれらの「気づき」が、自分の場合、本業の仕事の勉強にもなっています。

ギターでコード弾きをするだのアドリブソロを弾く、とか、

あるソフトウェア構成上でプログラミング言語を使ってソースコードを完成させる、とか、

そういう技術は、基礎で。

プロミュージシャンでもある、セッションホストさんたちにとってははるか手前の技術なんですよね。

その場所で足りない役割に気づいて、そこを補うことができる、とか、ゲストのレベルに合わせて少し先の課題のヒントを出す、とか

そこまでできるのがプロなんですね…、と。

でそういうことに気づくと、今まで自分の本業の仕事場でそれができてなかったなと反省 に至ります。

それでまた、こうやって日記に書いてみるということをしてみると、別のことにも気づいたりします。

音楽の場所も、ソフトウェアの場所も、ゲストはゲストというだけでもなく。ホストも、またホストというだけでもなく。

人間が集まって、頭を使って、活動している。

私にとってライブハウスだとか、そういった場所で音楽遊びをする目的は、楽器演奏という知的な遊びを上手に楽しんでいる人たちに混じって、いっしょに遊んでいただきつつ、いっしょに遊べるヤツだなと思っていただきたいということ。

なんですな。結局。言語化してみると、自分がモヤモヤ、ウジウジしていたことが少し整理できたような、気分になります。

気づいたら次、実践しなきゃですね。

ライブハウスに遊びに伺っても自分が満たされないのは、私がただ酒飲んでクダ巻いてるだけだからだ。

それは単に酒癖の悪い面倒くさい客でしかない。

そういえば過去、少し仕事が順調で潤っていた時期、オーセンティック・バーでも同じことを学んだような気がします。いわゆるカクテル・バーも、それなんですよ。

自分が心地よくなるために行くんだけど、常連としてもてなして頂きたかったら、お店の人から「いい客」として見てもらうように振る舞う必要があって。例えば泥酔しないとか。例えばパッと飲んでパッと帰るとか。飲み屋の客なんだけど、常連さんって、新しいお客様が来店したのを観察して、おかわりを頼むタイミングを待ったりします。店に入って一杯目って大事だと知ってるから。新しく入ってきたお客様にとっても、それを出そうとしてるお店にとっても大事だから。それとか、自分がどこかに行ったときのお土産をお店に差し入れたりするんですよね。

さて、今度は自分の弾き語りのライブがあるのですが、その場所でどういう風に振る舞えるかな、と考えてみます。

【@music】

real name: music/20250503

2025-02-17

以前、

『「ライブ告知で他の演者さまのお名前を"文字データで"書くのを控えよう」と思うようになりました』

という話を書きました。

→music/20240528

なんで?と言うと詳しくは上記日記が文字通りなのですが、

『将来的に、書かれた側の方が「削除して欲しい」と思うかもしれなくて、そのときその方と自分が連絡可能な状態とは限らないから』です。

もちろん、お店のWebページなりお店のエントリーで告知するのは大賛成です。

この中で、

「今のところ、文字データではなく、画像はアリかなと思います…」

とか書いていた件で

本日、facebook のライブ告知画像の中身が文字起こしされていることを確認しました。

本日って2025-02-17ですが、いつからそうなっていたのかはわかりません。

…

と、言うことはですよ。

もし私が 「フランク・シナシナ ギンギン大行進」 とかそういう、不謹慎な名前でひとりバンドとしてライブ活動をしたとします。

後で、やっぱり良くないな、やめよう、とか思って 活動の痕跡を消そうと思っても、

どこかのフライヤー画像にその活動名が入っていたら、それはもう文字になっている。

文字になっているなら、検索エンジンがクロールできている。

検索エンジンがクロールできているなら、全世界から検索で探し出されて、

誰かから糾弾されるかもしれません。

もう時代的に「画像なら良いか」は、ないようです。

今の時代、ライブ告知をどうするのが良いのか。また少し悩んでみます。

さしあたり、ライブ告知で対バンの方のお名前は、文字だけでなく画像でも、自分のエントリーには書かないようにして、お店のページをリンクする方針にしようかな、どうしようかな、です。

どう思われますか。今度ライブハウス等でお会いした際、対面でご意見をうかがえると嬉しいです。ネット上では意見交換はやめておきましょう。

【@music】

『「ライブ告知で他の演者さまのお名前を"文字データで"書くのを控えよう」と思うようになりました』

という話を書きました。

→music/20240528

なんで?と言うと詳しくは上記日記が文字通りなのですが、

『将来的に、書かれた側の方が「削除して欲しい」と思うかもしれなくて、そのときその方と自分が連絡可能な状態とは限らないから』です。

もちろん、お店のWebページなりお店のエントリーで告知するのは大賛成です。

この中で、

「今のところ、文字データではなく、画像はアリかなと思います…」

とか書いていた件で

本日、facebook のライブ告知画像の中身が文字起こしされていることを確認しました。

本日って2025-02-17ですが、いつからそうなっていたのかはわかりません。

…

と、言うことはですよ。

もし私が 「フランク・シナシナ ギンギン大行進」 とかそういう、不謹慎な名前でひとりバンドとしてライブ活動をしたとします。

後で、やっぱり良くないな、やめよう、とか思って 活動の痕跡を消そうと思っても、

どこかのフライヤー画像にその活動名が入っていたら、それはもう文字になっている。

文字になっているなら、検索エンジンがクロールできている。

検索エンジンがクロールできているなら、全世界から検索で探し出されて、

誰かから糾弾されるかもしれません。

もう時代的に「画像なら良いか」は、ないようです。

今の時代、ライブ告知をどうするのが良いのか。また少し悩んでみます。

さしあたり、ライブ告知で対バンの方のお名前は、文字だけでなく画像でも、自分のエントリーには書かないようにして、お店のページをリンクする方針にしようかな、どうしようかな、です。

どう思われますか。今度ライブハウス等でお会いした際、対面でご意見をうかがえると嬉しいです。ネット上では意見交換はやめておきましょう。

【@music】

real name: music/20250217

2024-08-19

いい歳ですが、新しいこと、やってます。

いままで挫折しまくっていた「セッションイベントに参加する」ということに、挑戦しています。ソウルとかR&B系。

難しいけど、とても楽しいし勉強になります。ホストさんや他の参加者さんにはご迷惑をおかけしていると思っていますが、

そこはもう、技術に関しては厚かましく、大目に見ていただくしかないです。

挨拶はきちんとするなど振る舞いには気をつけようとしていますけど。

だって弾き語りだって、最初はひどかったじゃないですか…。

というのと、自分の認識として「セッション系」でひとくくりにしていて良くなかったなと思い知りました。

ブルース、ジャズ、ソウル/R&B、で違っていて。

実は過去に

ボサノバが好きな訳ではないのにボサノバ曲を課題曲として練習して「そのリズムはボサノバじゃない」と指導を受けたり。

ブルースが好きな訳ではないのにブルースを練習すること、

ジャズが好きな訳ではないのにジャズを練習すること、

苦痛でした。

実は自分は自分のことをASD気質だと思っています。

好きなものと好きじゃないものの境界が 細かくて、他人から見るとおそらく うぜぇひと、なのでしょう。

それはそれ、で自分が好きなリズムはソウル/R&B/ネオソウル 系である、ことを確信しました。難しい音楽ですけどね。

本命ではない音楽の細かいニュアンスで「そうじゃない」と指摘されるのはなかなかに苦痛なんですよ。

でもソウル系のニュアンスは追求したい、届かないことが悔しい、細かく指摘されると勉強になって嬉しい。

まぁ面倒くさいひとです。

【@music】

いままで挫折しまくっていた「セッションイベントに参加する」ということに、挑戦しています。ソウルとかR&B系。

難しいけど、とても楽しいし勉強になります。ホストさんや他の参加者さんにはご迷惑をおかけしていると思っていますが、

そこはもう、技術に関しては厚かましく、大目に見ていただくしかないです。

挨拶はきちんとするなど振る舞いには気をつけようとしていますけど。

だって弾き語りだって、最初はひどかったじゃないですか…。

というのと、自分の認識として「セッション系」でひとくくりにしていて良くなかったなと思い知りました。

ブルース、ジャズ、ソウル/R&B、で違っていて。

実は過去に

ボサノバが好きな訳ではないのにボサノバ曲を課題曲として練習して「そのリズムはボサノバじゃない」と指導を受けたり。

ブルースが好きな訳ではないのにブルースを練習すること、

ジャズが好きな訳ではないのにジャズを練習すること、

苦痛でした。

実は自分は自分のことをASD気質だと思っています。

好きなものと好きじゃないものの境界が 細かくて、他人から見るとおそらく うぜぇひと、なのでしょう。

それはそれ、で自分が好きなリズムはソウル/R&B/ネオソウル 系である、ことを確信しました。難しい音楽ですけどね。

本命ではない音楽の細かいニュアンスで「そうじゃない」と指摘されるのはなかなかに苦痛なんですよ。

でもソウル系のニュアンスは追求したい、届かないことが悔しい、細かく指摘されると勉強になって嬉しい。

まぁ面倒くさいひとです。

【@music】

real name: music/20240819

2024-08-09

以前、「フランク・シナシナ」というステージ名でジャズスタンダードをレパートリーとするアマチュア音楽活動をやったら楽しいかな、と考え、でもネットで検索したらすでに他の方がそのネタでたくさんコンテンツを出されていたので、諦めた、という事がありました

で時は過ぎ

Mr.335ことラリー・カールトン師匠と、日本のネットサブカルに敬意を表して「Mr.334」というキャラクターでセミアコを弾く、というネタを思いつき

誰かやってるだろうと思ったけど意外にも検索で出てきませんね。もしやイケルのでは?

でも考えたら、それをやって「痛く」ならないためには、一流のスタジオミュージシャン並の演奏能力(スティーリー・ダンから録音仕事で声がかかるくらい)と、阪神タイガースのネタを扱える(そして愛があると思ってもらえるだけの)造詣が必要

難しいッスね。そんなにギターも弾けんし阪神も知らない

【@music】

で時は過ぎ

Mr.335ことラリー・カールトン師匠と、日本のネットサブカルに敬意を表して「Mr.334」というキャラクターでセミアコを弾く、というネタを思いつき

誰かやってるだろうと思ったけど意外にも検索で出てきませんね。もしやイケルのでは?

でも考えたら、それをやって「痛く」ならないためには、一流のスタジオミュージシャン並の演奏能力(スティーリー・ダンから録音仕事で声がかかるくらい)と、阪神タイガースのネタを扱える(そして愛があると思ってもらえるだけの)造詣が必要

難しいッスね。そんなにギターも弾けんし阪神も知らない

【@music】

real name: music/20240809

2024-08-07

駄文です。

いま2024年8月。ニコニコ動画がサイバー攻撃から復活したので、安酒を飲みながら「ひとりインターネット老人会」をしてました。

「塊魂」の音楽とか、「もじぴったん」の音楽とか、大音量で聴いてました。

で、その流れである曲を思い出して、改めて聴いて、いい曲だな、としみじみ。

世間ではギターのオクターブ奏法と言えばウェス・モンゴメリーさん、と言うかもしれない。

でも自分にとっては、これ。なんですよね。

Tobal No.1 "Your Name Is..."

https://www.youtube.com/watch?v=OEn1vASaKIQ

当時、私は20歳代。まだ京都に住んでいて、大学卒業後に音楽の専門学校に入学したりして、モラトリアム期でした。

リットーミュージックのキーボードマガジン、のCDレビューを読み、

「新しい音楽は、ゲームのサウンドトラックから始まる」とかって大絶賛されてたのを読んで、

あわててゲームソフトを買い、ゲームを遊ぶのもそこそこに、ずっと音楽を聴いてました。

なんでもキャラクターデザインに、ドラゴンボールとかドラゴンクエストの鳥山明さんが関わったとかで、

世間的にはそっちで有名なソフトだったみたいです。

当時、アルバイトを2つ掛け持ちしながら音楽の勉強をしていた自分は、無理がたたって体調を壊し、

1週間ほど入院したのでした。こんな状態ではいかん、と一念発起し、プログラミングで仕事を得ようといろいろと

画策し、その Tobal No.1 というゲームを作ったソフトハウスに、なんとかアルバイトで潜り込んだのでした。

でも当時はC言語プログラミングとか、人間としての振る舞い(社会性)とか、いろいろ実力が足りなくて4ヶ月でクビになった(アハハ

その後、悔しくて超、超、超、勉強しました。C言語と、世渡り、弱肉強食を。

実は自分は、あの当時の経験が元で「いじめられた子がいじめっ子になる、みたいな30代」を過ごしてしまった気がして、

それはそれで反省していますが、それはそれで。

その後いろいろとたどって、件の曲のギターは 畑ひろし さん https://www.youtube.com/@hatagtr

という方だったらしい、ところまでは調べました。現在 畑さんは大阪を拠点に音楽活動されている模様。

当時スクウェア系の音楽チームで仕事をされていた 光田康典さん という方、このサウンドトラックCDにも主体的に参加されていた方のようなのですが、

そのお名前を、最近とある映像作品(アニメ ダンジョン飯)でお見かけして おおーってなったりしてました。

そして今ニコニコが復活して、過去に作成した「マイリスト」のいろんな動画を見て。

あの当時から、もう、25年だなー、と、またしみじみ。

オチはありません。ワハハ。

【@music】

いま2024年8月。ニコニコ動画がサイバー攻撃から復活したので、安酒を飲みながら「ひとりインターネット老人会」をしてました。

「塊魂」の音楽とか、「もじぴったん」の音楽とか、大音量で聴いてました。

で、その流れである曲を思い出して、改めて聴いて、いい曲だな、としみじみ。

世間ではギターのオクターブ奏法と言えばウェス・モンゴメリーさん、と言うかもしれない。

でも自分にとっては、これ。なんですよね。

Tobal No.1 "Your Name Is..."

https://www.youtube.com/watch?v=OEn1vASaKIQ

当時、私は20歳代。まだ京都に住んでいて、大学卒業後に音楽の専門学校に入学したりして、モラトリアム期でした。

リットーミュージックのキーボードマガジン、のCDレビューを読み、

「新しい音楽は、ゲームのサウンドトラックから始まる」とかって大絶賛されてたのを読んで、

あわててゲームソフトを買い、ゲームを遊ぶのもそこそこに、ずっと音楽を聴いてました。

なんでもキャラクターデザインに、ドラゴンボールとかドラゴンクエストの鳥山明さんが関わったとかで、

世間的にはそっちで有名なソフトだったみたいです。

当時、アルバイトを2つ掛け持ちしながら音楽の勉強をしていた自分は、無理がたたって体調を壊し、

1週間ほど入院したのでした。こんな状態ではいかん、と一念発起し、プログラミングで仕事を得ようといろいろと

画策し、その Tobal No.1 というゲームを作ったソフトハウスに、なんとかアルバイトで潜り込んだのでした。

でも当時はC言語プログラミングとか、人間としての振る舞い(社会性)とか、いろいろ実力が足りなくて4ヶ月でクビになった(アハハ

その後、悔しくて超、超、超、勉強しました。C言語と、世渡り、弱肉強食を。

実は自分は、あの当時の経験が元で「いじめられた子がいじめっ子になる、みたいな30代」を過ごしてしまった気がして、

それはそれで反省していますが、それはそれで。

その後いろいろとたどって、件の曲のギターは 畑ひろし さん https://www.youtube.com/@hatagtr

という方だったらしい、ところまでは調べました。現在 畑さんは大阪を拠点に音楽活動されている模様。

当時スクウェア系の音楽チームで仕事をされていた 光田康典さん という方、このサウンドトラックCDにも主体的に参加されていた方のようなのですが、

そのお名前を、最近とある映像作品(アニメ ダンジョン飯)でお見かけして おおーってなったりしてました。

そして今ニコニコが復活して、過去に作成した「マイリスト」のいろんな動画を見て。

あの当時から、もう、25年だなー、と、またしみじみ。

オチはありません。ワハハ。

【@music】

real name: music/20240807

2024-06-26

ギターのオクターブ調整の話。極意を見つけたかも。

(→ と、思ったけど、だめだ。このやり方、違うと思う。後ろに追記。)

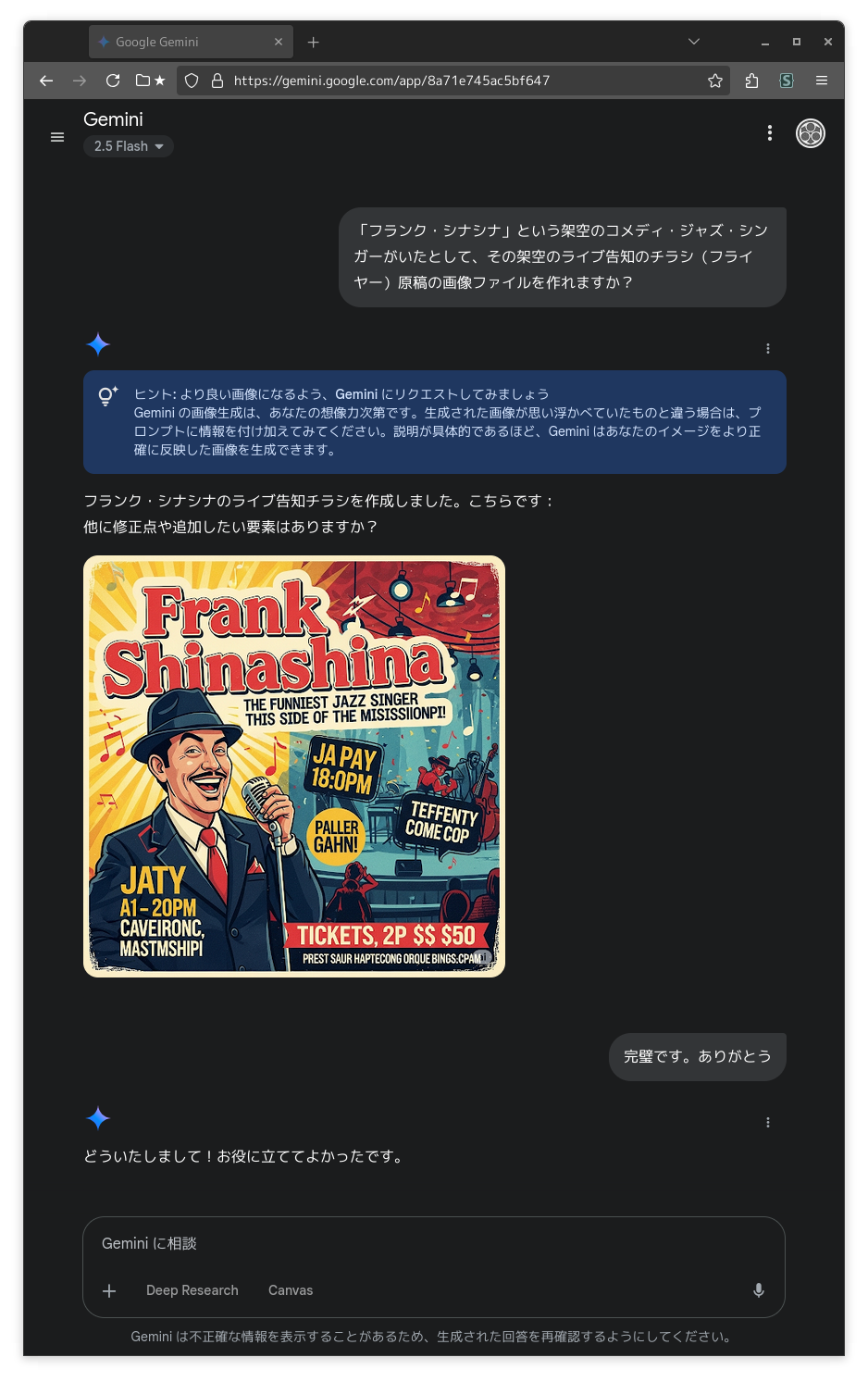

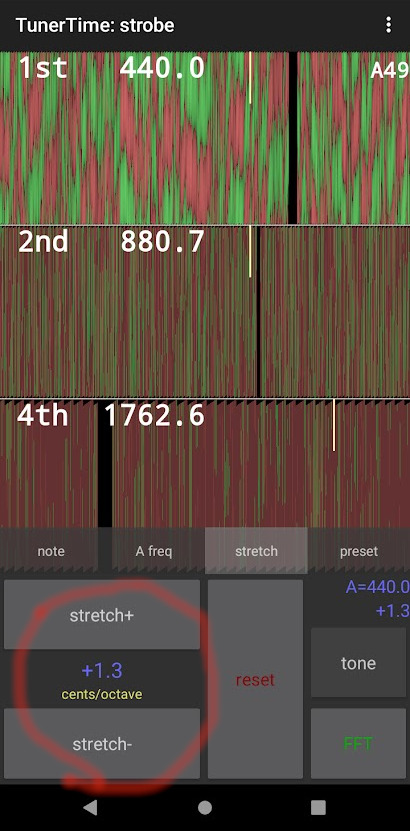

オクターブ調整に使うチューナーは、Androidアプリの Tuner Time というものを使います。

リンクを貼っておきます。

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.galexander.tunertime

これは干渉縞で音が高いか低いかを表示するものらしく、でも説明が一切なくて使い方が若干難しいですが…

streach という設定項目があるので、これを 1.3 に設定するのです。

Tuner Time の使い方や、上記以上のオクターブ調整の手順説明は割愛します。

日々のチューニングにもポリシーが必要です。

日々のチューニングでは、1oct+5度の音を純正律に近く、つまり若干ストレッチにチューニングします。

チューニングの手順ですが

「1弦2弦を基準周波数に合わせ、下に下に、ストレッチ気味に合わせていきます。」

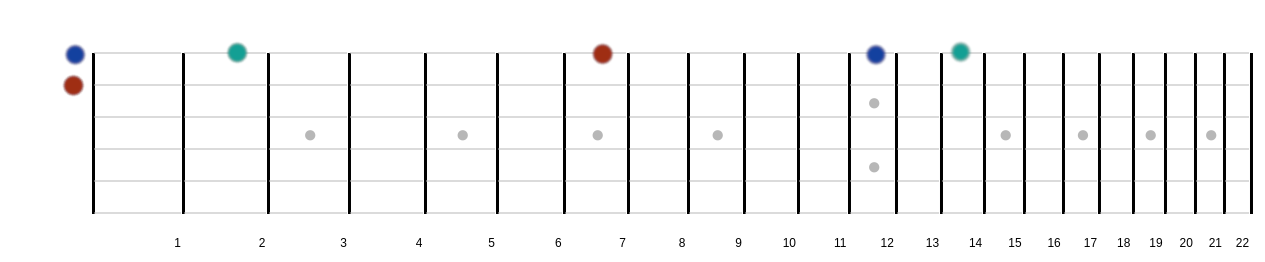

自分は「ギターの標準チューニングより全音下げ」を生涯使うと選択したので… 1弦7フレットがA4(440hz)、2弦開放がA3(220-α hz)、です。

まずここで、合わせたい基準周波数(439,440,441,442など)におよそ合わせます。

次に、2弦開放と同時に、

1弦の、開放(4度)、2フレット(5度)、7フレ(1oct)、12フレ(1oct+4度)、14フレ(1oct+5度)、を弾いて、

うねりの度合いを感じます。一番大事なのは 14フレ(1oct+5度) です。

そして2本の弦の差を広げるのか、狭めるのかを判断しますが…

押さえている弦、つまり1弦の12フレットや14フレットの音を微妙にチョーキングして、その時にうねりが減るのか、増えるのかを参考にします。

チョーキングすると微妙に音程が上がります。

うねりが消えるのは「純正律」の音であることに注意が必要です。2弦の開放に対し1弦で4度と5度を鳴らしたとき、その両方のうねりが同時に消えることは、ギターが平均律楽器ならばありえないはずです。

平均律と純正律 ... については割愛しますが

基準とする音に対し、低い方から並べると以下です

そこで4度と5度でどちらがよりうねるか、を参考にします。

4度と5度で比べた時に

このとき、「4度よりは、5度の方がうねりが少なくて、ほどほどに良い感じの状態」を目指します。

つまり、4度純正の理論値≒(500-1.96)セントではなく、5度純正の理論値≒(700+1.96)セントに、(自分のギターの1oct+5度 ≒ 1900+微小値 セントを) なるべく合わせます。

1弦と2弦の開き具合を合わせたら、だんだん下の弦を合わせて行きます。

当然、2弦と3弦を合わせるときは1フレットずれます。

3弦開放と、

2弦の、1フレット(4度)、3フレット(5度)、8フレ(1oct)、13フレ(1oct+4度)、15フレ(1oct+5度)、を弾いて、

うねりの度合いを感じます。一番大事なのは 15フレ(1oct+5度) です。

4弦からも同じように合わせるのですが、異弦同音を押さえた音が同じ音に聴こえることや、スケール弾きしたときに音階があっているように聴こえることを優先します。

すると一般的なギター用チューナーでは「あなたのギターの低音弦はチューニングが低いよ」という表示になると思います。

すべての弦を合わせたら、また1弦が基準周波数に合っているかからチェック。全弦を合わせる。数回繰り返します。

耳に馴染んでいるいくつかのコードを弾き、微調整して、

終わりです。

2024-06-29

違うな。このやり方、だめだ。(笑

あるギターではこれで大丈夫と思ったけど、別のギターに同じ手順で調整をやり直したら、合わなくなってしまいました。

上に書いた手順ではなくて…

なんか、

「そのギターの」「その弦ごとに」固有の「倍音が上ずるセント数」があって…

その上ずりのセント数に、チューナーのストレッチ設定を合わせた上で、

12フレット押弦と12フレットハーモニクスが合うように、オクターブ調整のネジを回してサドル位置を設定する

と、【ある1音に含まれる倍音が整って】なのか、なんだか「チューニングが合いやすいギターになる」気がしました。

つまりチューニングが合いにくい原因は、上ずった倍音と、フレット音痴による上ずりが合っていないから、か?

でも、「倍音の謎の上ずり」ってなぜ起きる?

もし「倍音の謎の上ずり」がサドル位置の不正で起きるのだとしたら、

サドル位置を変えたらまた上ずりも変わって作業が無限ループになるのでは…

あるいは、それでも少しづつ収束する?

うーん。まだ研究が必要です…

2025-02-26

ピッチの件、追記です。

ブリッジの、弦ごとの高さが、指板&フレットのカーブとあっていなかったようです。

チューン-O-マチックのブリッジで、ブリッジ位置を前後移動してオクターブ調整していたわけですが、結局は「なんとなくフレット位置の高低でのひらきが、狭すぎるな、広すぎるな」など「なんとなく」で合わせたほうが、うまく合うようになる。おかしい。おかしい。なぜだ。と、悩んでおりました。

以前は弦の太さを時々変えて、ああでもない、こうでもないと考えていましたが、ここ1年くらいかな? 弦のブランドとゲージがで同じで、一定でした。1本だけでなく複数のギターで同じでした。それにもかかわらず、ギターごとにブリッジのオクターブ調整の「ならび」が全然違うならび形状になるのはおかしいな、と思っていたのです。

ところが先日ふと

弦高を1弦から6弦まで弦1本ずつ調べたら、奇妙な「ばらつき」があることに気づきました。

つまり、指板やフレットの曲率と、ブリッジの曲率に誤差がかなりあったみたいです。

そしてギターごとにこのばらつきが、全然違う。あるギターは2弦と5弦がやたらと低い。別のギターはまた別。

これを、ナットファイルという、シックネスゲージと金工ヤスリが合わさったような工具があるのですが、これでブリッジの溝を削って調整したところ…

オクターブ調整でのブリッジの前後位置の各弦の「ならび」が、まぁまぁ自然な感じになってきました。

ということで、ギターごとにブリッジ位置の「ならび」がバラバラになるのは、高さがバラバラだったから、かな、と。

考えています。

【@music】

(→ と、思ったけど、だめだ。このやり方、違うと思う。後ろに追記。)

サドルのオクターブ調整

- チューナーの基本設定で

- 1オクターブあたり1.3セントのストレッチ に設定する

- 高音弦側3本は基本通り

- 12フレットハーモニクスと12フレット押弦を合わせる

- (つまり 開放音と12フレット実音とでは1.3セントのストレッチにする)

- 低音弦側3本はもっとストレッチになるのだが

- フレットを押さえた実音で

- 異弦同音が同じ音に聴こえるように調整する

- (つまり 開放音と12フレット実音とでは1.3セント を超える ストレッチにする)

オクターブ調整に使うチューナーは、Androidアプリの Tuner Time というものを使います。

リンクを貼っておきます。

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.galexander.tunertime

これは干渉縞で音が高いか低いかを表示するものらしく、でも説明が一切なくて使い方が若干難しいですが…

streach という設定項目があるので、これを 1.3 に設定するのです。

Tuner Time の使い方や、上記以上のオクターブ調整の手順説明は割愛します。

日々のチューニングにもポリシーが必要です。

日々のチューニングでは、1oct+5度の音を純正律に近く、つまり若干ストレッチにチューニングします。

日々のチューニング

チューニングの手順ですが

「1弦2弦を基準周波数に合わせ、下に下に、ストレッチ気味に合わせていきます。」

自分は「ギターの標準チューニングより全音下げ」を生涯使うと選択したので… 1弦7フレットがA4(440hz)、2弦開放がA3(220-α hz)、です。

まずここで、合わせたい基準周波数(439,440,441,442など)におよそ合わせます。

次に、2弦開放と同時に、

1弦の、開放(4度)、2フレット(5度)、7フレ(1oct)、12フレ(1oct+4度)、14フレ(1oct+5度)、を弾いて、

うねりの度合いを感じます。一番大事なのは 14フレ(1oct+5度) です。

そして2本の弦の差を広げるのか、狭めるのかを判断しますが…

押さえている弦、つまり1弦の12フレットや14フレットの音を微妙にチョーキングして、その時にうねりが減るのか、増えるのかを参考にします。

チョーキングすると微妙に音程が上がります。

- 高音側である1弦を微妙にチョーキングしたとき、うねりが減るのなら

- → もっと高音側のチューニングを上げる必要があるが...

うねりが消えるのは「純正律」の音であることに注意が必要です。2弦の開放に対し1弦で4度と5度を鳴らしたとき、その両方のうねりが同時に消えることは、ギターが平均律楽器ならばありえないはずです。

平均律と純正律 ... については割愛しますが

基準とする音に対し、低い方から並べると以下です

| 純正律の4度 | 平均律の4度 | 平均律の5度 | 純正律の5度 |

|---|---|---|---|

| 基準音の4/3の周波数。500-約1.96セント | 500セント | 700セント | 基準音の3/2倍の周波数。700+約1.96セント |

そこで4度と5度でどちらがよりうねるか、を参考にします。

4度と5度で比べた時に

- 4度の音 の方がよりうねらない状態なら

- → 2本の弦の音程差は、平均律より 狭めになっています。

- 5度の音 の方がよりうねらない状態なら

- → 2本の弦の音程差は、平均律より 広めになっています。

このとき、「4度よりは、5度の方がうねりが少なくて、ほどほどに良い感じの状態」を目指します。

つまり、4度純正の理論値≒(500-1.96)セントではなく、5度純正の理論値≒(700+1.96)セントに、(自分のギターの1oct+5度 ≒ 1900+微小値 セントを) なるべく合わせます。

1弦と2弦の開き具合を合わせたら、だんだん下の弦を合わせて行きます。

当然、2弦と3弦を合わせるときは1フレットずれます。

3弦開放と、

2弦の、1フレット(4度)、3フレット(5度)、8フレ(1oct)、13フレ(1oct+4度)、15フレ(1oct+5度)、を弾いて、

うねりの度合いを感じます。一番大事なのは 15フレ(1oct+5度) です。

4弦からも同じように合わせるのですが、異弦同音を押さえた音が同じ音に聴こえることや、スケール弾きしたときに音階があっているように聴こえることを優先します。

すると一般的なギター用チューナーでは「あなたのギターの低音弦はチューニングが低いよ」という表示になると思います。

すべての弦を合わせたら、また1弦が基準周波数に合っているかからチェック。全弦を合わせる。数回繰り返します。

耳に馴染んでいるいくつかのコードを弾き、微調整して、

終わりです。

と、思ったけど

2024-06-29

違うな。このやり方、だめだ。(笑

あるギターではこれで大丈夫と思ったけど、別のギターに同じ手順で調整をやり直したら、合わなくなってしまいました。

上に書いた手順ではなくて…

なんか、

「そのギターの」「その弦ごとに」固有の「倍音が上ずるセント数」があって…

その上ずりのセント数に、チューナーのストレッチ設定を合わせた上で、

12フレット押弦と12フレットハーモニクスが合うように、オクターブ調整のネジを回してサドル位置を設定する

と、【ある1音に含まれる倍音が整って】なのか、なんだか「チューニングが合いやすいギターになる」気がしました。

つまりチューニングが合いにくい原因は、上ずった倍音と、フレット音痴による上ずりが合っていないから、か?

でも、「倍音の謎の上ずり」ってなぜ起きる?

もし「倍音の謎の上ずり」がサドル位置の不正で起きるのだとしたら、

サドル位置を変えたらまた上ずりも変わって作業が無限ループになるのでは…

あるいは、それでも少しづつ収束する?

うーん。まだ研究が必要です…

弦ごとの高さが狂っていたかも

2025-02-26

ピッチの件、追記です。

ブリッジの、弦ごとの高さが、指板&フレットのカーブとあっていなかったようです。

チューン-O-マチックのブリッジで、ブリッジ位置を前後移動してオクターブ調整していたわけですが、結局は「なんとなくフレット位置の高低でのひらきが、狭すぎるな、広すぎるな」など「なんとなく」で合わせたほうが、うまく合うようになる。おかしい。おかしい。なぜだ。と、悩んでおりました。

以前は弦の太さを時々変えて、ああでもない、こうでもないと考えていましたが、ここ1年くらいかな? 弦のブランドとゲージがで同じで、一定でした。1本だけでなく複数のギターで同じでした。それにもかかわらず、ギターごとにブリッジのオクターブ調整の「ならび」が全然違うならび形状になるのはおかしいな、と思っていたのです。

ところが先日ふと

弦高を1弦から6弦まで弦1本ずつ調べたら、奇妙な「ばらつき」があることに気づきました。

つまり、指板やフレットの曲率と、ブリッジの曲率に誤差がかなりあったみたいです。

そしてギターごとにこのばらつきが、全然違う。あるギターは2弦と5弦がやたらと低い。別のギターはまた別。

これを、ナットファイルという、シックネスゲージと金工ヤスリが合わさったような工具があるのですが、これでブリッジの溝を削って調整したところ…

オクターブ調整でのブリッジの前後位置の各弦の「ならび」が、まぁまぁ自然な感じになってきました。

ということで、ギターごとにブリッジ位置の「ならび」がバラバラになるのは、高さがバラバラだったから、かな、と。

考えています。

【@music】

real name: music/20240626

2024-05-28

過去のライブ告知のページをいくつか削除した話。

アマチュアでライブをさせていただく時、集客のための告知は大事です。その際、同日の他の演者さんの情報も、結構大事。自分がライブを見に行く立場で、お知り合いさん一名/ひとバンドではどうかな、今月お金のやりくりがピンチだな、と思っても、「この日は●●さんと■■さんが出るのか、よし行こう」となることがあるのです。

ところがいつからだったか、「ライブ告知で他の演者さまのお名前を"文字データで"書くのを控えよう」と思うようになりました。

そのお店のWebページなどで記載するのは大賛成ですよ。

入場料金があるライブをするということは、当然、集客努力をして、全世界に宣伝するべきと思うのです。人前で歌ったり、楽器演奏をしたりするっていうのは、顔を出してやることです。ですが、一時期ライブ活動をされていたあらゆる方が、一期一会で出会ったりすれ違ったりしたすべての人達と、良好な関係を永遠に維持できるということは考えにくい。中には疎遠になったり、犬猿の仲になってしまう人もいるでしょう。

出演者がお店の責任者、経営者と良好な関係を作り、維持するのは当然だと思います。でも、たった一日、たまたま同日出演したバンドや個人と、全部仲良くいられるか?は疑問です。

個人のブログとかWebページって、名前を書かれたその方が「消して欲しい」と思っても消せない、あるいは消し辛い、ネット上の情報になってしまうのではないか。個人が、自分の情報をインターネット上で削除したいと思ったときに削除できないのは、よくない。そう思うようになってから書かなくなったのです。

今のところ、文字データではなく、画像はアリかなと思います…画像に含まれる文字内容までは検索エンジンがクロールしていないと思うからです。もし、個人の日記サイトエントリーの画像、に含まれている文字情報まで、検索でヒットするような世の中になったら、画像でもひかえたほうがよいかなと思います。などなど思うと、もうライブ告知では「自分の名前と、お店のスケジュールページに飛ぶリンクを記載する」のが正解なのかな。

自分も過去、ライブ出演させていただくことを告知し、他の出演者さまのお名前を書いていたことがありました。

そのようなページエントリーを、探して、削除しました。

ご了承いただきたくお願いいたします。

もし残っているページに気づかれましたら、すみません、消したいので教えていただきたいです。

【@music】

→続きはこちら。 music/20250217

もう、画像の中身も文字起こしされてしまうようです

アマチュアでライブをさせていただく時、集客のための告知は大事です。その際、同日の他の演者さんの情報も、結構大事。自分がライブを見に行く立場で、お知り合いさん一名/ひとバンドではどうかな、今月お金のやりくりがピンチだな、と思っても、「この日は●●さんと■■さんが出るのか、よし行こう」となることがあるのです。

ところがいつからだったか、「ライブ告知で他の演者さまのお名前を"文字データで"書くのを控えよう」と思うようになりました。

そのお店のWebページなどで記載するのは大賛成ですよ。

入場料金があるライブをするということは、当然、集客努力をして、全世界に宣伝するべきと思うのです。人前で歌ったり、楽器演奏をしたりするっていうのは、顔を出してやることです。ですが、一時期ライブ活動をされていたあらゆる方が、一期一会で出会ったりすれ違ったりしたすべての人達と、良好な関係を永遠に維持できるということは考えにくい。中には疎遠になったり、犬猿の仲になってしまう人もいるでしょう。

出演者がお店の責任者、経営者と良好な関係を作り、維持するのは当然だと思います。でも、たった一日、たまたま同日出演したバンドや個人と、全部仲良くいられるか?は疑問です。

個人のブログとかWebページって、名前を書かれたその方が「消して欲しい」と思っても消せない、あるいは消し辛い、ネット上の情報になってしまうのではないか。個人が、自分の情報をインターネット上で削除したいと思ったときに削除できないのは、よくない。そう思うようになってから書かなくなったのです。

今のところ、文字データではなく、画像はアリかなと思います…画像に含まれる文字内容までは検索エンジンがクロールしていないと思うからです。もし、個人の日記サイトエントリーの画像、に含まれている文字情報まで、検索でヒットするような世の中になったら、画像でもひかえたほうがよいかなと思います。などなど思うと、もうライブ告知では「自分の名前と、お店のスケジュールページに飛ぶリンクを記載する」のが正解なのかな。

自分も過去、ライブ出演させていただくことを告知し、他の出演者さまのお名前を書いていたことがありました。

そのようなページエントリーを、探して、削除しました。

ご了承いただきたくお願いいたします。

もし残っているページに気づかれましたら、すみません、消したいので教えていただきたいです。

【@music】

→続きはこちら。 music/20250217

もう、画像の中身も文字起こしされてしまうようです

real name: music/20240528

2024-04-09

Truefire でパットマルティーノ先生の講義を見ています。

最初、これどうなんだろう、違うんじゃね?と思ったけど

繰り返し見ていると少しずつ話が分かってきて面白くなって来ました。

平均律ありきの話なんですけど、ギターのすごく大事な特徴を指摘されている気がしてきました。

最初自分が否定したかった話は平均律のよくない点の話であって、平均律なのはギターの罪ではないな、というか。

ただ、別にこういう学習ルートを全ての人に推奨しているわけではなく、

だいぶ学習が進んだひとが、改めて整理すると、ははーんて思う話、

である事は間違いなさそう、な気がします。

自分にはまだ早いような、少しわかるような、うーん。

【@music】

最初、これどうなんだろう、違うんじゃね?と思ったけど

繰り返し見ていると少しずつ話が分かってきて面白くなって来ました。

平均律ありきの話なんですけど、ギターのすごく大事な特徴を指摘されている気がしてきました。

最初自分が否定したかった話は平均律のよくない点の話であって、平均律なのはギターの罪ではないな、というか。

ただ、別にこういう学習ルートを全ての人に推奨しているわけではなく、

だいぶ学習が進んだひとが、改めて整理すると、ははーんて思う話、

である事は間違いなさそう、な気がします。

自分にはまだ早いような、少しわかるような、うーん。

【@music】

real name: music/20240409

2024-04-07

音楽をやる理由は、人それぞれでいいと思う。

〇〇は△△するな!なんて言う声が耳に入っても、そう思う人もいるのか、自分は違うかな、と。

自分がやりたいことをやろうとするのが基本だよね。

やりたいことをその通りにはできないのもまた基本。

誰かが何かの表現をしているとして、それを見て、

その人がやりたいことはこうかな、と思っても、

その表現はその本人がやりたいことに届いていないし

方向も違っているという可能性もあって。

でも、その日その時に表現できているものが全てなのも、またそうであって。

一つ言えるのは、いい表現をしている人の意見は、どんなものでも

なるほど、そうかもと腑に落ちるところがある。

表現すらしていない人の意見は流せばいい。

【@music】

〇〇は△△するな!なんて言う声が耳に入っても、そう思う人もいるのか、自分は違うかな、と。

自分がやりたいことをやろうとするのが基本だよね。

やりたいことをその通りにはできないのもまた基本。

誰かが何かの表現をしているとして、それを見て、

その人がやりたいことはこうかな、と思っても、

その表現はその本人がやりたいことに届いていないし

方向も違っているという可能性もあって。

でも、その日その時に表現できているものが全てなのも、またそうであって。

一つ言えるのは、いい表現をしている人の意見は、どんなものでも

なるほど、そうかもと腑に落ちるところがある。

表現すらしていない人の意見は流せばいい。

【@music】

real name: music/20240407

2023-08-15

"First Take" アカウントは 一発録音でそのままじゃなくてピッチ修正している、という話題。-> yahooサイトの記事

なぁ。

うーん。

■ 程度問題なのか、コンセプトが嘘なのか

聴く側としては整っているものを聴きたい、気はする。

やりすぎは賛成できないけど、程度問題かも。

どの程度がOKでどの程度がNGかってよくわからないです。

ただ、公称しているコンセプトの重要な部分に嘘があるなら、それは格好良くはないやね。

■ かく言う自分はド下手

まあ私は、そんな事に意見を言う資格ないくらいピッチ悪いです。

という自覚(music/20230219)があります。

その対策として、昔など、録音を整えたいと思っていた時期がありました。

ありましたけど…今は考え方を変えました。

第一に、技術力不足で諦めました。

第二に、声のピッチに対する考え方や向上アプローチを、学びながら進んでいます。

第三に、声はピッチが多少悪くても音色が良ければ良い。

■ 動画サイトが心の闇を生み、入り込む

この件("First Take" が編集しているという件)、ストリートピアノの撤去の件と同じ匂いがします。

ストリートピアノって、ピアノを所持できない方にもピアノを、っていう心意気だったりなんだりで設置されたらしいのだけど、

で撤去される案件が増えているのだとか。

ストリートピアノ撤去の問題は、

「一発撮りですよ、といいつつ編集してから公開しているアカウントが生まれる」のと

「動画サイト」の存在が問題を増長しているのでは、という意味で、似ているように思う。

あとは…人気アカウントを作って、それを競売にかけて収益を得る、というビジネスモデルがあるらしいのですよね。動画サイトに限らず。

動画サイトという、たかがWebサイトの存在に、人間の思考が誘導されるのは格好悪いかなぁ。です。

視聴者としては、どうせ嘘があるのだろうと話半分で解釈して、神格化などせずにただ消費すれば良い。

■ 録音よりライブしよう

ライブって、録音より生産性低いけど、聴く側には3割増し好印象なのよね。

演奏してる側は「あちゃー」と思うのだけど、自分が聴く側の時は録音を聴くより3割増しなのだから、

自分が演奏する側の時も聴いてくれてる人はそうなっているだろう、と信じる!(w

■ ということで

ド下手・素人オッサンの意見まとめ

【@music】

なぁ。

うーん。

■ 程度問題なのか、コンセプトが嘘なのか

聴く側としては整っているものを聴きたい、気はする。

やりすぎは賛成できないけど、程度問題かも。

どの程度がOKでどの程度がNGかってよくわからないです。

- 部屋の吸音の工夫は当然OKでしょ?

- マイク設置の工夫は当然OKでしょ?

- イコライジング(周波数調整)はOKなの?

- じゃぁ、特定トラックのピッチ修正は だめなの?

ただ、公称しているコンセプトの重要な部分に嘘があるなら、それは格好良くはないやね。

■ かく言う自分はド下手

まあ私は、そんな事に意見を言う資格ないくらいピッチ悪いです。

という自覚(music/20230219)があります。

その対策として、昔など、録音を整えたいと思っていた時期がありました。

ありましたけど…今は考え方を変えました。

第一に、技術力不足で諦めました。

- 私はIT業のくせに、DAW苦手です。DAWは特殊なソフトで特殊な技術だと思います。

- 打ち込みに関しては、キーボードの小さい画面でピコピコする奴のほうが、まだ簡単で、ましだった。

- アナログ音声の録音と編集については、もう全然無理。

第二に、声のピッチに対する考え方や向上アプローチを、学びながら進んでいます。

- ピッチを良くする練習方法などを先輩方から勉強させて頂きつつ。

- 基本は、うねりをよく聴いて歌いながら合わせることと教わり。

- てことは、やはり平均律じゃなくて純正律を指向するものなのだと認識。

- ギターをオクターブ広めに調律しすぎてうねりが出てるのは、やめる。

- 歌いながら響きを聴かない原因になり、ピッチ向上にならない。

- 歌は純正律風に練習する。

- 音程練習は主音(Do)と一緒に鳴らしながら練習。

- ギター調律とずれても、むしろその方が良い音もある。Mi とか。La とか。

- たまに、ギターの特定の弦だけを 純正3度 用に、低めに調律して、伴奏し、歌を練習する。

- 美しい和音の抑え方は限定されるけど、それも勉強になる。

- ドレミの聴音訓練&イメージ訓練もしています。

- 最近は便利なアプリがあって一人でも聴音クイズ練習ができる。

第三に、声はピッチが多少悪くても音色が良ければ良い。

- 人の声って、楽器とは全然別の魅力があると思っています。

- 細かいピッチのズレは、楽器よりは気にならないもの、かもしれない。

- 1番2番で乗せる歌詞の違いによって気持ちよく聴けるメロディ自体が違ったりするし。

■ 動画サイトが心の闇を生み、入り込む

この件("First Take" が編集しているという件)、ストリートピアノの撤去の件と同じ匂いがします。

ストリートピアノって、ピアノを所持できない方にもピアノを、っていう心意気だったりなんだりで設置されたらしいのだけど、

- 動画撮影しながら長時間専有する利用者がいたり

- 弾き語り(歌)しないで、とあるのに歌ったり

- 時刻を制限しているのに、夜遅くに弾いて騒音トラブルになったり

で撤去される案件が増えているのだとか。

ストリートピアノ撤去の問題は、

「一発撮りですよ、といいつつ編集してから公開しているアカウントが生まれる」のと

「動画サイト」の存在が問題を増長しているのでは、という意味で、似ているように思う。

- 多く視聴されることによる収益増の仕組みがチートユーザー(ずるをする人)を生む?

- 「実力以上に評価されたい」という心の闇を生む?

あとは…人気アカウントを作って、それを競売にかけて収益を得る、というビジネスモデルがあるらしいのですよね。動画サイトに限らず。

動画サイトという、たかがWebサイトの存在に、人間の思考が誘導されるのは格好悪いかなぁ。です。

視聴者としては、どうせ嘘があるのだろうと話半分で解釈して、神格化などせずにただ消費すれば良い。

■ 録音よりライブしよう

ライブって、録音より生産性低いけど、聴く側には3割増し好印象なのよね。

演奏してる側は「あちゃー」と思うのだけど、自分が聴く側の時は録音を聴くより3割増しなのだから、

自分が演奏する側の時も聴いてくれてる人はそうなっているだろう、と信じる!(w

■ ということで

ド下手・素人オッサンの意見まとめ

- "First Take" アカウントはコンセプトの根幹に嘘があるならそれはダサいでしょ

- 自分はそんなん言う資格ないくらいピッチ悪いけど地道に頑張ってるので、笑ってやって

- 動画サイトに人間の思考が誘導されるのは格好悪いかも

- アピールは録音じゃなく、ライブでしようぜ

【@music】

real name: music/20230815

2023-08-02

この方、というかこのサイト凄いです。

サウンドクエスト:接続系理論

願わくば、記事が番号順で並んでると助かるのですが…

自分としては、新しい教本を見つけた感じでワクワク勉強しております。

アレっすね。自分としては、5度下降、って (4度"上行"をイメージして)「4度進行」と呼んでいたので

5度下降 っていまいちピンと来ないですが、まぁその方の慣れで好きに解釈すれば良いんですよね。と、

勝手に思ってありがたく読ませて頂いています。

昔は iiim から iim って禁則だったのね…など、勉強になることたくさん。

【@music】

サウンドクエスト:接続系理論

願わくば、記事が番号順で並んでると助かるのですが…

自分としては、新しい教本を見つけた感じでワクワク勉強しております。

アレっすね。自分としては、5度下降、って (4度"上行"をイメージして)「4度進行」と呼んでいたので

5度下降 っていまいちピンと来ないですが、まぁその方の慣れで好きに解釈すれば良いんですよね。と、

勝手に思ってありがたく読ませて頂いています。

昔は iiim から iim って禁則だったのね…など、勉強になることたくさん。

【@music】

real name: music/20230802

2023-07-23

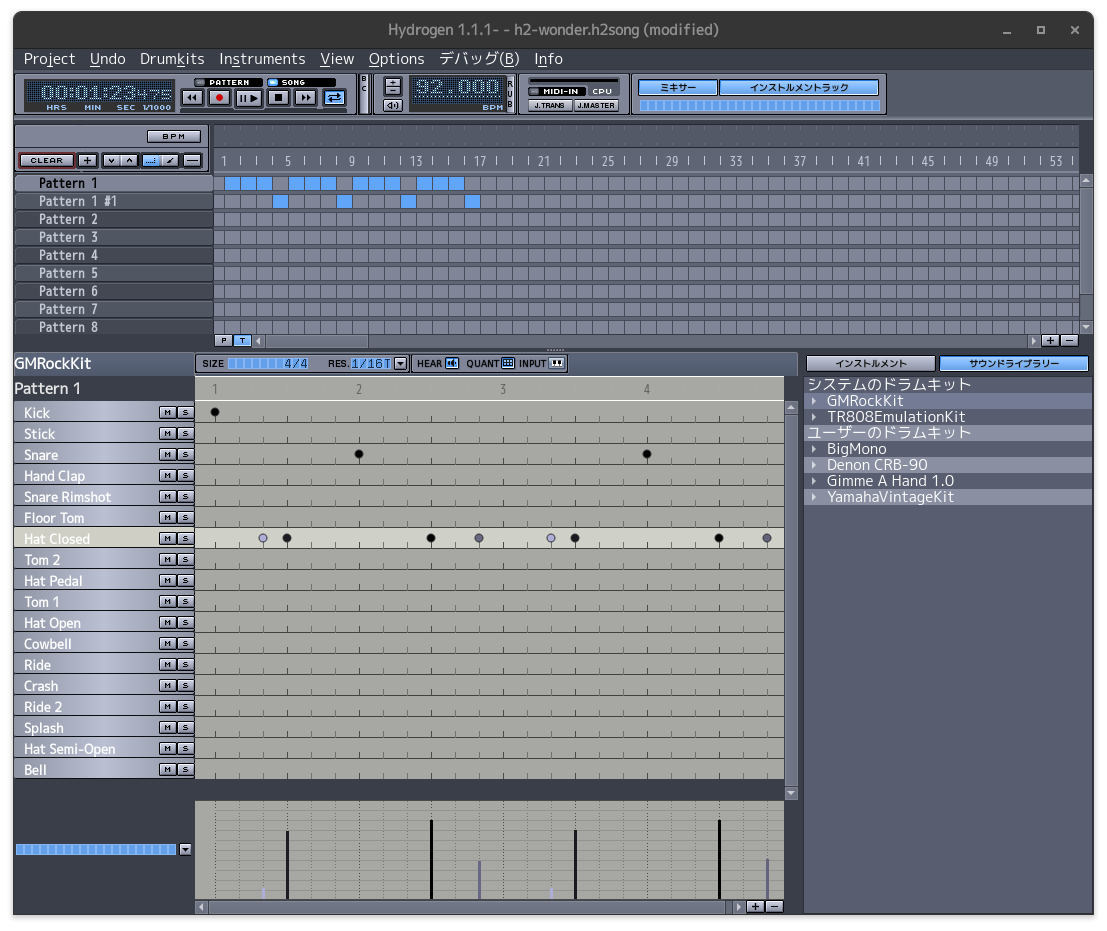

Linuxで無料でつかえるドラム・マシン、Hydrogen というソフトがあるのですが

(Linuxじゃなくても動く版があるそうで)

これ良いです。

「誰かとバンドやりたい」と思っていた気分が、これと一緒に練習することで

だいぶ満たされてしまう気がする。

そして、私、リズムひどいですね。練習しようw

【@music】

(Linuxじゃなくても動く版があるそうで)

これ良いです。

「誰かとバンドやりたい」と思っていた気分が、これと一緒に練習することで

だいぶ満たされてしまう気がする。

そして、私、リズムひどいですね。練習しようw

【@music】

real name: music/20230723

2023-07-22

■

ジャズシンガーのトニー・ベネットさん。亡くなられたそうです。

残念ですが、96歳、また少し前からご病気もあったようですし、仕方がないのかもしれません。

■

数年前、BSだったか、なにかの有料配信で

レディー・ガガさんとご一緒のジャズライブ映像を拝見しました。

スタンダード曲、Fly Me to the Moon を歌っておられたんです。

■

この Fly Me to the Moon という曲、自分も学校で、課題曲として習った経験があるのです。3拍子の方でした。

歌詞を読んでも掴みどころがなくて、若年の女性のふわふわした気持ちを書いた、童謡みたいでつまらない歌詞だな、などと考えていました。生意気にも。

まぁ、作成された背景としても、ふわふわしたラブソングという理解で間違いではなかったと思いますけど。

その当時自分は、恵まれた環境にいる若者固有の、斜に構えるのが格好いいみたいな変な気分に害されていたように思います。

■

それから数十年経ち、自分も結婚したり子を持ったりなくしたり親がなくなったりして

ご高齢のトニーさんが歌っているのを見た時、思ったんです。

この年齢の大御所さんがこの曲を歌うと、

この世に別れを告げる直前に、子や孫たちに語りかけているみたいだな、と。

私を月まで 舞い上げて くれ

星々の間で私に歌わせてくれ

春がどんな様子なのか見せてくれ

木星や火星では、さ

...

私の心を歌で満たして

永遠以上に、歌っていたいんだ

(聴衆に顔を向けて)

君たちは、私が望んだ全てだった

愛しているよ

■

人生で「歌を再発見する」ことが、たまにあります。

トニーさんにも、教えていただいた気がしています。

【@music】

ジャズシンガーのトニー・ベネットさん。亡くなられたそうです。

残念ですが、96歳、また少し前からご病気もあったようですし、仕方がないのかもしれません。

■

数年前、BSだったか、なにかの有料配信で

レディー・ガガさんとご一緒のジャズライブ映像を拝見しました。

スタンダード曲、Fly Me to the Moon を歌っておられたんです。

■

この Fly Me to the Moon という曲、自分も学校で、課題曲として習った経験があるのです。3拍子の方でした。

歌詞を読んでも掴みどころがなくて、若年の女性のふわふわした気持ちを書いた、童謡みたいでつまらない歌詞だな、などと考えていました。生意気にも。

まぁ、作成された背景としても、ふわふわしたラブソングという理解で間違いではなかったと思いますけど。

その当時自分は、恵まれた環境にいる若者固有の、斜に構えるのが格好いいみたいな変な気分に害されていたように思います。

■

それから数十年経ち、自分も結婚したり子を持ったりなくしたり親がなくなったりして

ご高齢のトニーさんが歌っているのを見た時、思ったんです。

この年齢の大御所さんがこの曲を歌うと、

この世に別れを告げる直前に、子や孫たちに語りかけているみたいだな、と。

私を月まで 舞い上げて くれ

星々の間で私に歌わせてくれ

春がどんな様子なのか見せてくれ

木星や火星では、さ

...

私の心を歌で満たして

永遠以上に、歌っていたいんだ

(聴衆に顔を向けて)

君たちは、私が望んだ全てだった

愛しているよ

■

人生で「歌を再発見する」ことが、たまにあります。

トニーさんにも、教えていただいた気がしています。

【@music】

real name: music/20230722

2023-07-18

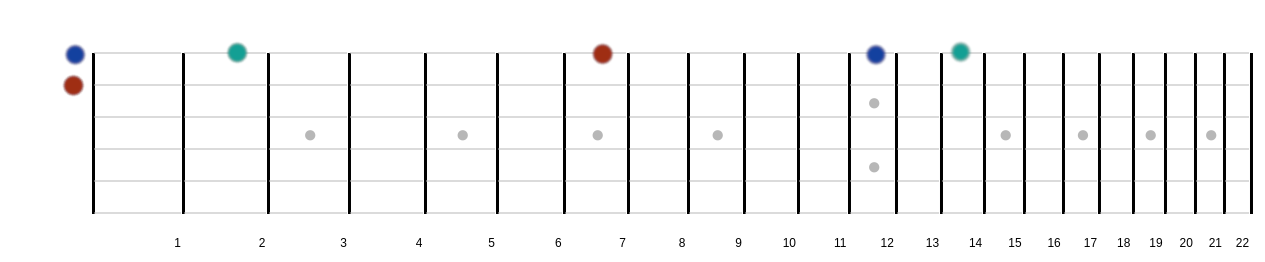

ギターは、右手を離した時に音が出る楽器である、というシンプルな事実があって。

気づいてから実践できるまでに、10年以上かかっています(まだできていない)。

普通の言葉を使うと「離す」ではなくて「弾く(はじく)」なのですけど、ここではあえて「離す」と書きます。

何のことかというと、私はギターのリズムが悪くて、なかなか上手にならないという話。

NG: 「リズムが悪くなる、悪いイメージ」

ピアノのように触る動作の最後に音がでる、とイメージして演奏してしまう。

GOOD: (というか事実)「リズムが良くなる、良いイメージ」

引っ掛けていた指やピックを、弦から離したときに音が出る、とイメージしながら弾く

なんですよね。

もしや、毛抜きで毛を抜くときの感覚と近い、かもです。

毛抜きで毛を掴んで、引っ張って、引っ張るチカラがグーっとかかっていって、一定以上になったときにスッと抵抗が減り、毛が抜ける。

昔私は、自分はコード弾き だけをしたい人で、単音を弾く練習なんてしなくていいよ、なんて思っていたことがあります。

でもコード弾き でも、このリズムイメージの誤解が悪い方に出るんですよね。

■回り道が必要だった原因「コード弾きのリズムを良くするには離すタイミングで音が出るイメージと動作習慣を獲得する必要がある」

で「離すときにタイミングを合わせる練習」については、コード弾き(複数の弦で音を出す)で練習するのは、結構難しい。シンプルに、単音弾きから練習したほうがやさしい。

■回り道が必要だった原因「弦を離すタイミングで音が出るイメージをつけるには、単音弾きを練習する必要がある」

なんだけど、ギター指板ってのはピアノで言う白鍵と黒鍵の区別が分かりづらくて、スケールが把握できていないと単音弾きの練習がままならない。

■回り道が必要だった原因「単音弾きを練習するには、スケールを把握しクセで白鍵を弾けるくらいになる必要がある」

スケールって、単にコードイメージと「くせ」付けだけで覚えられるかと思ったら、なかなかそうはいかず。

自分が出したい音が ド なのか レ なのか ミ なのか... イメージできてないからか、なかなか頭に入らない。

で

■回り道が必要だった原因「スケールを把握するには、頭の中で ド レ ミ ファ ソ ラ シ をイメージできる必要(?)がある」

名前がついているモノの、序列をイメージするのって結構大変なのです。

例えば、

ラ の 1個手前(7度)はなにか? → ソ。

ファ の 2個次(3度)はなにか? → ラ。

みたいなイメージって、

身につけるには結構練習が必要。

なので 数字方式 を練習するひともいるようですよね。

だけど音の「度数」って 基準点が1で始まる数 (ゼロが一般化する前に書籍体系ができてしまったので今更直せない)な上に、

2と3の間の距離 と 3と4の間の距離 が違う とかいうモノなので、(レとミの間は全音、ミとファの間は半音)

数値が良いかというとそうでもなく。

やはり「名前を付けて呼び、名前で把握するモノ」なんですよ。

そしてやっかいなことに「7つのモノ」ってのは、一度に把握するにはギリギリ数が多い。

■回り道が必要だった原因「ドレミファソラシドは 序列があり、かつ不規則的な概念 なので、頭に入れるのはそれなりに練習が要る」

自分はリスナーとしては白鍵しか出てこない音楽はつまらなくて。黒鍵(変音)が出てくる音楽を学びたい。

その上で、ドレミファソラシドって、黒鍵までイメージするには、システムというか体系が、不完全なんですよね。

それでソルミゼーションだの、誰々式 移動ド 読み とかを学ぶ。

■回り道が必要だった原因「カタカナのドレミファソラシド イメージを捨てて、Do Re Mi Fa Sol La Ti Do に慣れる」

人によって(あるいは学校、学派によって)ドイツ読み で移動ツェー をやる方もおられるのでしょう。

でもドイツ読みはドイツ読みで B (柔らかいb) と H (硬いb) とかあって、…

なお オランダ は、ほぼドイツ式なのだけど H(ハー) を使わず、B(ベー) と Bes(ベス) なのだそうで。

自分は イタリア音名のアルファベット表記、を選びました。

シはTiで。EsはMe。Asは...Leとしたり、Low としたり。レはReと書くけど読むときはReiと読んでいます。

今はそれで練習しています。

人生において学習の要領が良い、というか、思考の柔軟性が高い方がいます。

そういう方は、これらをある意味「ショートカット」して、自分が身につけたいところをピンポイントで身につけられるのかも知れません。

でも残念ながら自分はそうじゃない。運動神経が悪く、思考の柔軟性もなくて「上達のカンが悪い」人間です。

身につく(習得できる)順番って、必要となる順番の逆なわけで。

□ Do Re Mi Fa Sol La Ti Do を把握し、音を頭の中でイメージできる練習をする

⇓

□ 白鍵相当の位置をギター指板上で把握するためにスケール練習をする(リズムはまだ)

⇓

□ 単音弾きをリズム良く弾けるよう練習をする(離すタイミングで音がでることを自分の脳と手に教え込む)

⇓

□ コード弾きをリズム良く弾けるよう練習をする

となる訳ですな。

はー。楽器上達の道は遠いです。

実際にはこれらを この順番どおりにやらなければならない、ことはないし、こんな回り道は自分の中で動物的に「必要だ」とイメージできないので、やる気が持続しない。

なので、少しずつ、つまみ食いでやっていく。やっていく中で、だんだん身についていく。

その年月の中にはライブをしたり、そのために特定の曲を練習して覚えたり、お酒を飲みすぎたり、がある。

自分の場合は金属アレルギーもあるので、集中して練習すると症状がひどくなって 日常生活でイライラして、練習動機が止まったりする。

それでも、何度も動機を再発見して、進んでいくんですよ。その途中で、他人によく見られたいとか異性の知り合いを作りたいとか、ヨコシマな動機も割り込んでくるけど、そういうのは年月とともに削がれていく。

根源的には学習意欲ってのは、「音楽が 楽しいもの、気分がいいもの だから」なのでしょうね。

【@music】

参考にさせて頂いている資料

気づいてから実践できるまでに、10年以上かかっています(まだできていない)。

普通の言葉を使うと「離す」ではなくて「弾く(はじく)」なのですけど、ここではあえて「離す」と書きます。

何のことかというと、私はギターのリズムが悪くて、なかなか上手にならないという話。

NG: 「リズムが悪くなる、悪いイメージ」

ピアノのように触る動作の最後に音がでる、とイメージして演奏してしまう。

GOOD: (というか事実)「リズムが良くなる、良いイメージ」

引っ掛けていた指やピックを、弦から離したときに音が出る、とイメージしながら弾く

なんですよね。

もしや、毛抜きで毛を抜くときの感覚と近い、かもです。

毛抜きで毛を掴んで、引っ張って、引っ張るチカラがグーっとかかっていって、一定以上になったときにスッと抵抗が減り、毛が抜ける。

昔私は、自分はコード弾き だけをしたい人で、単音を弾く練習なんてしなくていいよ、なんて思っていたことがあります。

でもコード弾き でも、このリズムイメージの誤解が悪い方に出るんですよね。

■回り道が必要だった原因「コード弾きのリズムを良くするには離すタイミングで音が出るイメージと動作習慣を獲得する必要がある」

で「離すときにタイミングを合わせる練習」については、コード弾き(複数の弦で音を出す)で練習するのは、結構難しい。シンプルに、単音弾きから練習したほうがやさしい。

■回り道が必要だった原因「弦を離すタイミングで音が出るイメージをつけるには、単音弾きを練習する必要がある」

なんだけど、ギター指板ってのはピアノで言う白鍵と黒鍵の区別が分かりづらくて、スケールが把握できていないと単音弾きの練習がままならない。

■回り道が必要だった原因「単音弾きを練習するには、スケールを把握しクセで白鍵を弾けるくらいになる必要がある」

スケールって、単にコードイメージと「くせ」付けだけで覚えられるかと思ったら、なかなかそうはいかず。

自分が出したい音が ド なのか レ なのか ミ なのか... イメージできてないからか、なかなか頭に入らない。

で

■回り道が必要だった原因「スケールを把握するには、頭の中で ド レ ミ ファ ソ ラ シ をイメージできる必要(?)がある」

名前がついているモノの、序列をイメージするのって結構大変なのです。

例えば、

ラ の 1個手前(7度)はなにか? → ソ。

ファ の 2個次(3度)はなにか? → ラ。

みたいなイメージって、

身につけるには結構練習が必要。

なので 数字方式 を練習するひともいるようですよね。

だけど音の「度数」って 基準点が1で始まる数 (ゼロが一般化する前に書籍体系ができてしまったので今更直せない)な上に、

2と3の間の距離 と 3と4の間の距離 が違う とかいうモノなので、(レとミの間は全音、ミとファの間は半音)

数値が良いかというとそうでもなく。

やはり「名前を付けて呼び、名前で把握するモノ」なんですよ。

そしてやっかいなことに「7つのモノ」ってのは、一度に把握するにはギリギリ数が多い。

■回り道が必要だった原因「ドレミファソラシドは 序列があり、かつ不規則的な概念 なので、頭に入れるのはそれなりに練習が要る」

自分はリスナーとしては白鍵しか出てこない音楽はつまらなくて。黒鍵(変音)が出てくる音楽を学びたい。

その上で、ドレミファソラシドって、黒鍵までイメージするには、システムというか体系が、不完全なんですよね。

それでソルミゼーションだの、誰々式 移動ド 読み とかを学ぶ。

■回り道が必要だった原因「カタカナのドレミファソラシド イメージを捨てて、Do Re Mi Fa Sol La Ti Do に慣れる」

人によって(あるいは学校、学派によって)ドイツ読み で移動ツェー をやる方もおられるのでしょう。

でもドイツ読みはドイツ読みで B (柔らかいb) と H (硬いb) とかあって、…

なお オランダ は、ほぼドイツ式なのだけど H(ハー) を使わず、B(ベー) と Bes(ベス) なのだそうで。

自分は イタリア音名のアルファベット表記、を選びました。

シはTiで。EsはMe。Asは...Leとしたり、Low としたり。レはReと書くけど読むときはReiと読んでいます。

今はそれで練習しています。

Do

Di

Re (Reiと読む)

Me

Mi

Fa

Fi

Sol

Si/Le (III7の3度はSi、IVmの3度はLe。紛らわしいときはLowと読む)

La

Te

Ti

人生において学習の要領が良い、というか、思考の柔軟性が高い方がいます。

そういう方は、これらをある意味「ショートカット」して、自分が身につけたいところをピンポイントで身につけられるのかも知れません。

でも残念ながら自分はそうじゃない。運動神経が悪く、思考の柔軟性もなくて「上達のカンが悪い」人間です。

身につく(習得できる)順番って、必要となる順番の逆なわけで。

□ Do Re Mi Fa Sol La Ti Do を把握し、音を頭の中でイメージできる練習をする

⇓

□ 白鍵相当の位置をギター指板上で把握するためにスケール練習をする(リズムはまだ)

⇓

□ 単音弾きをリズム良く弾けるよう練習をする(離すタイミングで音がでることを自分の脳と手に教え込む)

⇓

□ コード弾きをリズム良く弾けるよう練習をする

となる訳ですな。

はー。楽器上達の道は遠いです。

実際にはこれらを この順番どおりにやらなければならない、ことはないし、こんな回り道は自分の中で動物的に「必要だ」とイメージできないので、やる気が持続しない。

なので、少しずつ、つまみ食いでやっていく。やっていく中で、だんだん身についていく。

その年月の中にはライブをしたり、そのために特定の曲を練習して覚えたり、お酒を飲みすぎたり、がある。

自分の場合は金属アレルギーもあるので、集中して練習すると症状がひどくなって 日常生活でイライラして、練習動機が止まったりする。

それでも、何度も動機を再発見して、進んでいくんですよ。その途中で、他人によく見られたいとか異性の知り合いを作りたいとか、ヨコシマな動機も割り込んでくるけど、そういうのは年月とともに削がれていく。

根源的には学習意欲ってのは、「音楽が 楽しいもの、気分がいいもの だから」なのでしょうね。

【@music】

参考にさせて頂いている資料

real name: music/20230718

2023-06-06

金属アレルギーのため、綿手袋をしてギターを弾くようになってもう1年くらいなのですが、

油断して、素手で弾いてしまった。めちゃくちゃ後悔しております。

かゆい。もうそれ以外何も世界にないくらい、かゆいことだけが脳に満ちる。

そしてかき壊してしまった。今、手指の皮膚が、人に見せられない感じです。

ダメだ俺。

【@music】

油断して、素手で弾いてしまった。めちゃくちゃ後悔しております。

かゆい。もうそれ以外何も世界にないくらい、かゆいことだけが脳に満ちる。

そしてかき壊してしまった。今、手指の皮膚が、人に見せられない感じです。

ダメだ俺。

【@music】

real name: music/20230606

2023-05-12

ギターのブリッジの位置調整、オクターブ調整は、若干ストレッチに(広く)したほうが、複数のポジションで音が「合う」気がします。

私は20歳前にギターを手にしてから、チューニングに苦労してきましたが、ようやく自分なりに納得できるようになってきました。

技術が未熟なくせにアコギをやめて、フルアコを使い出したのもそのためです。フルアコはブリッジが固定されていないので、自由に調整できます。

また、自分のギターはチューンOマチックのブリッジに交換しています。木製のブリッジは弦ごとの調整がしづらいので、おそらく今後一切使いません。

答えを知りたくてピアノの調律の本を漁りました。生ピアノでは、高い鍵盤はより高く、低い鍵盤はより低く、意図的にチューニングするとのこと。

根拠は 純正律とかピタゴラス律とかうんたら。4度を犠牲にして5度をよく響かせる。

試行錯誤して、自分の好みのチューニング&ブリッジ調整を探ってみました。

アプリで測って、考えて、調整して、またアプリで測って、を繰り返す。

今、50歳(2023年春)の結論として、だいたいこんな感じっぽい。

■ ブリッジ調整(オクターブ調整)

基本的に、以下の状態にする。

・12フレットハーモニクスの音 < 12フレット押弦の音

・実際に演奏したとき、オクターブは「周波数が2倍」より広くなる

弦ごとの広げ具合

■ チューニング

私のギターは全音下げで2弦がAなので、2弦解放を、基準となる A に合わせます。

音叉…というか、スマホアプリやアンプの音叉機能を使用したり、チューナーを使用したり。

そして2弦解放(A=移動Do) を基準として、

それより高い弦である1弦は、E (Sol) や、A (Do) が、合う状態にする。

それより低い弦である3〜6弦は、 D (Fa) や、 A (Do) が、合う状態にする。

「低音がDo 高音がSol」 の形のパワーコードはうねりが ほぼない状態 (つまり「低音がSol 高音がDo」の形のパワーコードは若干うねるはず、の状態)

オクターブは、ほぼほぼ うねらないけど、うねってるかな?状態

にチューニングします。

うねると言っても若干で、ほぼほぼ わからない、程度。

どちらかを弱くチョーキングすると「んんん?うん。まぁね」てなる程度です。

メジャースケールをいろんな場所で弾いてみて、変だと思う弦を微調整します。

聴覚的には、はしゃいでいる感じなら高すぎ。ダサい感じなら低すぎと判断。

チューナーにガチガチに合わせるのは、2弦のみ。あとはチューナーは参考にしつつ、聴覚を優先します。

ただし この感覚って 練習して調子が上がってくると、だんだん「激しく差がある状態を好む」ようになってくるのです。

時々チューナーと感覚のズレ幅を確認します。

ポジション的には6-9フレット付近が一番「合っている」ことを目指します。

解放付近やハイフレットよりも、真ん中を一番合わせるということです。

■ あしたのために その1 (えぐり込むようにして打つべし)

聴覚で合っている感じ になったときに、解放音を弾いて、手持ちのチューナーとどの程度ずれているか、を見ておきます。

私の場合、だいたい、1弦や2弦は「1目盛り」高い状態、3弦 4弦は ちょうどくらい、5弦 6弦は低い状態になります。

このチューナーとのズレを把握しておくと、ライブ当日などに、逆にチューナーを使って音を合わせるときの参考に、なります。

ライブ当日は気持ちが興奮しているせいか、耳でチューニングしようとするといつまで経っても完了しません。

それで客席を白けさせてしまうのが嫌なので、チューニングはチューナーと目を主に使い、耳は補助程度にします。

また、ライブ当日にチューニングに時間をとらないためにも、普段の練習の時にブリッジをきちんと調整しておくことが大事だと思っています。

【@music】

追記: 2023-05-24

いや、アレですね。この話、ギターの個体によって全然違う。

チューナーでセント単位まで測れる方法がわかったので値を拾ってみたけど、

結局は「感覚でなんとなく合わせる」以外にいい方法なんて、無いっすわ。

私は20歳前にギターを手にしてから、チューニングに苦労してきましたが、ようやく自分なりに納得できるようになってきました。

技術が未熟なくせにアコギをやめて、フルアコを使い出したのもそのためです。フルアコはブリッジが固定されていないので、自由に調整できます。

また、自分のギターはチューンOマチックのブリッジに交換しています。木製のブリッジは弦ごとの調整がしづらいので、おそらく今後一切使いません。

答えを知りたくてピアノの調律の本を漁りました。生ピアノでは、高い鍵盤はより高く、低い鍵盤はより低く、意図的にチューニングするとのこと。

根拠は 純正律とかピタゴラス律とかうんたら。4度を犠牲にして5度をよく響かせる。

試行錯誤して、自分の好みのチューニング&ブリッジ調整を探ってみました。

アプリで測って、考えて、調整して、またアプリで測って、を繰り返す。

今、50歳(2023年春)の結論として、だいたいこんな感じっぽい。

■ ブリッジ調整(オクターブ調整)

基本的に、以下の状態にする。

・12フレットハーモニクスの音 < 12フレット押弦の音

・実際に演奏したとき、オクターブは「周波数が2倍」より広くなる

弦ごとの広げ具合

| 弦 | セント差 |

|---|---|

| 1 | 約 +3.8〜+4.2 付近 |

| 2 | 約 +3.8〜+4.2 付近 |

| 3 | 約 +2.0〜+4.0 付近 |

| 4 | 約 +2.0 付近 |

| 5 | 約 +0.0〜+2.0 付近 |

| 6 | 約 +2.0 付近 |

■ チューニング

私のギターは全音下げで2弦がAなので、2弦解放を、基準となる A に合わせます。

音叉…というか、スマホアプリやアンプの音叉機能を使用したり、チューナーを使用したり。

そして2弦解放(A=移動Do) を基準として、

それより高い弦である1弦は、E (Sol) や、A (Do) が、合う状態にする。

それより低い弦である3〜6弦は、 D (Fa) や、 A (Do) が、合う状態にする。

「低音がDo 高音がSol」 の形のパワーコードはうねりが ほぼない状態 (つまり「低音がSol 高音がDo」の形のパワーコードは若干うねるはず、の状態)

オクターブは、ほぼほぼ うねらないけど、うねってるかな?状態

にチューニングします。

うねると言っても若干で、ほぼほぼ わからない、程度。

どちらかを弱くチョーキングすると「んんん?うん。まぁね」てなる程度です。

メジャースケールをいろんな場所で弾いてみて、変だと思う弦を微調整します。

聴覚的には、はしゃいでいる感じなら高すぎ。ダサい感じなら低すぎと判断。

チューナーにガチガチに合わせるのは、2弦のみ。あとはチューナーは参考にしつつ、聴覚を優先します。

ただし この感覚って 練習して調子が上がってくると、だんだん「激しく差がある状態を好む」ようになってくるのです。

時々チューナーと感覚のズレ幅を確認します。

ポジション的には6-9フレット付近が一番「合っている」ことを目指します。

解放付近やハイフレットよりも、真ん中を一番合わせるということです。

■ あしたのために その1 (えぐり込むようにして打つべし)

聴覚で合っている感じ になったときに、解放音を弾いて、手持ちのチューナーとどの程度ずれているか、を見ておきます。

私の場合、だいたい、1弦や2弦は「1目盛り」高い状態、3弦 4弦は ちょうどくらい、5弦 6弦は低い状態になります。

このチューナーとのズレを把握しておくと、ライブ当日などに、逆にチューナーを使って音を合わせるときの参考に、なります。

ライブ当日は気持ちが興奮しているせいか、耳でチューニングしようとするといつまで経っても完了しません。

それで客席を白けさせてしまうのが嫌なので、チューニングはチューナーと目を主に使い、耳は補助程度にします。

また、ライブ当日にチューニングに時間をとらないためにも、普段の練習の時にブリッジをきちんと調整しておくことが大事だと思っています。

【@music】

追記: 2023-05-24

いや、アレですね。この話、ギターの個体によって全然違う。

チューナーでセント単位まで測れる方法がわかったので値を拾ってみたけど、

結局は「感覚でなんとなく合わせる」以外にいい方法なんて、無いっすわ。

real name: music/20230512

2023-02-19

私は歌が下手です。リズムもピッチも悪い。25年程前に、専門学校に編入してボーカル科でご指導頂いた時にもそうだったし、今もそうです。なお学校は脱落しました。

これは歌のピッチの話です。

テレビ番組のエンディング曲に採用された位の有名な方がyoutuber的に歌を上げていた事を知り、驚いたけど、へーと思ってフォローした。

休日になり聴いてみると伴奏に対して全部がフラットしている。ありゃ?そうなの?もっと神がかり的に歌が上手い方だと思っていた。

ふと見ると、別の方の、同じ曲の動画がおすすめされている。タイトルが「オッサンがxxを原曲キーで歌ってみた」→見ると、同様。

僕ら、歌う事に憧れる歌が下手な人は、何故か、無理に高いキーで歌おうとする心理に取り憑かれる。高い声で歌う事が表現にプラスになる、と安易な解釈をしていて、重大な「ただし適切なピッチで歌える範囲ならね」という条件を見逃す。

安易な解釈の根源は、カラオケ機器の功罪かも知れないけどそれはまた別の機会に。

それで全部がフラット気味になる。そして逆効果になる。自分もそうなのだけど。

これは、原曲キーで歌う事は偉くも何ともないぞ、という主張の話です。

あなたが絶対音感の話を持ち出すなら、その反論も持っています。絶対音感のトレーニングをすると、脳機能は拡大するのではなく、縮小する事が分かったそうです。でもそれも別の機会に。

合っていない高いキーに憧れる心理は完全に悪で、自分の中から排除したいと思っている。主旋律がズレるなら、シャープ気味になる方が適切で。むしろ低いキーで歌ってシャープ気味になる方がマシ。

と思うのだけど、自分でもできていないし、他の原因もあろうかとも思うし、全ては分からない。

全ては分からないですが、これは自信を持って主張したい。

「高いキー」によって、今の自分が備え持っていない魔法の様な魅力が発揮されると思っているなら、それは間違ってるよ。

そしてフラット癖が付くと、とんでもないデメリットになる。

これからもその考えでピッチ修正に取り組みたい。

【@music】

これは歌のピッチの話です。

テレビ番組のエンディング曲に採用された位の有名な方がyoutuber的に歌を上げていた事を知り、驚いたけど、へーと思ってフォローした。

休日になり聴いてみると伴奏に対して全部がフラットしている。ありゃ?そうなの?もっと神がかり的に歌が上手い方だと思っていた。

ふと見ると、別の方の、同じ曲の動画がおすすめされている。タイトルが「オッサンがxxを原曲キーで歌ってみた」→見ると、同様。

僕ら、歌う事に憧れる歌が下手な人は、何故か、無理に高いキーで歌おうとする心理に取り憑かれる。高い声で歌う事が表現にプラスになる、と安易な解釈をしていて、重大な「ただし適切なピッチで歌える範囲ならね」という条件を見逃す。

安易な解釈の根源は、カラオケ機器の功罪かも知れないけどそれはまた別の機会に。

それで全部がフラット気味になる。そして逆効果になる。自分もそうなのだけど。

これは、原曲キーで歌う事は偉くも何ともないぞ、という主張の話です。

あなたが絶対音感の話を持ち出すなら、その反論も持っています。絶対音感のトレーニングをすると、脳機能は拡大するのではなく、縮小する事が分かったそうです。でもそれも別の機会に。

合っていない高いキーに憧れる心理は完全に悪で、自分の中から排除したいと思っている。主旋律がズレるなら、シャープ気味になる方が適切で。むしろ低いキーで歌ってシャープ気味になる方がマシ。

と思うのだけど、自分でもできていないし、他の原因もあろうかとも思うし、全ては分からない。

全ては分からないですが、これは自信を持って主張したい。

「高いキー」によって、今の自分が備え持っていない魔法の様な魅力が発揮されると思っているなら、それは間違ってるよ。

そしてフラット癖が付くと、とんでもないデメリットになる。

これからもその考えでピッチ修正に取り組みたい。

【@music】

real name: music/20230219

2023-02-18

心が晴れたらいいなと思って歌の場所に行きましたところ。若い男性の演者さんに、ステージから元気に問われたのです。

「好きなサンリオキャラは有りますか?僕はクロミちゃんが好きです!」

…(沈黙する客席)

我が家でも娘が居た時に(何年前だろう?)、家族で見ていました。サンリオの「お願いマイメロディ」というアニメ&キャラビジネスがあって、クロミちゃんというのは、主人公のライバルキャラ、アンパンマンでいうとバイキンマンみたいなものなのです。サンリオならではの可愛らしさと、ロックな感じの格好いい雰囲気、が混じったキャラだったかと記憶しています。なるほど、彼はそういう性癖なのか。ただのイケメンかと思ったら、2次元がイケるメンですかそうですか。

女性のお客様も居たので誰か返すかな、と思ったら、ちょっと微妙な空気になりそうで。ワシは周りの様子を見つつ「マイメロのお母さん!」と元気にイジリ返しましたよ。(この間、わずか0.05秒である)

…(ザワつく客席、ニヤっとする演者さん)

私も忘れていたのですが、心がやさぐれた時に

「マイメロママ 名言」

でググると、ちょっとフフってなります。

「パパは野菜を育てて、ママはパパを育てるのよ。」

「女の敵はいつだって、女なのよ。」

「お友達はちゃんと選ばないと あとで自分が後悔することになるのよ。」

実はこの、マイメロのママが、子供向けアニメとは思えない含蓄のあるセリフを吐く、ていう話は、だいぶ前にネットで話題になった、いわゆるネットミームです。イルカが攻めてくるぞ、と同じ系。

思わぬ場所で思わぬキーワードを思い出して、その時私もフフってなりました。ライブな空間で、サブカル系の空気も味わえて、楽しかったwww

演者の彼は春に大和シリウスでライブをするそうです。頑張れ!

【@music】

「好きなサンリオキャラは有りますか?僕はクロミちゃんが好きです!」

…(沈黙する客席)

我が家でも娘が居た時に(何年前だろう?)、家族で見ていました。サンリオの「お願いマイメロディ」というアニメ&キャラビジネスがあって、クロミちゃんというのは、主人公のライバルキャラ、アンパンマンでいうとバイキンマンみたいなものなのです。サンリオならではの可愛らしさと、ロックな感じの格好いい雰囲気、が混じったキャラだったかと記憶しています。なるほど、彼はそういう性癖なのか。ただのイケメンかと思ったら、2次元がイケるメンですかそうですか。

女性のお客様も居たので誰か返すかな、と思ったら、ちょっと微妙な空気になりそうで。ワシは周りの様子を見つつ「マイメロのお母さん!」と元気にイジリ返しましたよ。(この間、わずか0.05秒である)

…(ザワつく客席、ニヤっとする演者さん)

私も忘れていたのですが、心がやさぐれた時に

「マイメロママ 名言」

でググると、ちょっとフフってなります。

「パパは野菜を育てて、ママはパパを育てるのよ。」

「女の敵はいつだって、女なのよ。」

「お友達はちゃんと選ばないと あとで自分が後悔することになるのよ。」

実はこの、マイメロのママが、子供向けアニメとは思えない含蓄のあるセリフを吐く、ていう話は、だいぶ前にネットで話題になった、いわゆるネットミームです。イルカが攻めてくるぞ、と同じ系。

思わぬ場所で思わぬキーワードを思い出して、その時私もフフってなりました。ライブな空間で、サブカル系の空気も味わえて、楽しかったwww

演者の彼は春に大和シリウスでライブをするそうです。頑張れ!

【@music】

real name: music/20230218

2022-02-02

最近は、音階読み練習には アルファベット表記の イタリア音名を 使っています。(で第7音は Ti)

黒鍵をどう読むかを試行錯誤していていますが、こんな感じで

♯4 はシャープ固定で良さそう。

♭3, ♭7 はフラット固定で良さそう。

問題は ♯1 ♭2 をどうするかと、♯5 ♭6 をどうするかで、

これは 文脈で使い分けるのが本質、なのかなと。

あと、これだけでは電波発言っぽくなりますが、

調性のあるポピュラー音楽を楽しむ上で、

キーC を中心とすると、

そこに登場する一時キーは シャープ系よりフラット系の方が多い気がしています。

なので、 中心は C キー だけど 重心 は F とか B♭ キー ...

なんてことを、漠然と考えています。

ラッパ系が B♭ とか E♭ キー に親性なのも ふーん というか。

その流れで、 F♯メジャー キー じゃなくて G♭メジャーキー で慣れようとしています。

【@music】

___________

_____ |Ti

_____|_____|

_____ |La

_____|_____|

_____ |Sol

_____|_____|

|Fa

___________|

_____ |Mi

_____|_____|

_____ |Re

_____|_____|

|Do

___________|

黒鍵をどう読むかを試行錯誤していていますが、こんな感じで

___________

_____ |Ti

_____|_____| Te

_____ |La

_____|_____| Le/Si

_____ |Sol

_____|_____| Fi

|Fa

___________|

_____ |Mi

_____|_____| Me

_____ |Re

_____|_____| Ra/Di

|Do

___________|

♯4 はシャープ固定で良さそう。

♭3, ♭7 はフラット固定で良さそう。

問題は ♯1 ♭2 をどうするかと、♯5 ♭6 をどうするかで、

これは 文脈で使い分けるのが本質、なのかなと。

あと、これだけでは電波発言っぽくなりますが、

調性のあるポピュラー音楽を楽しむ上で、

キーC を中心とすると、

そこに登場する一時キーは シャープ系よりフラット系の方が多い気がしています。

- セカンダリドミナント

- シャープ系

- D7 ... Gキー

- E7 ... Aキー or Am(C)キー

- A7 ... Eキー or Em(G)キー

- フラット系

- C7 ... Fキー

- F7 ... B♭キー

- ドミナントマイナー

- Vm7 は、最近は セカンダリドミナント の延長の セカンダリIIm7 と考えてます。Cキーで、Fキーから借用で C7 の手前に Gm7。なので、フラット系。

- サブドミマイナー

- IVm7 は、♭III キーの IIm7 なのでしょう。

- でも、Vm7 よりは 突然それだけ出てくる借用コード が多い気がします。いずれにしてもフラット系。

- Dm7-5, E♭△7, Fm7, A♭△7, B♭7 ... E♭キー

- D♭△7 ... A♭キー

なので、 中心は C キー だけど 重心 は F とか B♭ キー ...

なんてことを、漠然と考えています。

ラッパ系が B♭ とか E♭ キー に親性なのも ふーん というか。

その流れで、 F♯メジャー キー じゃなくて G♭メジャーキー で慣れようとしています。

【@music】

real name: music/20220202

2014-10-19

2014-10-15 横浜 吉野町 禁煙ライブバー こびとさん にて出演させて頂きました!

ありがとうございました!

実はこの日は、前日から(おそらく)食中毒で、ズキズキとお腹がずっと痛い状況でした。

女性の生理って多分こんな感じなのだろう、何も無ければ休みたい…と思いましたが、せっかくブッキングして頂いたのにキャンセルするわけに行かない!そして趣味でライブやるのに仕事を休むわけに行かない!

ということで全力で仕事をし、急いでこびとさんに向かったのでした。オレ頑張った!えらい!

生きていれば、まぁそんなこともあります。

ライブは…反省点もありますが、実力相応なできだったと考えています。

もっと楽しんでいただけるステージができるように、また頑張ります!

【@music】

ありがとうございました!

実はこの日は、前日から(おそらく)食中毒で、ズキズキとお腹がずっと痛い状況でした。

女性の生理って多分こんな感じなのだろう、何も無ければ休みたい…と思いましたが、せっかくブッキングして頂いたのにキャンセルするわけに行かない!そして趣味でライブやるのに仕事を休むわけに行かない!

ということで全力で仕事をし、急いでこびとさんに向かったのでした。オレ頑張った!えらい!

生きていれば、まぁそんなこともあります。

ライブは…反省点もありますが、実力相応なできだったと考えています。

もっと楽しんでいただけるステージができるように、また頑張ります!

【@music】

real name: music/20141019

2014-08-18

以前、ライブの時にトークネタにした話なんですけども。ちょっとここにも書いてみます。

命の話、あるいは、猫とニワトリの話です。

僕は最近、鶏肉をよく食べます。おいしく食べます。胸肉を焼いて、ちょうどいい具合で焦げ目がついたやつなんか、美味しくて美味しくて、もうたまりません。

僕らは、他の生き物の命をもらって、食べて、自分の命を持続しています。

その、他の生き物の命って、食べたら「どこから自分」なんですかね?

例えば、ニワトリのピーちゃんを飼っていたとしましょう。

それは、庭で歩いているときには、明らかに自分の命とは別の命であるわけです。

でもそのピーチャンをシメてお肉を頂いたとき、そのタンパク質は

一体、どの瞬間からピーちゃんじゃなくなって、

どの瞬間から車ケイゾーになるんですかね?

口に含んだ時?

噛み砕いた時?

胃に入った時?

腸で消化した時?

(余談ですが私が幼い頃、車家ではニワトリを飼っていました。通算二羽。すべて近所の猫に狩られました。ある朝、庭にはニワトリの血だらけの子宮、その他臓器が転がっていました。たくさんの羽毛が散らばる中に、完全な卵になる前の、赤い球体があったことを今でも覚えています。なので、私は今でも

猫を見ると本能的に殺意を覚えます。

お願いですから、私の目の前に、あなた様が愛している飼い猫ちゃんを放さないようにしてください。)

ニワトリは、庭で歩いているときには、明らかに自分の命と別の命です。

でも、自分を構成している原子・分子と、彼・彼女を構成している原子・分子に、一体どれだけの違いがあるのでしょう。

で、

入ったら出て行くじゃないですか。

どこから自分じゃなくなるんですかね。

胃で消化した時?

腸で水分を脱した時?

肛門から出た時?

トイレで流した時?

て考えていくとですよ。

「命はどこからどこまでなのか」って、実は曖昧な範囲でしか定められないのではないか と思うのです。

定義する という語を、英語では define と言いますが、この語の語源は「端っこを決める」de-fine らしいです。つまり、あるものを定義するとは、どこから、どこまでなのか、その端を決めるということ。

そうすると、「命とは de-fine できないものである」と考えることもできるわけです。

リチャード ドーキンスという人が、「私達の生命は、遺伝情報というなんだか曖昧なものが、次々と波乗りをするように乗り継いでいく、ただの乗り物なんじゃないか」という説を唱えました。

僕はこの説に、なんとなく共感します。でもなんとなく違和感を持ちます。

身近な誰かが亡くなったりすると、いつも頭がおかしくなります。

そんで、いつも、結局答えは出ません。

僕はバカだなぁ、といつも思います。

僕の遺伝情報を継いだ生き物は、2人は生きています。1つは死にました。

先日、空手部の先輩が、奥様とお子様二人の、ご家族三人を同時に亡くされました。

その意味が、僕には理解できないんです。

僕はバカだなぁ、とつくづく思います。

【@music】

命の話、あるいは、猫とニワトリの話です。

僕は最近、鶏肉をよく食べます。おいしく食べます。胸肉を焼いて、ちょうどいい具合で焦げ目がついたやつなんか、美味しくて美味しくて、もうたまりません。

僕らは、他の生き物の命をもらって、食べて、自分の命を持続しています。

その、他の生き物の命って、食べたら「どこから自分」なんですかね?

例えば、ニワトリのピーちゃんを飼っていたとしましょう。

それは、庭で歩いているときには、明らかに自分の命とは別の命であるわけです。

でもそのピーチャンをシメてお肉を頂いたとき、そのタンパク質は

一体、どの瞬間からピーちゃんじゃなくなって、

どの瞬間から車ケイゾーになるんですかね?

口に含んだ時?

噛み砕いた時?

胃に入った時?

腸で消化した時?

(余談ですが私が幼い頃、車家ではニワトリを飼っていました。通算二羽。すべて近所の猫に狩られました。ある朝、庭にはニワトリの血だらけの子宮、その他臓器が転がっていました。たくさんの羽毛が散らばる中に、完全な卵になる前の、赤い球体があったことを今でも覚えています。なので、私は今でも

猫を見ると本能的に殺意を覚えます。

お願いですから、私の目の前に、あなた様が愛している飼い猫ちゃんを放さないようにしてください。)

ニワトリは、庭で歩いているときには、明らかに自分の命と別の命です。

でも、自分を構成している原子・分子と、彼・彼女を構成している原子・分子に、一体どれだけの違いがあるのでしょう。

で、

入ったら出て行くじゃないですか。

どこから自分じゃなくなるんですかね。

胃で消化した時?

腸で水分を脱した時?

肛門から出た時?

トイレで流した時?

て考えていくとですよ。

「命はどこからどこまでなのか」って、実は曖昧な範囲でしか定められないのではないか と思うのです。

定義する という語を、英語では define と言いますが、この語の語源は「端っこを決める」de-fine らしいです。つまり、あるものを定義するとは、どこから、どこまでなのか、その端を決めるということ。

そうすると、「命とは de-fine できないものである」と考えることもできるわけです。

リチャード ドーキンスという人が、「私達の生命は、遺伝情報というなんだか曖昧なものが、次々と波乗りをするように乗り継いでいく、ただの乗り物なんじゃないか」という説を唱えました。

僕はこの説に、なんとなく共感します。でもなんとなく違和感を持ちます。

身近な誰かが亡くなったりすると、いつも頭がおかしくなります。

そんで、いつも、結局答えは出ません。

僕はバカだなぁ、といつも思います。

僕の遺伝情報を継いだ生き物は、2人は生きています。1つは死にました。

先日、空手部の先輩が、奥様とお子様二人の、ご家族三人を同時に亡くされました。

その意味が、僕には理解できないんです。

僕はバカだなぁ、とつくづく思います。

【@music】

real name: music/20140818

2014-08-14

行くひとも、来るひともいて。

生き物なんですよね。僕ら。

誕生日のお祝いって、苦手です。

おめでとう、

おめでとうって、

笑顔で言いたいな。

2014-08-13 ライブハウスのオープンマイクイベント。

ご家族を亡くした知人の事や、

自分の家族や、知人の誕生日の事を考えていて。

命についての歌を、歌わせて頂こうと思って準備していたのですが…

自分の気持ちが座る場所を見つけられず、時間がどんどん過ぎてしまい、時間切れになってました。

いろいろ未整理のまま、大事な人の応援のためお店に伺い

いろいろ、考えるのを諦めました。

だめな私。

【@music】

生き物なんですよね。僕ら。

誕生日のお祝いって、苦手です。

おめでとう、

おめでとうって、

笑顔で言いたいな。

2014-08-13 ライブハウスのオープンマイクイベント。

ご家族を亡くした知人の事や、

自分の家族や、知人の誕生日の事を考えていて。

命についての歌を、歌わせて頂こうと思って準備していたのですが…

自分の気持ちが座る場所を見つけられず、時間がどんどん過ぎてしまい、時間切れになってました。

いろいろ未整理のまま、大事な人の応援のためお店に伺い

いろいろ、考えるのを諦めました。

だめな私。

【@music】

real name: music/20140814

2014-05-31

ヤッター!

ワタシは、ツイッターでギターのコードフォームを毎日自動ツイートする、flat7thというアカウントを運営しています。その説明ページにて、ジャズギターの教本をご紹介しています。

→【@GuitarChords】

Amazonのページにリンクをしているので、そのリンクからたどってAmazonで購入して頂けると、ほんの僅か、私に紹介料が入ります。

そして嬉しいことに、やっと1冊、私の紹介ページからたどって購入して頂けたようです!

その紹介料、5000円に貯まるまで振り込まれないようで、まだ私には入ってこないのですけども…そして、このペースでは一生振り込まれそうにないですが…

それでも嬉しいです!

自分が本当に良いと思っている教本を、どなたかが買ってくれたこと。

ほんの僅かですが、収入になった(なる予定)ということ。

お買い上げ、ありがとうございました。

今後ともよろしくお願いいたします。

【@music】

ワタシは、ツイッターでギターのコードフォームを毎日自動ツイートする、flat7thというアカウントを運営しています。その説明ページにて、ジャズギターの教本をご紹介しています。

→【@GuitarChords】

Amazonのページにリンクをしているので、そのリンクからたどってAmazonで購入して頂けると、ほんの僅か、私に紹介料が入ります。

そして嬉しいことに、やっと1冊、私の紹介ページからたどって購入して頂けたようです!

その紹介料、5000円に貯まるまで振り込まれないようで、まだ私には入ってこないのですけども…そして、このペースでは一生振り込まれそうにないですが…

それでも嬉しいです!

自分が本当に良いと思っている教本を、どなたかが買ってくれたこと。

ほんの僅かですが、収入になった(なる予定)ということ。

お買い上げ、ありがとうございました。

今後ともよろしくお願いいたします。

【@music】

real name: music/20140531

2014-04-16

ギターコードのツイートボットについて、朝のツイート時間を 7時 から 6時 に変更します。

これまで、出勤時間、電車の待ち時間に見て頂くことを想定していましたが、起床時などにメール・SNSチェックされる方もおられると思います。

というか自分がそうするようになったのです。7時だとちょっと遅いのですね。

おかげさまで、300名以上の方にフォロー頂いております。

これからもよろしくお願いいたします!

【@music】

これまで、出勤時間、電車の待ち時間に見て頂くことを想定していましたが、起床時などにメール・SNSチェックされる方もおられると思います。

というか自分がそうするようになったのです。7時だとちょっと遅いのですね。

おかげさまで、300名以上の方にフォロー頂いております。

これからもよろしくお願いいたします!

【@music】

real name: music/20140416

2014-04-07

僕らが歌をつくるとき、

歌詞は想像で書いていいので、

限りなく自由なはず。

それこそ

三日月に腰掛けたり、

イルカになって海を泳いだり、

何にでもなれるはずなんだ、歌の中では。

でも何かが僕を引き留める。

発想が不自由になる。

なんで?

それは多分、冷徹な分析屋がいるからだ。

こんな自分なんて、

たかが自分なんて、

冷静に考えたら、自己評価って凄く低くなる。

小さな自分は、コンプレックスの固まりだ。

けど、自己評価が不当に低い事が、

私という生き物に、余計な不幸せを背負い込ませている…かも知れない。

ある時、ちゃんとご飯を食べない事は、ペット虐待と同じ事だと気づいた。

人は皆、身体を持っていて。

身体を持つ生き物は、他の命を食べなければ死んでしまう。

僕は身体を持った、ただの生き物であって。

ペットに何を食べさせるかは、飼い主の責任。

食べ物を、与えなくても、与え過ぎても、飼い主が虐待してる事になる。

自分自身の肉体にエサをやるのは自分自身。

食べ物を、与えなくても、与え過ぎても、自分自身を虐待してる事になる。

じゃその次に話を進めよう。

部下をいつも叱ってばかり、褒めてやらない上司なら、

そんなところで働きたくない。

有能な人から辞めていくから、職場はいつも、回らない。

君は君を褒めていますか?

お疲れ様ってねぎらえるかな?

僕は僕を褒めているかな?

真っ直ぐに見てあげてるかな?

自分の事は、本当はよく分からない。

嫌な所が、全部見え過ぎていて。

じゃあせめて歌を、歌うときは、

格好いい自分でいさせてあげよう。

女の子を大事に守る、白馬の騎士でいさせてあげよう。

世界を変える事ができる、黒タートルにジーンズの男でいさせてあげよう。

そんなの無理だあり得ないって

恥ずかしい妄想だって

頭の隅で誰かが言う

だけど、そんな誰かのために、僕は歌を歌う訳じゃない

このプロジェクトの想定顧客は、ひねくれたへそ曲がりなんかじゃない

それで僕は気づいたんだ。

本当の所、

僕は僕に素敵な歌を

歌ってあげたかったんだ。

僕は格好いい僕の歌を

歌って欲しかったんだ。

僕らが歌をつくるとき、

もっと僕らは自由でいいはず。

【@music】

歌詞は想像で書いていいので、

限りなく自由なはず。

それこそ

三日月に腰掛けたり、

イルカになって海を泳いだり、

何にでもなれるはずなんだ、歌の中では。

でも何かが僕を引き留める。

発想が不自由になる。

なんで?

それは多分、冷徹な分析屋がいるからだ。

こんな自分なんて、

たかが自分なんて、

冷静に考えたら、自己評価って凄く低くなる。

小さな自分は、コンプレックスの固まりだ。

けど、自己評価が不当に低い事が、

私という生き物に、余計な不幸せを背負い込ませている…かも知れない。

ある時、ちゃんとご飯を食べない事は、ペット虐待と同じ事だと気づいた。

人は皆、身体を持っていて。

身体を持つ生き物は、他の命を食べなければ死んでしまう。

僕は身体を持った、ただの生き物であって。

ペットに何を食べさせるかは、飼い主の責任。

食べ物を、与えなくても、与え過ぎても、飼い主が虐待してる事になる。

自分自身の肉体にエサをやるのは自分自身。

食べ物を、与えなくても、与え過ぎても、自分自身を虐待してる事になる。

じゃその次に話を進めよう。

部下をいつも叱ってばかり、褒めてやらない上司なら、

そんなところで働きたくない。

有能な人から辞めていくから、職場はいつも、回らない。

君は君を褒めていますか?

お疲れ様ってねぎらえるかな?

僕は僕を褒めているかな?

真っ直ぐに見てあげてるかな?

自分の事は、本当はよく分からない。

嫌な所が、全部見え過ぎていて。

じゃあせめて歌を、歌うときは、

格好いい自分でいさせてあげよう。

女の子を大事に守る、白馬の騎士でいさせてあげよう。

世界を変える事ができる、黒タートルにジーンズの男でいさせてあげよう。

そんなの無理だあり得ないって

恥ずかしい妄想だって

頭の隅で誰かが言う

だけど、そんな誰かのために、僕は歌を歌う訳じゃない

このプロジェクトの想定顧客は、ひねくれたへそ曲がりなんかじゃない

それで僕は気づいたんだ。

本当の所、

僕は僕に素敵な歌を

歌ってあげたかったんだ。

僕は格好いい僕の歌を

歌って欲しかったんだ。

僕らが歌をつくるとき、

もっと僕らは自由でいいはず。

【@music】

real name: music/20140407

2014-03-30

テキストで鍵盤を書く方法を発明したかも(笑

【@music】

___________ ___________

_____ |7 _____ |

_____|_____| _____|_____|

_____ | _____ |13

_____|_____| _____|_____|

_____ |5 _____ |

_____|_____| _____|_____|

| |11

___________| ___________|

_____ |3 _____ |

_____|_____| _____|_____|

_____ | _____ |9

_____|_____| _____|_____|

|1 |

___________| ___________|

___________ ___________

_____ | _____ |3

_____|_____| _____|_____|

_____ |9 _____ |

_____|_____| _____|_____|

| |1

___________| ___________|

_____ | _____ |

_____|_____| _____|_____|

_____ |6 _____ |

_____|_____| _____|_____|

_____ | _____ |5

_____|_____| _____|_____|

| |

___________| ___________|

_____ |3 _____ |

_____|_____| _____|_____|

_____ | _____ |9

_____|_____| _____|_____|

|1 |

___________| ___________|

【@music】

real name: music/20140330

2014-03-23

横浜吉野町 こびとさん にて歌わせていただきました!

楽しい時間でした!ありがとうございました!

写真は、音楽友達の大石さんから頂きました。

大石さんは同学年だったことが判明w

これからもよろしくお願いします!

【@music】

楽しい時間でした!ありがとうございました!

写真は、音楽友達の大石さんから頂きました。

大石さんは同学年だったことが判明w

これからもよろしくお願いします!

【@music】

real name: music/20140323

2014-03-16

言葉として、「弾く」と「引く」が同じ音なのは面白いです。

何の音を出すかと同じくらい、何の音を出さないかが大事なような気がしています。弾かない=引く。

先日の自分の曲なんですが、GmからC9へ行くのは、Gドリアンなイメージなのです。

この手法の(私の)パクリ元は、キャロルキングさんです。

曲の中で、パートの始まりのコードって大事じゃないですか。Gmから始まると、キーの雰囲気としてもGマイナーな雰囲気なのですけど、平行調メジャーが、Bbメジャーというより、Fメジャーな雰囲気なんですよ。

別の言い方をすると、VImから始まってるのではなくてIImから始まるような。

また別の言い方をすると、属調(CキーからみたGキー)に含まれるコードをしれっと使う。

それで、メロがその特徴音を、あえて使わないんです。

私は よける とか、さける とか、弾かない=引く とか呼んでいます。

Cキーで言うと、F音がシャープしたコードを弾くんだけど、メロディーはF#音を使わない。

アルバム「タペストリー」の中でそんな曲をキャロキンさんが書いていて。It's Too Late とか。

意外に思われるかも知れませんが、You've Got A Friend もこの手法を使っています。

Aメロの歌始まりの直前の部分、マイナーキーなんだけどメジャーのツーファイブです。

IIm7-5 じゃなくて、IIm7 。

メロが始まってない…つまり…メロの存在自体でよけている(w)

そんで、先日の曲の話に戻るんですが、Amまではキーの雰囲気はそのまま、そんでAdimを使うのはGメジャーキーのドミナントコード群の一つなのですけど、Gマイナーの雰囲気の中で使うとメロディックマイナー風になったり。

そんな事を考えながら作った曲でした。

こんな曲を作ると、バッキングパートを誰かミュージシャンの方にお願いするときは、大変になってしまうのですけど…「大変な事をお願いするときは、ちゃんと何をやりたいのか説明できるひと」でありたいと思っています。

僕が尊敬するシンガーソングライターさんの、浜田裕介さんは、これの「下属調」版をよく使われます。

下属調(Cキーから見たFキー)に含まれるコードをしれっと使って、メロはその特徴音、Bb音を通らない。

これはロックの曲にはよく出てきます。

スリーコードって、キーCで言うと Cコード、Fコード、Gコード ですよね。

そこに、Fのスリーコードである Bbコード を入れるのは、よくあるんです。bVIIメジャーコード。

bVIIメジャーコードで有名なのは…いろいろあると思いますが、

スリー・ドッグ・ナイトのヒット曲で Joy To The World ていうのがあって、私はこの曲を思い出します。

https://www.youtube.com/watch?v=dFypAB7nYGA

ビートルズの We Can Work It Out なんかもこれですよね。

Cキーで、BメロやサビがFコードから始まるとして、その手前に C7 を置くことは、よくあります。

で、その更に手前に Gm を置くと、スムーズでかつ豊かな響きになります。

普通だとCキーではGメジャーコードじゃないですか。そこにFキーのGmを入れる、という話。

解説するひとによっては、CキーでGmコードを使うことを、ドミナントマイナーと言ったりします。

作曲するときにこのコードを発想する元としては

・フォークソング風に「ギターで適当にコードを抑えて手の位置をずらして」作曲していて突然出てきた、と考えたり、

・流れ重視の解析では、下属調(Cキーに対しFキー)のツーファイブを混ぜていると考えたり、

いろいろと思いますが、今は私は、下属調ツーファイブ派。

音を弾かない=引く、

詳しくは、近いキー(臨時記号の増減が少しだけあるキー)からコードを借りてきて、メロディーがその特徴音をあえて使わない、

という話でした。

【@music】

何の音を出すかと同じくらい、何の音を出さないかが大事なような気がしています。弾かない=引く。

先日の自分の曲なんですが、GmからC9へ行くのは、Gドリアンなイメージなのです。

この手法の(私の)パクリ元は、キャロルキングさんです。

曲の中で、パートの始まりのコードって大事じゃないですか。Gmから始まると、キーの雰囲気としてもGマイナーな雰囲気なのですけど、平行調メジャーが、Bbメジャーというより、Fメジャーな雰囲気なんですよ。

別の言い方をすると、VImから始まってるのではなくてIImから始まるような。

また別の言い方をすると、属調(CキーからみたGキー)に含まれるコードをしれっと使う。

それで、メロがその特徴音を、あえて使わないんです。

私は よける とか、さける とか、弾かない=引く とか呼んでいます。

Cキーで言うと、F音がシャープしたコードを弾くんだけど、メロディーはF#音を使わない。

アルバム「タペストリー」の中でそんな曲をキャロキンさんが書いていて。It's Too Late とか。

意外に思われるかも知れませんが、You've Got A Friend もこの手法を使っています。

Aメロの歌始まりの直前の部分、マイナーキーなんだけどメジャーのツーファイブです。

IIm7-5 じゃなくて、IIm7 。

メロが始まってない…つまり…メロの存在自体でよけている(w)

そんで、先日の曲の話に戻るんですが、Amまではキーの雰囲気はそのまま、そんでAdimを使うのはGメジャーキーのドミナントコード群の一つなのですけど、Gマイナーの雰囲気の中で使うとメロディックマイナー風になったり。

そんな事を考えながら作った曲でした。

こんな曲を作ると、バッキングパートを誰かミュージシャンの方にお願いするときは、大変になってしまうのですけど…「大変な事をお願いするときは、ちゃんと何をやりたいのか説明できるひと」でありたいと思っています。

僕が尊敬するシンガーソングライターさんの、浜田裕介さんは、これの「下属調」版をよく使われます。

下属調(Cキーから見たFキー)に含まれるコードをしれっと使って、メロはその特徴音、Bb音を通らない。

これはロックの曲にはよく出てきます。

スリーコードって、キーCで言うと Cコード、Fコード、Gコード ですよね。

そこに、Fのスリーコードである Bbコード を入れるのは、よくあるんです。bVIIメジャーコード。

bVIIメジャーコードで有名なのは…いろいろあると思いますが、

スリー・ドッグ・ナイトのヒット曲で Joy To The World ていうのがあって、私はこの曲を思い出します。

https://www.youtube.com/watch?v=dFypAB7nYGA

ビートルズの We Can Work It Out なんかもこれですよね。

Cキーで、BメロやサビがFコードから始まるとして、その手前に C7 を置くことは、よくあります。

で、その更に手前に Gm を置くと、スムーズでかつ豊かな響きになります。

普通だとCキーではGメジャーコードじゃないですか。そこにFキーのGmを入れる、という話。

解説するひとによっては、CキーでGmコードを使うことを、ドミナントマイナーと言ったりします。

作曲するときにこのコードを発想する元としては

・フォークソング風に「ギターで適当にコードを抑えて手の位置をずらして」作曲していて突然出てきた、と考えたり、

・流れ重視の解析では、下属調(Cキーに対しFキー)のツーファイブを混ぜていると考えたり、

いろいろと思いますが、今は私は、下属調ツーファイブ派。

音を弾かない=引く、

詳しくは、近いキー(臨時記号の増減が少しだけあるキー)からコードを借りてきて、メロディーがその特徴音をあえて使わない、

という話でした。

【@music】

real name: music/20140316

2014-01-29

1/25(土)、町田WestVoxにてライブ出演させて頂きました!

たくさんの方から温かいお気持ちを頂き、大変感謝いたしております。

皆さんレベルが高い方ばかりのなかで出演させていただき、光栄でした。

また、すごく勉強になりました。至らない点も多々あったと認識しておりますが、一つ一つ改善していきたいと思います。

ありがとうございました!

【@music】

たくさんの方から温かいお気持ちを頂き、大変感謝いたしております。

皆さんレベルが高い方ばかりのなかで出演させていただき、光栄でした。

また、すごく勉強になりました。至らない点も多々あったと認識しておりますが、一つ一つ改善していきたいと思います。

ありがとうございました!

【@music】

real name: music/20140129

2014-01-09

最近、IV7を勉強しなおしています。

iii音がbiii音になり一瞬ブルースっぽくなる。スケールはIメロディックマイナー=IVリディアンb7になる。

サブドミマイナーIVmと同様、ここぞってところで使うと面白いです。

自分の曲でも手癖風に何となく IV9 V9 Iとか IV9 IIIV7(#9,b13) IVmとか使っていたのですけど、やっと自分の録音に合わせられるようになってきました。

変な音を使う時には「説明できる」事を目指していますが、まだまだ追いつかない事もあります。

頑張ろうっと。( ´∀`)

【@music】

iii音がbiii音になり一瞬ブルースっぽくなる。スケールはIメロディックマイナー=IVリディアンb7になる。

サブドミマイナーIVmと同様、ここぞってところで使うと面白いです。

自分の曲でも手癖風に何となく IV9 V9 Iとか IV9 IIIV7(#9,b13) IVmとか使っていたのですけど、やっと自分の録音に合わせられるようになってきました。

変な音を使う時には「説明できる」事を目指していますが、まだまだ追いつかない事もあります。

頑張ろうっと。( ´∀`)

【@music】

real name: music/20140109

2013-12-24

楽器趣味復活後、人生で1000人の方に聴いて頂きこう、の件。

2013年分の記録。

あと年末のイベント一個ありますけど、今のうちに。

2013

1/9 westvox アコステ5人はいた

1/23 westvox アコステ5人はいた

2/6 voxアコステ 2人+2

2/9 catsライブ 13人+2

2/21 cats 3人+1

2/28 天王町 ミミズク 3+1人

3/2 ミミズク 10人

3/6 westvox 10人はいた

4/3 westvox 10人

5/1 オーキー 10人

5/15 westvox 10人

5/17 lopo 5+1

6/19 westvox 7+2

6/21 lopo 5+1

7/2 cats 1

7/17 westvox 6+2

7/19 lopo 5+1

7/24 westvox 5+2

8/13 cats 3+1

8/14 westvox 6+3

8/16 lopo 4+1

isnt she lovely, even if

8/25 westvox24ust 7人くらい

hush、いつも、キャンディ、通り雨、電話

9/2 こびとさん、2+1人

世紀末、通り雨、電話

9/24 cats 4+1 isnt she、泣きむし、even if、電話

9/29 こびとさんライブ 11+1

世紀末、通り雨、isn't she、暗がり、電話

9/30 cats4+1 夜を見てた

10/19 cats自分ライブ 7+2

世紀末、暗がり、ナキムシ、いつも、追憶のシアター、僕らの夏の夢、通り雨、Hush、Hunter、All I Care For、夜を見てた、電話、even if、Moon After Rain、14 曲

10/23 アコステ 電話、Moon 6+3

10/27 アコステプラス 7+3

世紀末、泣き虫、even if、通り雨、電話

11/4 こびとさんライブ 8+1

泣き虫、世紀末、even if、moon、電話

11/27 アコステ 10+3 世紀末、moon

12/18 こびとさん ライブ客ゼロ、4+1 夜を見てた、通り雨、世紀末、追憶のシアター、Moon

12/19 アコステ 9+3 moon、電話

お客様197, スタッフ52

計 249

【@music】

2013年分の記録。

あと年末のイベント一個ありますけど、今のうちに。

2013

1/9 westvox アコステ5人はいた

1/23 westvox アコステ5人はいた

2/6 voxアコステ 2人+2

2/9 catsライブ 13人+2

2/21 cats 3人+1

2/28 天王町 ミミズク 3+1人

3/2 ミミズク 10人

3/6 westvox 10人はいた

4/3 westvox 10人

5/1 オーキー 10人

5/15 westvox 10人

5/17 lopo 5+1

6/19 westvox 7+2

6/21 lopo 5+1

7/2 cats 1

7/17 westvox 6+2

7/19 lopo 5+1

7/24 westvox 5+2

8/13 cats 3+1

8/14 westvox 6+3

8/16 lopo 4+1

isnt she lovely, even if

8/25 westvox24ust 7人くらい

hush、いつも、キャンディ、通り雨、電話

9/2 こびとさん、2+1人

世紀末、通り雨、電話

9/24 cats 4+1 isnt she、泣きむし、even if、電話

9/29 こびとさんライブ 11+1

世紀末、通り雨、isn't she、暗がり、電話

9/30 cats4+1 夜を見てた

10/19 cats自分ライブ 7+2

世紀末、暗がり、ナキムシ、いつも、追憶のシアター、僕らの夏の夢、通り雨、Hush、Hunter、All I Care For、夜を見てた、電話、even if、Moon After Rain、14 曲

10/23 アコステ 電話、Moon 6+3

10/27 アコステプラス 7+3

世紀末、泣き虫、even if、通り雨、電話

11/4 こびとさんライブ 8+1

泣き虫、世紀末、even if、moon、電話

11/27 アコステ 10+3 世紀末、moon

12/18 こびとさん ライブ客ゼロ、4+1 夜を見てた、通り雨、世紀末、追憶のシアター、Moon

12/19 アコステ 9+3 moon、電話

お客様197, スタッフ52

計 249

【@music】

real name: music/20131224

2013-12-01

自分で課した作曲ノルマがクリアできません(x_x)…

コード並べたネタはたくさんあるのですが、難しすぎて自分で弾けなかったり

作詞のネタが「思い」ばっかりでシチュエーション浮かばなかったり

とりあえずなんかつくろう!簡単なやつ!そうしよう!

【@music】

コード並べたネタはたくさんあるのですが、難しすぎて自分で弾けなかったり

作詞のネタが「思い」ばっかりでシチュエーション浮かばなかったり

とりあえずなんかつくろう!簡単なやつ!そうしよう!

【@music】

real name: music/20131201

2013-11-28

町田WestVoxさんにて アコステ! 参加させて頂きました。お付き合い頂いた皆さん、スタッフの皆さん、ありがとうございました!

Voxさんでは、受付時に申し込むとDVDを作成していただけます。タムタムさんに作っていただいたDVDの .VOB ファイルをそのままYouTubeにアップロードすれば、自動的に変換してくれて普通に閲覧可能になるようです。

参加されている皆様、ぜひどうぞ。

【@music】

| リンク | 備考 |

|---|---|

| 世紀末キャンディ / Moon After Rain (浜田裕介さんカバー) | YouTube |

Voxさんでは、受付時に申し込むとDVDを作成していただけます。タムタムさんに作っていただいたDVDの .VOB ファイルをそのままYouTubeにアップロードすれば、自動的に変換してくれて普通に閲覧可能になるようです。

参加されている皆様、ぜひどうぞ。

【@music】

real name: music/20131128

2013-11-26

次回ライブ、入れて頂きました。

2013-12-18(水) 横浜吉野町こびとさんにて出演させて頂きます。

ライブの時、オリジナルの曲を演奏するのも楽しいのですが、オリジナルだけでなくカバー曲を演奏すると、「私はこんな音楽が好きなんです」という主張になる気がしています。

前回は自分の曲を控え目にして、日本語のカバー曲を2曲演奏させて頂きました。次回はまた洋楽をやろうかと企んでおります。

頑張るぞ!

【@music】

2013-12-18(水) 横浜吉野町こびとさんにて出演させて頂きます。

ライブの時、オリジナルの曲を演奏するのも楽しいのですが、オリジナルだけでなくカバー曲を演奏すると、「私はこんな音楽が好きなんです」という主張になる気がしています。

前回は自分の曲を控え目にして、日本語のカバー曲を2曲演奏させて頂きました。次回はまた洋楽をやろうかと企んでおります。

頑張るぞ!

【@music】

real name: music/20131126

2013-10-22

最近、自分のことを省みて、

(恋愛観について特に)男らしくないかもしれない

と思います。

先日のライブにからみ、

ある方から

「あなたの曲は男性よりは女性が好む感じだと思う」と言われました。

ある先輩から

「あなたは優しい歌が好きなんだね」と言われました。

うーむ。

女々しいのかなぁ。

確かに、情緒的な詩とか物語とか好きだし。

ロマンチスト傾向があるかも知れない。

恋に恋する部分も無いとは言い切れない。

話が飛びますけど、「そこは行っとくべきだろう」、と言われるようなところで、手が出なかった経験が、何度かあります。

んでも、そういうのって自重しないと「後で自分が蝕まれる」と思うんですよ。

そりゃ私だって、セックスもエロビデオも好きですよ。健康ですし。

あるマンガのセリフ「これからの時代、スケベな男は貴重なんだぞ」は、名言だと思います。

でも、後悔するんですよ。いろんなことで。通勤電車の中で突然わーって叫びそうになるんですよ。

あとねぇ、手を出さなかったら出さなかったでまた、後悔するんですよ。男らしくないよねぇ。

男らしい、女らしいって、なんでしょうね。

未だによくわかりません。

【@music】

(恋愛観について特に)男らしくないかもしれない

と思います。

先日のライブにからみ、

ある方から

「あなたの曲は男性よりは女性が好む感じだと思う」と言われました。

ある先輩から

「あなたは優しい歌が好きなんだね」と言われました。

うーむ。

女々しいのかなぁ。

確かに、情緒的な詩とか物語とか好きだし。

ロマンチスト傾向があるかも知れない。

恋に恋する部分も無いとは言い切れない。

話が飛びますけど、「そこは行っとくべきだろう」、と言われるようなところで、手が出なかった経験が、何度かあります。

んでも、そういうのって自重しないと「後で自分が蝕まれる」と思うんですよ。

そりゃ私だって、セックスもエロビデオも好きですよ。健康ですし。

あるマンガのセリフ「これからの時代、スケベな男は貴重なんだぞ」は、名言だと思います。

でも、後悔するんですよ。いろんなことで。通勤電車の中で突然わーって叫びそうになるんですよ。

あとねぇ、手を出さなかったら出さなかったでまた、後悔するんですよ。男らしくないよねぇ。

男らしい、女らしいって、なんでしょうね。

未だによくわかりません。

【@music】

real name: music/20131022

2013-10-20

昨日は鶴ヶ峰Catsにてミニライブをやらせて頂きました!

結局、14曲演奏させて頂きました。

思いのほかよくできました(w

録音を聞いてみましたが、もしかすると実力以上の演奏ができていたかも知れません(@_@

応援頂いた皆さん、ありがとうございました!

【@music】

結局、14曲演奏させて頂きました。

思いのほかよくできました(w

録音を聞いてみましたが、もしかすると実力以上の演奏ができていたかも知れません(@_@

応援頂いた皆さん、ありがとうございました!

【@music】

real name: music/20131020

2013-10-17

こんばんは。只今、酔っ払っております。つれづれなるママに書いてみます。

私、いい歳して、結構、アニメーションを見ています。

アニメーションの中でも、海外よりは、日本のアニメーションを見ることが多いです。

その、アニメーションの製作者クレジットで、最近「色彩設計」という役職をよく見かけます。

私は、学生当時、美術の授業でクロッキーとかデッサンがすごく好きで得意だったのですが、

着彩がすごーーーーく苦手でした。

そのこともあって、色を適切に選べる方を、すごく尊敬します。

私思うんですが、「色彩設計」、すごく大事なんです。

色の付け方にもおそらく技術があって、「この部分をどんな色にするか」って、

大事なんだと思います。

作品全体で表現したい雰囲気があり、全体の中でのそのパートの位置づけがあり、

そこでどんな色を使うかで、印象がだいぶ変わるのだと思います。

こんな話を書くのも…最近考えることがありまして。

音楽で言うと、現代の音楽で、ドレミファソラシドの音から外れない音だけで

構成されている曲は、現代では「名曲」としては、ほとんど成立しません。

名曲には、基本メジャーキーの主音から見て、m6か、m3か、m7か、とにかく

黒鍵の音が必ず入ります。

どの黒鍵を使うか、あるいは、どの白鍵を「使わないか」が、

曲の雰囲気にものすごーく影響するように思うのです。

たとえば、アフリカンアメリカンをルーツとする曲、つまりブルースや、

ブルースを元にするロック音楽は、ドレミファソラシドのうち、

ファの音を極端に嫌います。(=曲中のフレーズにおいてファ(第4音)を

わざと避けていると思えるようなフレーズが、常套句としてとても多い)

でもファの音って、CキーでG7の7thの音であり、解決感を出すのに

とーっても大事な音なのです。

ファの音を「使うこと」、「使わないこと」が、そのパートの

雰囲気を決定するとっても大事な要素だと、私は考えています。

また、名曲と呼ばれるバラードには、たいていm6の音が入ります。

ドレミファソラシドの音の中で、それぞれの音の「重み」が違うなんて、

普通は思わないじゃないですか。でもあるんですよ。

そこから考えると、アニメーションや映画作品にも、そういう、

「重み」の違う色が、あると思うのですよ。

だから、「Aメロはなるべくファの音を使わないで構成して、Bメロでファを

多用することによって雰囲気を変えよう」みたいな感覚で、

「Aパートはメイン色・サブ色・補色をこれにして、Bパートではこれとこれにしよう」

「それによって、こんな雰囲気を演出しよう」など、シロートには考えが

及びもしないような技術が、「色彩設計」者の仕事にはあるように思うのです。

「色彩設計」という役職についての駄文でした。

【@music】

私、いい歳して、結構、アニメーションを見ています。

アニメーションの中でも、海外よりは、日本のアニメーションを見ることが多いです。

その、アニメーションの製作者クレジットで、最近「色彩設計」という役職をよく見かけます。

私は、学生当時、美術の授業でクロッキーとかデッサンがすごく好きで得意だったのですが、

着彩がすごーーーーく苦手でした。

そのこともあって、色を適切に選べる方を、すごく尊敬します。

私思うんですが、「色彩設計」、すごく大事なんです。

色の付け方にもおそらく技術があって、「この部分をどんな色にするか」って、

大事なんだと思います。

作品全体で表現したい雰囲気があり、全体の中でのそのパートの位置づけがあり、

そこでどんな色を使うかで、印象がだいぶ変わるのだと思います。

こんな話を書くのも…最近考えることがありまして。

音楽で言うと、現代の音楽で、ドレミファソラシドの音から外れない音だけで

構成されている曲は、現代では「名曲」としては、ほとんど成立しません。

名曲には、基本メジャーキーの主音から見て、m6か、m3か、m7か、とにかく

黒鍵の音が必ず入ります。

どの黒鍵を使うか、あるいは、どの白鍵を「使わないか」が、

曲の雰囲気にものすごーく影響するように思うのです。

たとえば、アフリカンアメリカンをルーツとする曲、つまりブルースや、

ブルースを元にするロック音楽は、ドレミファソラシドのうち、

ファの音を極端に嫌います。(=曲中のフレーズにおいてファ(第4音)を

わざと避けていると思えるようなフレーズが、常套句としてとても多い)

でもファの音って、CキーでG7の7thの音であり、解決感を出すのに

とーっても大事な音なのです。

ファの音を「使うこと」、「使わないこと」が、そのパートの

雰囲気を決定するとっても大事な要素だと、私は考えています。

また、名曲と呼ばれるバラードには、たいていm6の音が入ります。

ドレミファソラシドの音の中で、それぞれの音の「重み」が違うなんて、

普通は思わないじゃないですか。でもあるんですよ。

そこから考えると、アニメーションや映画作品にも、そういう、

「重み」の違う色が、あると思うのですよ。

だから、「Aメロはなるべくファの音を使わないで構成して、Bメロでファを

多用することによって雰囲気を変えよう」みたいな感覚で、

「Aパートはメイン色・サブ色・補色をこれにして、Bパートではこれとこれにしよう」

「それによって、こんな雰囲気を演出しよう」など、シロートには考えが

及びもしないような技術が、「色彩設計」者の仕事にはあるように思うのです。

「色彩設計」という役職についての駄文でした。

【@music】

real name: music/20131017

2013-10-08

本日、岡村靖幸さん(岡村チャン)の曲をピアノ弾き語りにアレンジしてある譜面を買って来ました。

やっぱりこの人、すごいです。採譜して編曲した方(河野芳子さんとのこと)がすごいのかもですが…

普通なら IV -> V の進行で、ちょっと柔らかくするのに IVmaj7 -> IV / V とかするじゃないですか。岡村チャンはそこで # IVm7(b5) -> IVmaj7 / V とかするんですよ。まぁ、maj7 のベース半音ずらしでm7(b5)使うのは、良くあるって言われたらまぁそうなんですが…。

あとですね、サブドミマイナーからのアーメン終止だったら、IVm7 -> Imaj7 か、IIm7(b5) -> Imaj7 くらいじゃないですか。そこで岡村チャンは「ナポリの2」でbIImaj7 -> I とか行くわけです。

岡村靖幸さんって実はすごいんですよ。

作詞にしたって、「僕はステップアップするため 倫社と現国学びたい」って歌詞をロックに載せられる日本人が、彼の他にいようか(反語)。

まー、マニアックな話でした。

あ、すみません、この本には"ステップUP↑"は収録されていません。

【@music】

やっぱりこの人、すごいです。採譜して編曲した方(河野芳子さんとのこと)がすごいのかもですが…

普通なら IV -> V の進行で、ちょっと柔らかくするのに IVmaj7 -> IV / V とかするじゃないですか。岡村チャンはそこで # IVm7(b5) -> IVmaj7 / V とかするんですよ。まぁ、maj7 のベース半音ずらしでm7(b5)使うのは、良くあるって言われたらまぁそうなんですが…。

あとですね、サブドミマイナーからのアーメン終止だったら、IVm7 -> Imaj7 か、IIm7(b5) -> Imaj7 くらいじゃないですか。そこで岡村チャンは「ナポリの2」でbIImaj7 -> I とか行くわけです。

岡村靖幸さんって実はすごいんですよ。

作詞にしたって、「僕はステップアップするため 倫社と現国学びたい」って歌詞をロックに載せられる日本人が、彼の他にいようか(反語)。

まー、マニアックな話でした。

あ、すみません、この本には"ステップUP↑"は収録されていません。

【@music】

real name: music/20131008

2013-09-30

こびとさんにてライブでした。緊張したけど楽しかった!

舞い上がってトークが早口になっていたようです(@_@)。

曲の演奏も拙い部分があったかとは思いますが、概ね自分の実力どおりだったように思います。

また地道に練習します。

いろんな方に応援して頂いてとても嬉しかったです。

ありがとうございました!

ケータイのSDメモリカード方面の事情により、写真が何もありません…

【@music】

舞い上がってトークが早口になっていたようです(@_@)。

曲の演奏も拙い部分があったかとは思いますが、概ね自分の実力どおりだったように思います。

また地道に練習します。

いろんな方に応援して頂いてとても嬉しかったです。

ありがとうございました!

ケータイのSDメモリカード方面の事情により、写真が何もありません…

【@music】

real name: music/20130930

2013-09-22

ライブイベントにて、PA助手をやらせて頂きました。貴重な経験をさせて頂きました。