* 日々のメモ

2026-01-05

普段 Linux GNOME のPCで作業しています。

必要に応じて使えるように GNOME Boxes 仮想環境で Windows を維持しているのですが…重いので使いたくない。

この正月に Waydroid を入れたら、なかなかに軽快です。Waydroid は、Wayland が前提の Linux 用仮想 Android です。

コモディティというか、多数が使うOSを用意する、という目的なら、こっちのほうがいいのでは、など考えています。

ただし、Waydroid 環境では動かない Android ソフトも割とあるようで、そこは悩ましいです。

しばらく使ってみます。

【* 日々のメモ】

必要に応じて使えるように GNOME Boxes 仮想環境で Windows を維持しているのですが…重いので使いたくない。

この正月に Waydroid を入れたら、なかなかに軽快です。Waydroid は、Wayland が前提の Linux 用仮想 Android です。

コモディティというか、多数が使うOSを用意する、という目的なら、こっちのほうがいいのでは、など考えています。

ただし、Waydroid 環境では動かない Android ソフトも割とあるようで、そこは悩ましいです。

しばらく使ってみます。

【* 日々のメモ】

real name: memo/20260105

2026-01-01

2026年 あけましておめでとうございます。

旧年中お世話になった方々、ありがとうございました。

本年もよろしくお願いいたします。

画像は いらすとや さんからいただきました。

【* 日々のメモ】

旧年中お世話になった方々、ありがとうございました。

本年もよろしくお願いいたします。

画像は いらすとや さんからいただきました。

【* 日々のメモ】

real name: memo/20260101

2025-12-25

自分の、ちょっとしたプログラムをメンテナンスしてました。

何をいじったかというと、このブログの、ログインパスワードの難読化処理です。使ってるハッシュ関数がmd5だったのですが、それをやっと卒業してsha256に更新しました。

こんな辺鄙な場所のWikiシステムなんて、別に誰も攻撃して来ないですが、まぁ仕事のお勉強になるのです。サーバ側に保存するパスワードを平文文字列とせずハッシュ関数で難読化したり、ログインするための通信が毎回同じ内容にならないようにチャレンジ・レスポンス方式のプロトコルとしたり、そういう改造をする事で、仕事でも似た話が出た時に、ああ、それはこうやれば行けますよ、って言いたい訳です。

まぁ、自己満足ですけどね。言ってみればソフトウェア版のガレージ趣味というか。ガレージに古い車があるのだけど、所々が新しい設備になってる。ボンネット開けて、掃除して、パーツ交換、あれ動かない、こうして、OK動いた、フタ閉めて、よし、みたいな。どれだけ効果があるのかは不明ですが、でも楽しかったです。

【* 日々のメモ】

何をいじったかというと、このブログの、ログインパスワードの難読化処理です。使ってるハッシュ関数がmd5だったのですが、それをやっと卒業してsha256に更新しました。

こんな辺鄙な場所のWikiシステムなんて、別に誰も攻撃して来ないですが、まぁ仕事のお勉強になるのです。サーバ側に保存するパスワードを平文文字列とせずハッシュ関数で難読化したり、ログインするための通信が毎回同じ内容にならないようにチャレンジ・レスポンス方式のプロトコルとしたり、そういう改造をする事で、仕事でも似た話が出た時に、ああ、それはこうやれば行けますよ、って言いたい訳です。

まぁ、自己満足ですけどね。言ってみればソフトウェア版のガレージ趣味というか。ガレージに古い車があるのだけど、所々が新しい設備になってる。ボンネット開けて、掃除して、パーツ交換、あれ動かない、こうして、OK動いた、フタ閉めて、よし、みたいな。どれだけ効果があるのかは不明ですが、でも楽しかったです。

【* 日々のメモ】

real name: memo/20251225

2025-12-23

扇風機のホコリをとって、大掃除完了です。

換気扇のフィルターはこの間換えたし

自作PCも先日開けて一通り掃除したし

以上!

(廃業の届けもできました。

あとは確定申告...)

前に、進め!

【* 日々のメモ】

換気扇のフィルターはこの間換えたし

自作PCも先日開けて一通り掃除したし

以上!

(廃業の届けもできました。

あとは確定申告...)

前に、進め!

【* 日々のメモ】

real name: memo/20251223

2025-12-19

私が好きなOOP風の考え方

ソフトウェア仕事の中で、こういうのをクラス単位として抽出する。

オフィスでの人の例。

ただし、悪い人が不正を働くのを防ぐ、意味で、時計を合わせることができる人や、針を変える方法を限定するのは、意味があります。

たとえば、国会の会期が終了するのをごまかして、徹夜で議論を続けるために時計を変えちゃうとか、そいういう不正(笑)がありえます。それを防ぐために、この時計は手を使って針が任意の時刻を指すよう合わせることはできず、この時計の周辺に特定の電波を発生させないと、針を換えられません、とする事には、セキュリティ上の意味は、あります。

まぁだから温度センサーのチップうんぬんの話も、要は、知恵を絞ってなにかの問題を解決したい問題領域(問題ドメイン)の知見に基づいて、その役に立つよう賢く「ソフトウェア部分」を作って、それら部分を組み上げて全体を作る、という、当たり前の話です。

で、こういうのを、オブジェクト指向と、呼ぶのか、何なのか。

広い意味では、オブジェクト指向と言えなくもないんですが、もう1970年代に端を発する「要件定義の文書から名詞をオブジェクトとして抽出する」タイプのオブジェクト指向と、違うんです。

ドメイン主義って言うんですかね?しらんけど。問題領域の知識を高めてソフト設計に活かす、です。

と私は思っています。

追記:

もし国会の時計が上記になったら、「故障中」って紙貼って隠し、手で時刻を書いて時計代わりにします、って議長か誰かが宣言するのでしょう。ね。

人間の世界にはセキュリティーホールがいっぱいだ(笑)。

【* 日々のメモ】

ソフトウェア仕事の中で、こういうのをクラス単位として抽出する。

- ある会社が、ある会社との折衝を一元化するために、ただ一人の専任「営業担当者」を設ける、

- ように、ある組込みソフトの中で、ある制御チップ(例:温度センサー、モーター制御IC、…)と、送受信をするただ一つの専任「担当クラス」を設ける。

- 悪い例「温度センサーで何度以上を検出したら、モーター制御ICに停止を送信する」という操作を、ひと続きの処理で、書く、のは悪い例。

- 良い例「温度センサーからの入力はそこで一人。何が起きたら何をするか決める人で一人。モーター制御ICに何かを送信する人で一人」、は良い例。

- そうすると、新製品では温度センサーを別のチップに変える、としたいときに、その温度センサーのクラスを替えれば良い。

- ある工場が、ある職人に役割を与える。と、その人が自分はなになにの責任を担うんだと意識することで、日常生活でもそのことを深く考え続け、特定作業の職人に育つ。

オフィスでの人の例。

- 良い例:夏のオフィスのエアコン温度は、ひとにより希望温度が全然違う。その場合、エアコン温度スイッチを操作する専任者を立てると、あらゆる人がこの専任者に依頼をするので、ここに狭い範囲(ドメイン)のプロ知識が集約する。ソフトウェアでも、こういうのを機能のまとまりとする。

- 例えばの話... あるオフィスでは、12時から13時は昼休みなので、節電しろー、と経営者が言う。電灯も消す。でも、13時過ぎに、外回りをしていた営業担当者が、暑い暑いと言いながら帰ってくる。ここで温度を2度、3度、5度下げても、涼しくならず、15時くらいに寒くなってみんなひざ掛け必須。自律神経失調。偏頭痛。こういうの良くない。

- なので、エアコン大臣になった山田さんは、「11:30になったら温度設定を2度下げ、12時になったら戻す」というハック(巧妙な手順)を、思いつく。すると、経営者も、営業担当者も、なんとなく幸せに、…なるかもしれない。11:30ではうまくいかないようなら、その時刻を11:20、11:10、としてみる。試行と結果観察を繰り返して、手順を最適化する。昨今のAIみたいだ(笑

- 悪い例:オフィスの壁掛け時計は、全員が正しい時刻に設定したい。なので、この時計を合わせるための、セッターやゲッターを設ける意味が薄い。必要のないオーバー抽象化は悪。

ただし、悪い人が不正を働くのを防ぐ、意味で、時計を合わせることができる人や、針を変える方法を限定するのは、意味があります。

たとえば、国会の会期が終了するのをごまかして、徹夜で議論を続けるために時計を変えちゃうとか、そいういう不正(笑)がありえます。それを防ぐために、この時計は手を使って針が任意の時刻を指すよう合わせることはできず、この時計の周辺に特定の電波を発生させないと、針を換えられません、とする事には、セキュリティ上の意味は、あります。

まぁだから温度センサーのチップうんぬんの話も、要は、知恵を絞ってなにかの問題を解決したい問題領域(問題ドメイン)の知見に基づいて、その役に立つよう賢く「ソフトウェア部分」を作って、それら部分を組み上げて全体を作る、という、当たり前の話です。

で、こういうのを、オブジェクト指向と、呼ぶのか、何なのか。

広い意味では、オブジェクト指向と言えなくもないんですが、もう1970年代に端を発する「要件定義の文書から名詞をオブジェクトとして抽出する」タイプのオブジェクト指向と、違うんです。

ドメイン主義って言うんですかね?しらんけど。問題領域の知識を高めてソフト設計に活かす、です。

と私は思っています。

追記:

もし国会の時計が上記になったら、「故障中」って紙貼って隠し、手で時刻を書いて時計代わりにします、って議長か誰かが宣言するのでしょう。ね。

人間の世界にはセキュリティーホールがいっぱいだ(笑)。

【* 日々のメモ】

real name: memo/20251219

2025-12-18

仕事とか、正面から向き合う事も大事だけど、ハス(斜め)に構えて流す事が大事な事もありますね。ちょっと反省しました。

「合気道では正面には構えないよ。全部、半身(斜め構え)」と教わったのを思い出す、などしてました。

全部、まっすぐ受けてまっすぐ返すのが良い事もあるけど、それで自分が倒れたら終わってしまう。終わらない事、折れない事だって大事。前に進むにはね。

(とか書いてみたけど、違うな)

実際の案件に入ってもいないのに、皮膚にも言動にも、結構なレベルのストレス反応が出てる。アカン。謎の高負荷状態なのは間違いない。

何と何が影響していて、何が引っかかっていて、何をどうすれば上手く進むのか、全然分かってません。

今までの考え方の何かが根本的に通用してなくて、自分が新しい状況に適応できてないのは、少なくとも分かった。

どうすればいいやら…

まずは落ち着く、か。

奇妙な高負荷。

PCで例えると Windows Update で重い、みたいな状況に、自分がなってる(w

自分が気づいてなかったか、または意図的に見ないようにしていた、「何か」が引っ張り出されてきたのは分かった

まぁでも、その話は、いいよ

多分アレだ。私が、相手をまだ許せてないんだな。もう10年以上経ってるのにその相手に、怒ってる。

その怒りを脳やら自律神経やらで、再生してしまってて、だからおかしくなる。

なるほど

【* 日々のメモ】

「合気道では正面には構えないよ。全部、半身(斜め構え)」と教わったのを思い出す、などしてました。

全部、まっすぐ受けてまっすぐ返すのが良い事もあるけど、それで自分が倒れたら終わってしまう。終わらない事、折れない事だって大事。前に進むにはね。

(とか書いてみたけど、違うな)

実際の案件に入ってもいないのに、皮膚にも言動にも、結構なレベルのストレス反応が出てる。アカン。謎の高負荷状態なのは間違いない。

何と何が影響していて、何が引っかかっていて、何をどうすれば上手く進むのか、全然分かってません。

今までの考え方の何かが根本的に通用してなくて、自分が新しい状況に適応できてないのは、少なくとも分かった。

どうすればいいやら…

まずは落ち着く、か。

奇妙な高負荷。

PCで例えると Windows Update で重い、みたいな状況に、自分がなってる(w

自分が気づいてなかったか、または意図的に見ないようにしていた、「何か」が引っ張り出されてきたのは分かった

まぁでも、その話は、いいよ

多分アレだ。私が、相手をまだ許せてないんだな。もう10年以上経ってるのにその相手に、怒ってる。

その怒りを脳やら自律神経やらで、再生してしまってて、だからおかしくなる。

なるほど

【* 日々のメモ】

real name: memo/20251218

2025-12-12

本日で個人事業は一旦廃業です。本当にたくさんの方にお世話になり、ありがとうございました。

まだ確定申告もあるし、届け出もあるし、残務はありますけども。

そしてまだ人生は続きますし仕事も続きます。

音楽活動、ライブしたーい!バイクツーリングにも行きたいし、魚釣りもしたい。

でもしばらくは大人しく真面目に働きます。

新しい環境ですでに沢山の方にお世話になっております。本当にありがとうございます。

頑張ります。

まだまだ、わからないこと、未熟なことだらけで、努力して勉強しないとです。

よろしくお願いします。

(廃止日は2025-12-14とします)

【* 日々のメモ】

まだ確定申告もあるし、届け出もあるし、残務はありますけども。

そしてまだ人生は続きますし仕事も続きます。

音楽活動、ライブしたーい!バイクツーリングにも行きたいし、魚釣りもしたい。

でもしばらくは大人しく真面目に働きます。

新しい環境ですでに沢山の方にお世話になっております。本当にありがとうございます。

頑張ります。

まだまだ、わからないこと、未熟なことだらけで、努力して勉強しないとです。

よろしくお願いします。

(廃止日は2025-12-14とします)

【* 日々のメモ】

real name: memo/20251212

2025-12-02

昔、嫌いなものをはっきり表明できることは、分解能が高い証拠で、それで誰かに好まれることもあるのでは、と思ってました。

誰か、というのは、例えば、同じように分解能が高い方、とか。

でも違いますね。嫌いなものを表明すると、それだけで関係ない人からも嫌われる。

逆に、好きなものを楽しく語ると、それだけで好かれる。と思います。

嫌いなものは、訊かれなきゃ言わず、訊かれても別に言わなくていい。

ただし嘘をついて嫌いなものまで好きだと言うのは、やらない。嘘はつかない。

でも嫌いだと言う必要もない。黙るのと嘘をつくのは、違う。

どうせ、親しいひとには、好き嫌いはわかる。

嫌いなものが伝わるのは、そのくらい親しいひとだけで、いいのだろうなと思います。

でここに、いらすとや さんのイラストでも入れようかと思って

マスコット人形を押しつぶすひと

で検索したけど、さすがに出てきませんでしたw

【* 日々のメモ】

誰か、というのは、例えば、同じように分解能が高い方、とか。

でも違いますね。嫌いなものを表明すると、それだけで関係ない人からも嫌われる。

逆に、好きなものを楽しく語ると、それだけで好かれる。と思います。

嫌いなものは、訊かれなきゃ言わず、訊かれても別に言わなくていい。

ただし嘘をついて嫌いなものまで好きだと言うのは、やらない。嘘はつかない。

でも嫌いだと言う必要もない。黙るのと嘘をつくのは、違う。

どうせ、親しいひとには、好き嫌いはわかる。

嫌いなものが伝わるのは、そのくらい親しいひとだけで、いいのだろうなと思います。

でここに、いらすとや さんのイラストでも入れようかと思って

マスコット人形を押しつぶすひと

で検索したけど、さすがに出てきませんでしたw

【* 日々のメモ】

real name: memo/20251202

2025-11-25

プログラミング言語のガイド文書には複数の構成法があって

他の軸もあるでしょうね...例えば

まぁそういった"軸"の一つが、上記、書くためか、読むためか、と思います。プログラミング言語を学ぶ際、軸の上下方向から挟み込むように、そして少しずつ高い精度で正確に認識していけるように、自分なりに両方のメモを用意すると良さげですね。

また、「今読んでるガイド文書がそのどちらなのか」を掴んでおくのは大事かも。ということは、自分が書くときには、そのどちら視点なのかを宣言しておくのは、大事かも。

何の話かというと。とある言語のガイドを見て「うーむ、いきなりそれは詳しすぎる…」など読みづらさを感じたことがあったのですが、書き方の方向性が、そのときの自分が読みたかったもの、こうあってほしいという思いと逆だっただけで、まぁその文書はそれでありか。など。

思ったことでした。

【* 日々のメモ】

- 自分のプログラムを書きたい人向け。

- 関数定義、変数の型、制御文や、モジュールパッケージの取り込み・作成の記法から始まる

- 他人のプログラムを読みたい人向け。

- 特殊記号、式の記法や演算子の優先順、複文記法や改行の意味から始まる

他の軸もあるでしょうね...例えば

- トップダウンか、ボトムアップか

- 目的指向か、手段指向か

まぁそういった"軸"の一つが、上記、書くためか、読むためか、と思います。プログラミング言語を学ぶ際、軸の上下方向から挟み込むように、そして少しずつ高い精度で正確に認識していけるように、自分なりに両方のメモを用意すると良さげですね。

また、「今読んでるガイド文書がそのどちらなのか」を掴んでおくのは大事かも。ということは、自分が書くときには、そのどちら視点なのかを宣言しておくのは、大事かも。

何の話かというと。とある言語のガイドを見て「うーむ、いきなりそれは詳しすぎる…」など読みづらさを感じたことがあったのですが、書き方の方向性が、そのときの自分が読みたかったもの、こうあってほしいという思いと逆だっただけで、まぁその文書はそれでありか。など。

思ったことでした。

【* 日々のメモ】

real name: memo/20251125

2025-11-13

目上の方とお話をさせて頂くと、本当に勉強になります。

なんだかすごく勉強させて頂いたと感じたことがありまして。

その話の具体をネットにすぐ書いてしまうことは避けますが、

帰りの電車で何度も何度も反芻しながら考えていました。

私は以前、この日記だったか、Xだったかに、こんな事を書いた気がします。

何か精神的な気質なのかもしれません。

自分でも良くないとは薄々思っていたのですが、

ご指摘を受けて改めてハッとしました。

好きの嫌いになってしまったものをよくよく考えると、それらは

「好きだけど自分が上手にできない」ことだったのかなと。

つまり酸っぱい葡萄というやつではと。

失敗からマイナスの学習をして避けようとしている。

小さくまとまろうとしてる、ということなのではないか。

ある方とお話をしていて

好きだけど→上手にできない→で、 そこでどうするの?

と問いを投げてくださった気がします。

その壁を突破して、得意になれば、好きになる

ということに、気づかせようとしてくださった、ように、勝手に解釈をしています。

まぁ違うかもしれませんが。

それで決めました。

好きの嫌いは、今のいまで全部リセットします。

それで、その壁を突破する方法はないのか?と考えるようにします。

だってうまくやっている他のひとが現実にいるのだから。

コンピュータも、音楽も、武道も。人も本も。全部。

これからも変に「好きの嫌い」を作らないように気をつけます。

【* 日々のメモ】

なんだかすごく勉強させて頂いたと感じたことがありまして。

その話の具体をネットにすぐ書いてしまうことは避けますが、

帰りの電車で何度も何度も反芻しながら考えていました。

私は以前、この日記だったか、Xだったかに、こんな事を書いた気がします。

- 好きなものは深く知りたくなって、どんどん学ぶ。

- どんどん詳しくなる途中で

- 好きの好き、と 好きの嫌い が細分化されていき、

- 気づくとたくさんのものが「嫌い」にラベル付けされている。

何か精神的な気質なのかもしれません。

自分でも良くないとは薄々思っていたのですが、

ご指摘を受けて改めてハッとしました。

好きの嫌いになってしまったものをよくよく考えると、それらは

「好きだけど自分が上手にできない」ことだったのかなと。

つまり酸っぱい葡萄というやつではと。

失敗からマイナスの学習をして避けようとしている。

小さくまとまろうとしてる、ということなのではないか。

ある方とお話をしていて

好きだけど→上手にできない→で、 そこでどうするの?

と問いを投げてくださった気がします。

その壁を突破して、得意になれば、好きになる

ということに、気づかせようとしてくださった、ように、勝手に解釈をしています。

まぁ違うかもしれませんが。

それで決めました。

好きの嫌いは、今のいまで全部リセットします。

それで、その壁を突破する方法はないのか?と考えるようにします。

だってうまくやっている他のひとが現実にいるのだから。

コンピュータも、音楽も、武道も。人も本も。全部。

これからも変に「好きの嫌い」を作らないように気をつけます。

【* 日々のメモ】

real name: memo/20251113

2025-11-11

最近ネットで知った名言がありまして

「糸電話の糸が喋るな」と。

元の文脈は、マスコミに対する批判、だったようです。

ですが、自分にもなんだか思い当たる状況があって、思い出しました。

糸が喋ってもいいんです、顔と名前を明示してくれるなら。

誰が喋っているかわからないコトバは、ノイズでしかない。

情報系の学科では、わりと最初のほうで

という流れを習います。そして、冗長符号や公開鍵暗号などで

などを学びます。

2ビットエラー検出1ビットエラー訂正とか、大学で習ったとき感動しました。すげぇぇ、って。

間違った電文が届いても、その間違った電文自体から、正しい電文を数学的に計算できるって、凄くない?w

事実を隠そうとしてもいずれわかる、仕組みがいくらでもありますよ、と。

【* 日々のメモ】

「糸電話の糸が喋るな」と。

元の文脈は、マスコミに対する批判、だったようです。

ですが、自分にもなんだか思い当たる状況があって、思い出しました。

糸が喋ってもいいんです、顔と名前を明示してくれるなら。

誰が喋っているかわからないコトバは、ノイズでしかない。

情報系の学科では、わりと最初のほうで

発信者 -> 符号化 -> 伝送路(ノイズが乗る) → 復号 -> 受信者

という流れを習います。そして、冗長符号や公開鍵暗号などで

- ただしい発信者からの情報か否かを、どうやって調べるか

- ただしい電信文か否かを、どうやって調べるか

などを学びます。

2ビットエラー検出1ビットエラー訂正とか、大学で習ったとき感動しました。すげぇぇ、って。

間違った電文が届いても、その間違った電文自体から、正しい電文を数学的に計算できるって、凄くない?w

事実を隠そうとしてもいずれわかる、仕組みがいくらでもありますよ、と。

【* 日々のメモ】

real name: memo/20251111

2025-11-01

HDDの時代、PCが壊れるときって、カコン、カコンと音がするなど、前兆現象がありました。

あれってHDDの読み込みエラーで、再シークが頻回に起きる音、だったのだと思います。

SSDの時代になって「再シークの音」はないのですけど、…

なんだか不穏な予兆を感じています。

この週末はPCの作業に浸かります。

しばらく更新がなかったら、あ、こいつPC壊れたな、とお察しください。

でもアレでした。スマホからも更新できるのでした。

そして半分冗談だったつもりが、マザボのUEFI更新で失敗して本当に起動しなくなりました(汗

マザボCMOSクリアしたら進みました。怖かった…

追記していきます。

サブPCが動くことの大切さを実感しました。

サブPCが Fedora40 と古くなっていたので、Fedora43 を新規インストール。

そこでまた気づき。新規インストールすると、Ctrl-Caps 設定やら、fgitx5 のかな漢字切り替えキー 設定やら、ssh の接続設定やら、emacs の設定やら、やたら面倒です。

でも、「そうそう、こういう感じだった」とも感じて。Linux PC を日常で使うって、こうでした。昔のガンダムのキャラで、ランバ・ラルさんというベテランのキャラがいて、そんなようなセリフを言っていた、ようなことを突然思い出しました。

久々にクリーンインストールしたので、設定したことをメモしています。

【* 日々のメモ】

あれってHDDの読み込みエラーで、再シークが頻回に起きる音、だったのだと思います。

SSDの時代になって「再シークの音」はないのですけど、…

なんだか不穏な予兆を感じています。

この週末はPCの作業に浸かります。

しばらく更新がなかったら、あ、こいつPC壊れたな、とお察しください。

でもアレでした。スマホからも更新できるのでした。

そして半分冗談だったつもりが、マザボのUEFI更新で失敗して本当に起動しなくなりました(汗

マザボCMOSクリアしたら進みました。怖かった…

追記していきます。

サブPCが動くことの大切さを実感しました。

サブPCが Fedora40 と古くなっていたので、Fedora43 を新規インストール。

そこでまた気づき。新規インストールすると、Ctrl-Caps 設定やら、fgitx5 のかな漢字切り替えキー 設定やら、ssh の接続設定やら、emacs の設定やら、やたら面倒です。

でも、「そうそう、こういう感じだった」とも感じて。Linux PC を日常で使うって、こうでした。昔のガンダムのキャラで、ランバ・ラルさんというベテランのキャラがいて、そんなようなセリフを言っていた、ようなことを突然思い出しました。

久々にクリーンインストールしたので、設定したことをメモしています。

【* 日々のメモ】

real name: memo/20251101

2025-10-26

夢を叶える3つの「あ」

当時、中学生だったか、高校生だったかな。FMの深夜放送を聞いていて、ほほうと思ったことがありました。リスナーさんのお悩みに、パーソナリティーさんが答えるような内容だったと思います。ラジオパーソナリティーって独特な言い方ですけど、ラジオ番組を進行する、主役の方を指します。

夢を叶える3つの「あ」があります、と。何かというと

- 「あ」せらない

- 「あ」わてない

- 「あ」きらめない

このコトバがどんな文脈、どんな状況で出てきたのかは、もう忘れてしまいましたが、強く記憶に残っている。すごいですね。中高生のときに聞いた話だとしたら、もう約40年前ってことです。

で、自分としてはこの3番目の「あきらめない」は、時々危険なことがあるとは思っていまして、現実の仕事現場には、その場から逃げなきゃいけないような状況、も、あると思っています。

なので少し更新して、以下を心がけようとしています。

- 「あ」せらない

- 「あ」わてない

- 簡単には「あ」きらめない

お客様の現場に入って、数カ月から1年とか常駐していると、その現場の方々の強いところ、何をビジネスとしているのか、が見えてきたりします。また逆に、その現場の方々がうまくできていない、問題点も見えてきたりします。

若い頃の自分は、その問題点を解決するソフトウェア・フレームワークを作って、ドヤ、と思ったりしていたのですけど、今ひとつ伝え方というか、提案の仕方が悪かったな、などと思い出します。

あるIP通信の現場で。通信プロトコルのレイヤーのソフトを、組み込み機器ハードと組み合わせて売る方々だったのですけど、

- 問題: せっかく作った 通信プロトコルのレイヤー処理 を、別の案件で再利用できていない

という状況があったのですね。

もう少し詳しく書くと、そこの現場でのプロジェクト文化として

- 問題詳細: ある案件での、プロトコルのスタック構造(=積み上げ方)を前提に、受信側、送信側、というまとまりでコードが作られていて

- 問題詳細: その中から、特定のレイヤーだけを再利用することが、できない

で、自分はあるプロジェクトでフレームワークのメイン部分を作らせてもらえる状況になったので、その「通信プロトコルのレイヤー を再利用しやすい」フレームワーク を作って、自分達のチームの基盤とし、かつ、そのフレームワークを 横のプロジェクトさんもどうぞ使ってみてくださいね、とやりました。で、お隣プロジェクトの1つは採用を検討し、お隣プロジェクトの1つは全然、別の方式で対応されていました。

どんなフレームワークだったか

簡単にいうと、受信パケットの解読と、送信パケットの組み立て処理を、プロトコルの内容云々に関わらず、共通で使えて、スタック順序なども入れ替えができるような、フレームワークにしました。

受信側は、まぁ頭から読んでいくのですけど、送信側を、コンパイラのNパス方式の真似というか、2回に分けてメイン側から呼び出すのです。

- 呼び出し1: 今あなたをパケット化したら何バイトになりますか? (見積もり依頼みたいなもの)

- 呼び出し2: ではでは、このアドレスからあなたをパケット化してください (実際の製造依頼みたいなもの)

こうすると、

- 送信パケットを上位レイヤーから組み立てていけるし、

- 上下の隣接

パケットレイヤーに対し、無知を貫く、あるいは何を問い合わせるかが明示的となり、独立性の高いコードも作りやすい

でメイン部は、「通信レイヤー」クラスの積み上げの情報を持っていて、

- 受信側は、バッファーの若番地から、下位レイヤーからの順で解読依頼をし

- 送信側は、バッファーの老番地から、上位レイヤーからの順で組立依頼をし

パケットの解読・作成と、送信・受信の部分を分けることができる。

そして、送信・受信という、動作機能のまとまりではなく、通信プロトコルのレイヤーという、ビジネスの売り物・ノウハウのまとまりで、コードを固めることができる。とかとか、そんなものでした。つまり、ソフトウェア仕事現場の問題に、ソフトウェアの構造で、解決をもたらそうとしたのです。このサイトの先頭でも、どこかのページでも、「家や橋を作るとき、材料を三角やアーチに組む」みたいな話をしているのは、そういうことです。

自分ではいいものが作れたと思ったし、自分のチームは要求性能のたしか9倍くらいの性能が出て、プロジェクトは無事に閉じようとしていたのですけど、おとなりのプロジェクト(別の方式のほう)は、ものすごい炎上状態になっていて。たいへんだったみたいです。

プロジェクトの進行の失敗状況、その状況に至る経緯(いろいろありました)なども見ていた自分は、辟易というか、虚脱感、あきらめ感に襲われて、その関連プロジェクトから離れたいと思って、その方向で営業的に動いてしまったのです。

数年後、同じ駅の別の現場で働いていたのですが、自分のフレームワークを引き継いでくださったベテランの方に、ばったり逢いました。飲み会の帰りだったそうです。

そしてその方は酔っ払って「車さんがやりたかったことが分かった」と、無限に繰り返すのです。

帰ってから一人でしみじみ飲んだ…ような気がします。

また、その当時は「そんな程度のもの、別の現場でも何度でも作って成功してやるさ」と思っていました。でも、チャンスって貴重なんですよね…

今思うと、自分にとって「あ」きらめ てしまった苦い経験です。自分は、その現場の強みも、強みを活かせていない状況も気づけていて、それをうまく解決する案も作成できていて、そして実際それで1案件成功していて、

なんでその現場をあきらめてしまったのか。

ネットのおふざけ文化で、「太陽神」と呼ばれる方がいます。

なんで太陽神かというと、その方は元スポーツのトップ選手で、当時は現役引退されリポーターなどの仕事をされていたのですが、「そこで諦めるなよ!」と強く主張する熱いコトバの応酬が、ある意味で暑苦しいとも言われていた。でも、その方が海外に行くと日本中が急激に寒波に襲われ、その方が日本に返ってくると暖かくなる、ということが、数回繰り返されました。まぁ、偶然なのでしょうが、その結果いわゆる、ネットミームというか、ネット上の笑い話ネタとして「太陽神」「天気予報を見た次には彼のSNSをチェックせよ」などと有名になったのです。

その「そこで諦めるな」を、今の自分は、当時の自分に言いたい。

もっとできること、あっただろ?と。おコメ食べろ!と。

ラジオパーソナリティーの方は、斎藤千夏さんでした。

太陽神とは、元トッププレーヤー、松岡修造さんです。

この文書を書いている私は、うだつの上がらないオッサンですが、偉大な先輩方のコトバは、そんな自分をときどき動かしてくれたり、しています。

次に似た状況に遭遇したら、別の行動を取れると思います。

- 「あ」せらない

- 「あ」わてない

- 簡単には「あ」きらめない

【* 日々のメモ】

real name: memo/20251026

2025-10-22

履歴書を更新し、証明写真 の欄を削除しました。

判断の経緯:

顔を秘密にしている訳ではありません。

このサイトにも自分の写真を載せていますし、動画サイトには、ライブ趣味でギターを弾いて歌っている動画も上げています。

履歴書には、顔写真は要らない。です。印鑑と同じく。

5S、しましょう。(整理、整頓、清掃、清潔、しつけ)

「整理、整頓」概念要素の関係を正しく認識。要る要らないを判断し、要るものには片付ける場所をつくり、要らないものは捨てる。

「清掃、清潔」作業場所と自分から、ゴミや汚れを除いて高秩序に保つ。

「しつけ」= 良い習慣をクセ付ける。習慣が形骸化していないか定期確認し、良型に再定義する。

【* 日々のメモ】

判断の経緯:

- 私の個人情報漏洩 被害

- 2024年、ある企業様から、個人情報漏洩の謝罪を、書面にて受けました

- 直後に、2001年以来使用していた仕事用のメールアドレスに、迷惑メールの着信が初めてあり、その後急速に件数が増大

- 結果として、アドレス変更、名刺の再作成など業務上の実コストとなりました

- 個人的な考え

- 履歴書という、正確な住所・氏名・学歴・職歴の資料に写真を貼付することは、漏洩など、情報管理コストを考えると、損と得が釣り合いません

- 就職応募ではいずれ直接対面で面談するので書面の段階では写真は不要

- 雇用契約を締結し正式入社の後に、入館証の情報として写真を撮るとGood

- 「顔採用」の可能性がある現状は望ましくない。またそれが適切な職種でもない

- 昨今の技術動向

- 画像生成AIにより、証明写真風の画像を偽造作成できる実例を拝見しました

- 書類が本人作成である証拠を求めるなら、公開鍵暗号方式で行うほうが速く正確

顔を秘密にしている訳ではありません。

このサイトにも自分の写真を載せていますし、動画サイトには、ライブ趣味でギターを弾いて歌っている動画も上げています。

履歴書には、顔写真は要らない。です。印鑑と同じく。

5S、しましょう。(整理、整頓、清掃、清潔、しつけ)

「整理、整頓」概念要素の関係を正しく認識。要る要らないを判断し、要るものには片付ける場所をつくり、要らないものは捨てる。

「清掃、清潔」作業場所と自分から、ゴミや汚れを除いて高秩序に保つ。

「しつけ」= 良い習慣をクセ付ける。習慣が形骸化していないか定期確認し、良型に再定義する。

【* 日々のメモ】

real name: memo/20251022

2025-10-20

働くって、厳しいです。

やはり自分が甘いと。反省しないとです。

「嫌われる勇気」とか書籍タイトルでありますけど、それって「好かれようと努力するのが基本」ていう暗黙知が前提なのですよね。

「お前はもっと好かれようと努力しろ」「クセの強い思想を出しすぎ」と言われた気がします。

個人の実名でネットに何か意見を表明すると、それがプラスになるのかマイナスになるのか。

私の場合は、プラスにできていないのでやめたほうがいい、のかもしれません。

自分に足りないのは専門性ではなく普遍性だという話、かも。

【* 日々のメモ】

やはり自分が甘いと。反省しないとです。

「嫌われる勇気」とか書籍タイトルでありますけど、それって「好かれようと努力するのが基本」ていう暗黙知が前提なのですよね。

「お前はもっと好かれようと努力しろ」「クセの強い思想を出しすぎ」と言われた気がします。

個人の実名でネットに何か意見を表明すると、それがプラスになるのかマイナスになるのか。

私の場合は、プラスにできていないのでやめたほうがいい、のかもしれません。

自分に足りないのは専門性ではなく普遍性だという話、かも。

【* 日々のメモ】

real name: memo/20251020

2025-10-17

ひろゆき氏 [小選挙区選挙で落ちた候補者がゾンビ復活する制度はおかしいよね。]

同意です。議員の大幅削減、と現運用のすり合わせ案として、

国会議員は小選挙区だけにして、

比例代表制度の人は国会議員としてではなく、党付きの特別職員として雇用できれば良いのでは?

つまり移行措置として、政党が雇用できる人件費を、国が補助する。

制度の対象者は、比例代表相当の選挙制度で国民が投票して決める。

比例区で落選しても、次の選挙まで党の職員として働きながら政策立案や勉強を続ける、

つまり准国会議員として活動できる。

どうでしょう。

【* 日々のメモ】

同意です。議員の大幅削減、と現運用のすり合わせ案として、

国会議員は小選挙区だけにして、

比例代表制度の人は国会議員としてではなく、党付きの特別職員として雇用できれば良いのでは?

つまり移行措置として、政党が雇用できる人件費を、国が補助する。

制度の対象者は、比例代表相当の選挙制度で国民が投票して決める。

比例区で落選しても、次の選挙まで党の職員として働きながら政策立案や勉強を続ける、

つまり准国会議員として活動できる。

どうでしょう。

【* 日々のメモ】

real name: memo/20251017

2025-10-07

/dev/input/ 以下のデバイスファイルを、学んでいます。

少し分かってきたのが

ゲームパッドは /dev/input/js0 で見ると、それ専用のAPI(というか構造体) でボタンやアナログ軸の値を取れるのだけど、

「他のプロセスに見せない」という操作はできない。

(参考コマンド

全く同じデバイスが、 /dev/input/event14 など(その時で変わる) で見れて、

こちらは「他のプロセスに見せない」という操作ができる。

(参考API

でも /dev/input/eventX から値を取るAPI(というか構造体) は、js0 とはまた別。

別だけどそれはそれで、値はとれるらしい。

(参考コマンド

で、起動ごとに毎回変わる eventX の X の値なんだっけ、となるので、grep して調べたい。

汎用手順は以下なのですが

"その周辺も見る" が曖昧で、面倒です。

面倒なことはスクリプトにしたくなるたちなので、書きました。

使用してみます

js0 で検索すると、同デバイスの デバイス名を確認でき、それが event14 (/dev/input/event14) でも見える、とわかります。

先頭で "showing /proc/bus/input/devices" と出してるのは冗長ですが、頻繁に「この元のファイルってなんだっけ」となるので足しました。

【* 日々のメモ】

少し分かってきたのが

ゲームパッドは /dev/input/js0 で見ると、それ専用のAPI(というか構造体) でボタンやアナログ軸の値を取れるのだけど、

「他のプロセスに見せない」という操作はできない。

(参考コマンド

jstest /dev/input/js0)全く同じデバイスが、 /dev/input/event14 など(その時で変わる) で見れて、

こちらは「他のプロセスに見せない」という操作ができる。

(参考API

ioctl(fd, EVIOCGRAB, 1))でも /dev/input/eventX から値を取るAPI(というか構造体) は、js0 とはまた別。

別だけどそれはそれで、値はとれるらしい。

(参考コマンド

evtest /dev/input/event14)で、起動ごとに毎回変わる eventX の X の値なんだっけ、となるので、grep して調べたい。

汎用手順は以下なのですが

- /proc/dev/input/devices 特殊ファイルを見て

- この表示は、空行を区切りとして 1つのデバイスとして見えるモノ が 複数行で表示されているので

- 目的のキーワードで検索し (kbd や js0 など)

- その周辺も見る

"その周辺も見る" が曖昧で、面倒です。

面倒なことはスクリプトにしたくなるたちなので、書きました。

使用してみます

keizo@fedora:vf2cmd$ search-devices js0

showing /proc/bus/input/devices ...

I: Bus=0003 Vendor=056e Product=2013 Version=0573

N: Name="Generic X-Box pad"

P: Phys=usb-0000:08:00.3-3.3/input0

S: Sysfs=/devices/pci0000:00/0000:00:08.1/0000:08:00.3/usb3/3-3/3-3.3/3-3.3:1.0/input/input56

U: Uniq=

H: Handlers=event14 js0

B: PROP=0

B: EV=20000b

B: KEY=7cdb000000000000 0 0 0 0

B: ABS=3003f

B: FF=107030000 0

keizo@fedora:vf2cmd$

js0 で検索すると、同デバイスの デバイス名を確認でき、それが event14 (/dev/input/event14) でも見える、とわかります。

先頭で "showing /proc/bus/input/devices" と出してるのは冗長ですが、頻繁に「この元のファイルってなんだっけ」となるので足しました。

【* 日々のメモ】

real name: memo/20251007

2025-10-05

OpenAIが sora2 を発表して、界隈で問題視されています。

以下、X と fb に書いた内容、こっちにも再掲します。

■ 私、格ゲーの必殺技入力を自動発行するプログラム作りました。でもこれ公開して誰でも使えるようにしたら、格ゲーで楽しんでる人たちの文化を、破壊するでしょう。なので自宅でvsCPUでだけ使います。

他方OpenAIがやってるのは、一時的に借りた金で他人の文化を轢き殺し、売り逃げて手元に儲けを残す事

■ 「自動で○○するプログラム」なんてのは、他人が人間の力で上手にやってるのを、ワシらみたいなオタクが羨ましがって、俺プログラム作れるから、それで復讐したる!みたいな話な訳。

もし、アルトマンが自分でピアノを上手に弾けて素敵な絵を描けたら、あんなもん作らん。仮に作っても公開せんと思う

■ ああ、語弊がありました。チューリング氏がエニグマ暗号を解読するマシンを作ったのは、尊いと思ってます。

アルトマンはその才能で第二のチューリングにもなれたはずなのに、飯塚幸三になった。しかも、自分で選んで

■ アルトマン、

てめーはオレ(達)を怒らせた

以前、フランクシナシナとか自動生成してましたけど、やめ。

自分は反AI陣営に付きます。

職業プログラマとしては昨今、AIでプログラム生成とか流行ってるけど、あれも。

もともと批判的な意見だったけど、明確に反対陣営に付きます。

sora2が示したことは

誤: 「生成AIの可能性を示した」

正: 「コーディングアシスタント系のAIは、本当にOSSや権利的にokな対象だけを学習してるのか?そんな訳ねーだろ。

総本山がこれなんだから非合法にやってると考えるしか、今は選択肢がない、と示した」

バイブコーディング全般、コンプラNG疑惑

ですぜ。それは、GPL汚染よりひどいと思う。どうです?

まぁ、以前から言ってた一部の人たちにとっては、疑惑じゃなくて確信、なのでしょうけどね。

追記: 2025-11-03

QEMUが、生成AI由来のコードを禁止したそうです。

QEMUは、GNOME 環境の標準仮想化ソフトウェア GNOME Boxes の中核で、ホスト機と異なる仮想マシンの命令語を実行するソフトです。

オープンソースの仮想マシンソフト「QEMU」がコードに生成AI使用を禁止するポリシーを追加 - GIGAZINE

【* 日々のメモ】

以下、X と fb に書いた内容、こっちにも再掲します。

■ 私、格ゲーの必殺技入力を自動発行するプログラム作りました。でもこれ公開して誰でも使えるようにしたら、格ゲーで楽しんでる人たちの文化を、破壊するでしょう。なので自宅でvsCPUでだけ使います。

他方OpenAIがやってるのは、一時的に借りた金で他人の文化を轢き殺し、売り逃げて手元に儲けを残す事

■ 「自動で○○するプログラム」なんてのは、他人が人間の力で上手にやってるのを、ワシらみたいなオタクが羨ましがって、俺プログラム作れるから、それで復讐したる!みたいな話な訳。

もし、アルトマンが自分でピアノを上手に弾けて素敵な絵を描けたら、あんなもん作らん。仮に作っても公開せんと思う

■ ああ、語弊がありました。チューリング氏がエニグマ暗号を解読するマシンを作ったのは、尊いと思ってます。

アルトマンはその才能で第二のチューリングにもなれたはずなのに、飯塚幸三になった。しかも、自分で選んで

■ アルトマン、

てめーはオレ(達)を怒らせた

以前、フランクシナシナとか自動生成してましたけど、やめ。

自分は反AI陣営に付きます。

職業プログラマとしては昨今、AIでプログラム生成とか流行ってるけど、あれも。

もともと批判的な意見だったけど、明確に反対陣営に付きます。

sora2が示したことは

誤: 「生成AIの可能性を示した」

正: 「コーディングアシスタント系のAIは、本当にOSSや権利的にokな対象だけを学習してるのか?そんな訳ねーだろ。

総本山がこれなんだから非合法にやってると考えるしか、今は選択肢がない、と示した」

バイブコーディング全般、コンプラNG疑惑

ですぜ。それは、GPL汚染よりひどいと思う。どうです?

まぁ、以前から言ってた一部の人たちにとっては、疑惑じゃなくて確信、なのでしょうけどね。

追記: 2025-11-03

QEMUが、生成AI由来のコードを禁止したそうです。

QEMUは、GNOME 環境の標準仮想化ソフトウェア GNOME Boxes の中核で、ホスト機と異なる仮想マシンの命令語を実行するソフトです。

オープンソースの仮想マシンソフト「QEMU」がコードに生成AI使用を禁止するポリシーを追加 - GIGAZINE

【* 日々のメモ】

real name: memo/20251005

2025-09-30

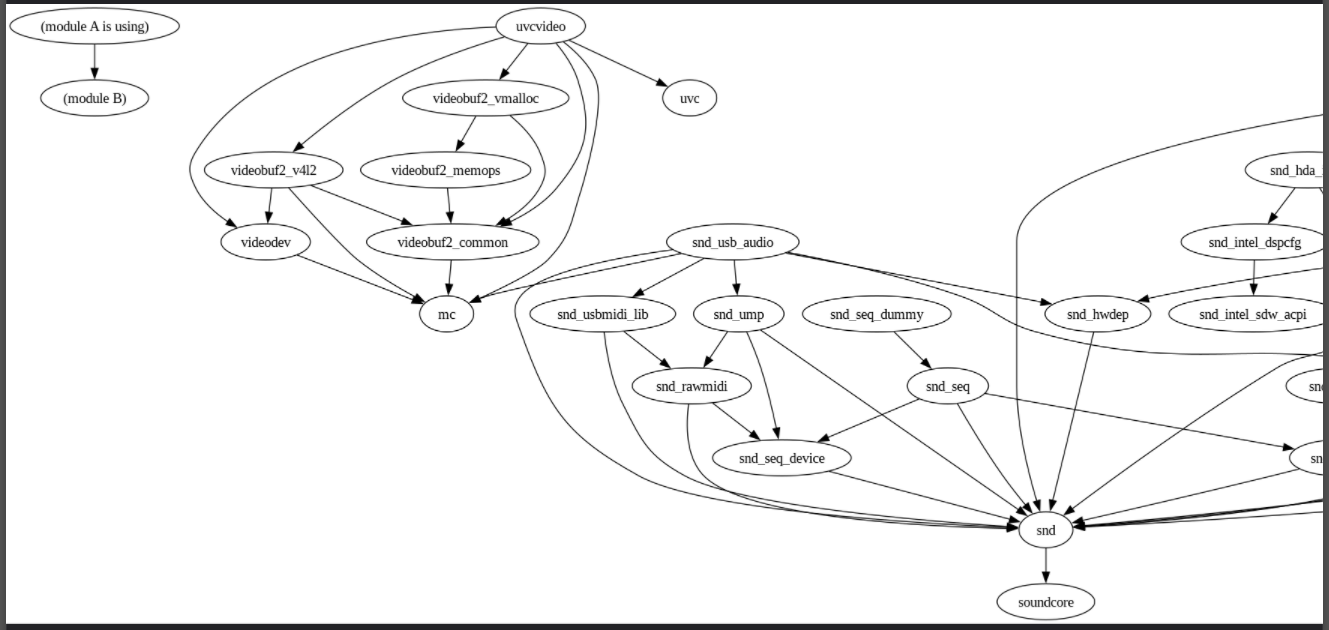

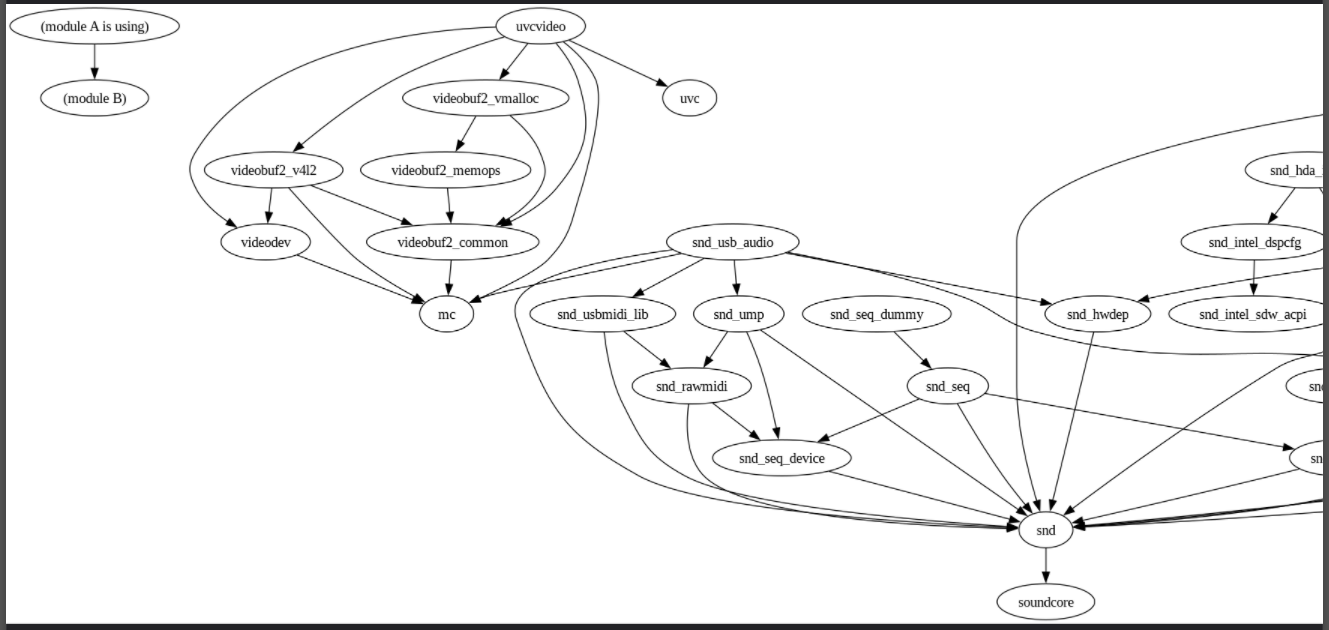

Graphviz の dot コマンドでカーネルモジュールの依存関係を図にする

(横に大きな画像になったので一部のみ)

【* 日々のメモ】

スクリプト

実行

bash ./make-module-graph.sh

結果例

(横に大きな画像になったので一部のみ)

【* 日々のメモ】

real name: memo/20250930

2025-09-27

「アナログ軸を持つゲームパッド の入力処理」をいじっています。

遊びと、Linuxの 周辺デバイス プログラミングの勉強、を兼ねて。

でもこれ、思いの外、難しいというか奥が深いです…

物理もI/Fもアナログの軸だと、最初のイベント検出から、若干ディレイを設けて判定するようにしないと奇妙な判定になってしまう。

けど、根本の実装方式で一定tick方式 vs可変フレームレート方式 でできることが違う。それも悩む。

それに、若干のディレイが必須なのはアナログ軸から「ユーザー意図を判定」しようとする場合にだけ必要であって、

単に物理ゲームパッド→仮想ゲームパッドなんていう、プロキシプロセスを作りたいときには要らない。

デジタルボタンにはそれは、本来的に要らない。要らないディレイはつけたくない。

悩ましいです。

でも、プログラムで悩むのは、本当に楽しい。

超楽しい。脳が元気になる。寝るときも考えてる。

あと、

という流れが、やっぱり基本で。

自動車教習所の教官さんなら年間100回は言っているであろうことなんですが、コンピュータプログラムも結局それ。

で、それを、実行フローの制御をどうするか、と絡めて考えて、ソースをどうスッキリ書くかを考えるのが、本当に楽しい。

「物理ゲームパッド→仮想ゲームパッドなんていう、プロキシプロセスを作りたいとき」

元のデバイスを占有したい件。悩む。

【* 日々のメモ】

遊びと、Linuxの 周辺デバイス プログラミングの勉強、を兼ねて。

でもこれ、思いの外、難しいというか奥が深いです…

- 基本

- デバイスオープン ...ok

- 値取得 ...単純にはok

- 仮想デバイスの作成、出力 ...ok

- "コマンド"(所定の連続操作)の自動出力 ...ok

- シーケンスの記述をソース上で独自の形式言語風にするの楽しい

- 元のデバイスを占有する(自プロセスだけ読んで他には隠す)方法で悩む

- 仮想キーボードなどの作成にはセキュリティ上、権限の検討が必要。そうな。改めて勉強になる。

- (でも今回、この件の学習でキーロガーとか本当に作れるようになりました)

- udev の勉強にもなりました

- 値からユーザー意図解釈 ...非常に悩む

- 物理はボタンでI/Fもデジタル、は楽勝

- 物理はボタンでI/Fだけアナログ、なんていう箇所もあるけど、それもまぁ楽勝

- 物理もI/Fもアナログの軸、がやたら難しい

物理もI/Fもアナログの軸だと、最初のイベント検出から、若干ディレイを設けて判定するようにしないと奇妙な判定になってしまう。

けど、根本の実装方式で一定tick方式 vs可変フレームレート方式 でできることが違う。それも悩む。

それに、若干のディレイが必須なのはアナログ軸から「ユーザー意図を判定」しようとする場合にだけ必要であって、

単に物理ゲームパッド→仮想ゲームパッドなんていう、プロキシプロセスを作りたいときには要らない。

デジタルボタンにはそれは、本来的に要らない。要らないディレイはつけたくない。

悩ましいです。

でも、プログラムで悩むのは、本当に楽しい。

超楽しい。脳が元気になる。寝るときも考えてる。

あと、

- 認知

- 解析・判断

- 実行

という流れが、やっぱり基本で。

自動車教習所の教官さんなら年間100回は言っているであろうことなんですが、コンピュータプログラムも結局それ。

で、それを、実行フローの制御をどうするか、と絡めて考えて、ソースをどうスッキリ書くかを考えるのが、本当に楽しい。

「物理ゲームパッド→仮想ゲームパッドなんていう、プロキシプロセスを作りたいとき」

元のデバイスを占有したい件。悩む。

- 同じデバイスが 複数のハンドラ で見えている、ことは理解しました。

- ハンドラによって、サポートする ioctl コマンドが違う。

- /dev/input/event23 では

ioctl(fd, EVIOCGRAB, 1)ができるのだけど - /dev/input/js0 でしか操作情報を取れない

- し、event23 で上記ioctlをやると自プロセスの js0 イベントも見えなくなってしまう

【* 日々のメモ】

real name: memo/20250927

2025-09-13

ちょっと悲しい事がありまして。

時代に合わせて自分を変えていく、のも大事だと思うけど、その職業が本来提供すべきものを、ちゃんと提供できるようになる、までがそもそも大変なのよね。

でその道を、極められてすらいないのに、自分が目指すモノを変えようとするのは、まあ生きるための試行錯誤とは言え、どうなんだろう。

まだ、愚直にまっすぐ進むべきという事もあるのではないか、という気が、してきました。

下らない外乱に惑わされず、自分を自分として、信じた方向を維持すべきなのではないか。

【* 日々のメモ】

時代に合わせて自分を変えていく、のも大事だと思うけど、その職業が本来提供すべきものを、ちゃんと提供できるようになる、までがそもそも大変なのよね。

でその道を、極められてすらいないのに、自分が目指すモノを変えようとするのは、まあ生きるための試行錯誤とは言え、どうなんだろう。

まだ、愚直にまっすぐ進むべきという事もあるのではないか、という気が、してきました。

下らない外乱に惑わされず、自分を自分として、信じた方向を維持すべきなのではないか。

【* 日々のメモ】

real name: memo/20250913

2025-09-05

昨今のAI、自分はなんとなく否定派なのですが。

どなたかが言っていたように、「xxxAIに何度訊いてもこう言います。〇〇さんならどう説明しますか?」が使えるのかも知れません。

理不尽を言う奇妙な人を正論で突破したいときに、道具として使う。

[間接"バールのようなもの"]とか、[忍法 責任変わり身の術]とか、そんな謎ワードが脳に去来します。

奇妙な人の迷惑な振舞いでロスしている社会エネルギーは、実は相当に大きくて、電子レンジなど比ではない、のかも知れません。

全く話が違うのですが

本日は夢の中でアルゴリズムを考えていてAM4時に目が覚めました。

一見関係ない2つの変数なのだけど、一方をこんな値となるよう工夫して…とかそんな内容だった気がします。

この数年、精神的にやられていて「この仕事はもうムリかも」と思っていた状況を考えると

これは良い兆候のような気がします。

【* 日々のメモ】

どなたかが言っていたように、「xxxAIに何度訊いてもこう言います。〇〇さんならどう説明しますか?」が使えるのかも知れません。

理不尽を言う奇妙な人を正論で突破したいときに、道具として使う。

[間接"バールのようなもの"]とか、[忍法 責任変わり身の術]とか、そんな謎ワードが脳に去来します。

奇妙な人の迷惑な振舞いでロスしている社会エネルギーは、実は相当に大きくて、電子レンジなど比ではない、のかも知れません。

全く話が違うのですが

本日は夢の中でアルゴリズムを考えていてAM4時に目が覚めました。

一見関係ない2つの変数なのだけど、一方をこんな値となるよう工夫して…とかそんな内容だった気がします。

この数年、精神的にやられていて「この仕事はもうムリかも」と思っていた状況を考えると

これは良い兆候のような気がします。

【* 日々のメモ】

real name: memo/20250905

2025-08-28

複数の方のツイートを拝見しまして。

(1)3大やめとけネタ、で箇条書きの一つに「GC言語」ってやつと、

(2)「質問箱」システムの話題の流れだと思うけど、スクリプト言語が遅い、っていう論に対し

(スクリプト言語も速いよ)「うちらは言語のGCまで手を入れてました」みたいな話

改めて GCの思想ってダメじゃん。て。思ったことでした。

そもそも、あるプログラムをある言語で書く時に、ユーザーが使う全メモリの、確保や解放のスタイルが一つだけで済むという、その仮定が非現実的じゃないですか?

Cでは、独自のリンクリストを皆が実装してしまうところ、C++はSTLのlistやmapができて全人類が助かってるでしょ。同様にメモリのアロケータも、独自に作れるけど標準が欲しいのです。listやmapやらが数種類で数えられる程度しか無いように、メモリアロケーションも、[確保はポンポンとチャンクで行い、その中から細々と構造体毎に使って、解放は一気にドカン]みたいな、パターンがあって、たかだか数え上げられる程度しかないと思うんです。それ全部言語の基礎に用意してよ、って。

新しい言語の実装者は言語のシステムに万能のGCをただ一つ載せようとするのではなく、確保解放のたかだか数種類のパターンに対応するような、複数のアロケータを誰もが簡単に使える様にして欲しいんです。簡単に使えることで、プログラマの悩みを解消してほしい。

「考えなくてよい」は一番の悪手なんです。

【* 日々のメモ】

(1)3大やめとけネタ、で箇条書きの一つに「GC言語」ってやつと、

(2)「質問箱」システムの話題の流れだと思うけど、スクリプト言語が遅い、っていう論に対し

(スクリプト言語も速いよ)「うちらは言語のGCまで手を入れてました」みたいな話

改めて GCの思想ってダメじゃん。て。思ったことでした。

そもそも、あるプログラムをある言語で書く時に、ユーザーが使う全メモリの、確保や解放のスタイルが一つだけで済むという、その仮定が非現実的じゃないですか?

Cでは、独自のリンクリストを皆が実装してしまうところ、C++はSTLのlistやmapができて全人類が助かってるでしょ。同様にメモリのアロケータも、独自に作れるけど標準が欲しいのです。listやmapやらが数種類で数えられる程度しか無いように、メモリアロケーションも、[確保はポンポンとチャンクで行い、その中から細々と構造体毎に使って、解放は一気にドカン]みたいな、パターンがあって、たかだか数え上げられる程度しかないと思うんです。それ全部言語の基礎に用意してよ、って。

新しい言語の実装者は言語のシステムに万能のGCをただ一つ載せようとするのではなく、確保解放のたかだか数種類のパターンに対応するような、複数のアロケータを誰もが簡単に使える様にして欲しいんです。簡単に使えることで、プログラマの悩みを解消してほしい。

「考えなくてよい」は一番の悪手なんです。

【* 日々のメモ】

real name: memo/20250828

2025-08-03

私は、読書感想文の課題の対象にマンガは、アリだと思います。

出身高校の国語の先生は、唯一マンガで勧めたいのは「火の鳥」だとおっしゃってた。私の一番のおすすめは「風の谷のナウシカ」ですな。でもそれ以外でも、週刊プレイボーイでも大人の特選街でも何でも良いと思う。

そもそも、読書感想文の課題の本質って「読書」と「感想文」のどっちなのよ、ってね。

メインが「読書」なら、つべこべ言わせずただ心に残ればいいじゃん。だからメインは「感想文」だと思うのですよ。書評やらエッセイやらの文体というか、そういうスタイルで、何かを面白がって一定量の文章を書く事。それなら、本人が好きで読めて、感じた事を誰かに語りたくなる、書きたい内容が心に灯る事が何より大事であって、対象の作品は映画でもアニメでも何でも良いと思うのよね。

例えば、そう、「読書感想文にマンガはアリだと思うぜ」って思って、文章を書きたくなって、ブログエントリーに1件追加する、とかそういう事。

と、今なら開き直れるけど。

当時は読書感想文の課題って、何を求められてるのか、何をすりゃ終わりなのか、何の意味があるのか、さっぱり分からなくて、本当に嫌だったな。

という事で、再度。

私は、読書感想文の課題の対象にマンガは、アリだと思います。

【* 日々のメモ】

出身高校の国語の先生は、唯一マンガで勧めたいのは「火の鳥」だとおっしゃってた。私の一番のおすすめは「風の谷のナウシカ」ですな。でもそれ以外でも、週刊プレイボーイでも大人の特選街でも何でも良いと思う。

そもそも、読書感想文の課題の本質って「読書」と「感想文」のどっちなのよ、ってね。

メインが「読書」なら、つべこべ言わせずただ心に残ればいいじゃん。だからメインは「感想文」だと思うのですよ。書評やらエッセイやらの文体というか、そういうスタイルで、何かを面白がって一定量の文章を書く事。それなら、本人が好きで読めて、感じた事を誰かに語りたくなる、書きたい内容が心に灯る事が何より大事であって、対象の作品は映画でもアニメでも何でも良いと思うのよね。

例えば、そう、「読書感想文にマンガはアリだと思うぜ」って思って、文章を書きたくなって、ブログエントリーに1件追加する、とかそういう事。

と、今なら開き直れるけど。

当時は読書感想文の課題って、何を求められてるのか、何をすりゃ終わりなのか、何の意味があるのか、さっぱり分からなくて、本当に嫌だったな。

という事で、再度。

私は、読書感想文の課題の対象にマンガは、アリだと思います。

【* 日々のメモ】

real name: memo/20250803

2025-06-21

■ プログラミングで、呼ぶ側、呼ばれる側、の関係を逆転する話

呼ぶ側と呼ばれる側を逆転する手法には、古典的なコールバック関数手法の他に、OOPのオブザーバーパターンもあります。

オブザーバーパターンを1対多に拡張してスター構造にしたものをコンダクターパターンと呼ぶ人も居た気がします。

(ここに図解を入れたらいいんだけどな)

◆ 語感

カタカナ語に慣れていないとパッと思い浮かばないかもしれません。プログラミングのイディオム理解には「語感」が重要です。語感というか、誰が何をしているか、という話の状況をイメージすること、ですかね。

オブザーバーは注目するひと、注視するひと。今どき風の例え話で説明すると「この動画がいいなと思ったらチャネル登録と、通知登録をお願いします」の通知登録です。発信者側には「リスト」があって、注目したいひとが、発信者側のリストに、自分を登録する。同じことを一部プログラミング言語ではリスナー(傾聴するひと)という言い方で表現しますね。同じです。リスナーとして、自分を登録する。

コンダクターは流れることを促進するひと。スター型の中央に采配役のひとがいて、はい、これはこっち、はい、それはこっち、と受け渡す。聖徳太子はたくさんの人の話を同時に聞けたとかなんとか、そんな話もありましたっけ。→wikipedia でしらべたら36人の話を同時に聞いた、という伝説もあったそうです。すげぇ(w)

◆ 動機

呼ぶ呼ばれるを逆転したい動機は様々ありますが、自分が現場で一番納得した動機は、チームが複数会社に別れ意思決定権も別れる編成で、基盤部を先にビルドしたい(ビルドの時系列を逆転したい)、でした。

呼ぶ呼ばれる関係やビルドの時系列を逆転する手段を持っている、と、納品の時系列を逆転できることにもつながります。自社チームが巨大な混乱プロジェクトの中でサッサと役目を果たし涼しく過ごす、なども有りえます。

◆ 似てるけど違う何か

コールバック、というと、中には、Node.jsで使いこなしているよ、と思う方もおられるでしょう。それはそれで素晴らしい。ただ私の視点では、Node.jsなどのコールバックを多用するソースコード記述法は、先述とはまた別です。コールバックでもあるけど、プログラム言語イディオムの分類や、ソフトウェアエンジニアリング上の効能としては、ラムダ関数(無名関数)のそれに近いように思います。ソースコード上では一息に書いてあるけど、実行するときの流れ、制御フローが別になる、というテクですね。これはこれで語りがいがある話。

◆ このエントリーって何さ

私は、ソースコードの構造学みたいな知見を語りたいし、それが発展するさまを見たいんです。

【* 日々のメモ】

呼ぶ側と呼ばれる側を逆転する手法には、古典的なコールバック関数手法の他に、OOPのオブザーバーパターンもあります。

オブザーバーパターンを1対多に拡張してスター構造にしたものをコンダクターパターンと呼ぶ人も居た気がします。

(ここに図解を入れたらいいんだけどな)

◆ 語感

カタカナ語に慣れていないとパッと思い浮かばないかもしれません。プログラミングのイディオム理解には「語感」が重要です。語感というか、誰が何をしているか、という話の状況をイメージすること、ですかね。

オブザーバーは注目するひと、注視するひと。今どき風の例え話で説明すると「この動画がいいなと思ったらチャネル登録と、通知登録をお願いします」の通知登録です。発信者側には「リスト」があって、注目したいひとが、発信者側のリストに、自分を登録する。同じことを一部プログラミング言語ではリスナー(傾聴するひと)という言い方で表現しますね。同じです。リスナーとして、自分を登録する。

コンダクターは流れることを促進するひと。スター型の中央に采配役のひとがいて、はい、これはこっち、はい、それはこっち、と受け渡す。聖徳太子はたくさんの人の話を同時に聞けたとかなんとか、そんな話もありましたっけ。→wikipedia でしらべたら36人の話を同時に聞いた、という伝説もあったそうです。すげぇ(w)

◆ 動機

呼ぶ呼ばれるを逆転したい動機は様々ありますが、自分が現場で一番納得した動機は、チームが複数会社に別れ意思決定権も別れる編成で、基盤部を先にビルドしたい(ビルドの時系列を逆転したい)、でした。

呼ぶ呼ばれる関係やビルドの時系列を逆転する手段を持っている、と、納品の時系列を逆転できることにもつながります。自社チームが巨大な混乱プロジェクトの中でサッサと役目を果たし涼しく過ごす、なども有りえます。

◆ 似てるけど違う何か

コールバック、というと、中には、Node.jsで使いこなしているよ、と思う方もおられるでしょう。それはそれで素晴らしい。ただ私の視点では、Node.jsなどのコールバックを多用するソースコード記述法は、先述とはまた別です。コールバックでもあるけど、プログラム言語イディオムの分類や、ソフトウェアエンジニアリング上の効能としては、ラムダ関数(無名関数)のそれに近いように思います。ソースコード上では一息に書いてあるけど、実行するときの流れ、制御フローが別になる、というテクですね。これはこれで語りがいがある話。

◆ このエントリーって何さ

私は、ソースコードの構造学みたいな知見を語りたいし、それが発展するさまを見たいんです。

【* 日々のメモ】

real name: memo/20250621

2025-06-20

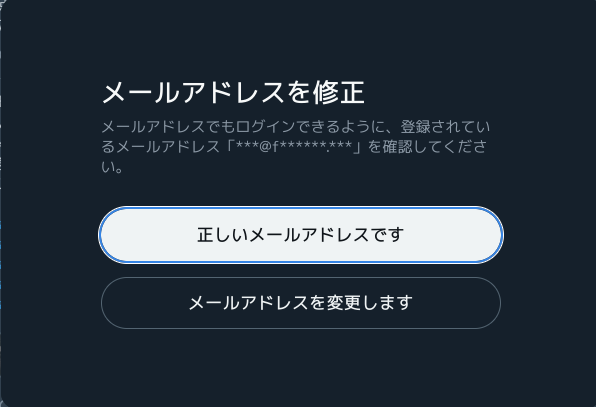

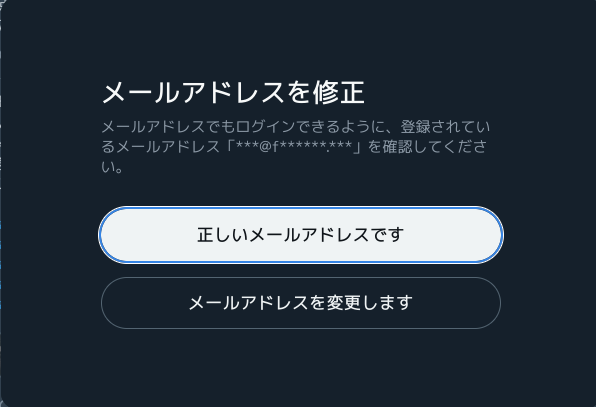

(Twitter社から、メールアドレスの確認の体で、無茶な詰め寄りをされる話)

ごくまれに、twitterのアカウントを切り替えると、メールアドレスがほぼ全部アスタリスクで伏せ字になってるのを提示され[メールアドレスはこれであっていますか]って詰められることがあります。逆に聞きたいんですけど、その伏せ字部が合っているか間違っているか、どうして私が判断できるんですかね?

これです。

この2択のうち、「正しい」をクリックしたら「うっそーんアスタリスクのところはこういう意図でしたーやーい騙されたーはい迷惑メール送るぜーアカウント凍結するぜー」って言われそうで。

皆さん出てますか?この問い詰め画面

で、全然別の話で。

とある方の、髪を切りました、的なかわいらしいツイートが回ってきてウフフってなって俺キモいな、

でも また髪の話してる …てなってました。

自分はてっぺんは薄くならないタイプらしくそこは(まだ)大丈夫なんです。(顔の面積は増えてるけどね、ってやかましいわ)

でも耳の上10cmくらい、左右とも、直径5mmから10mmくらいで皮膚炎?というか皮膚の硬化が繰り返しおきてまして、自分はそこから角が生えて鬼になるタイプだったのかな、と恐怖しています。

学ランみたいな服を着て、呼吸法を使いこなす怖い人たちに追い回されそうでいやなの。

【* 日々のメモ】

ごくまれに、twitterのアカウントを切り替えると、メールアドレスがほぼ全部アスタリスクで伏せ字になってるのを提示され[メールアドレスはこれであっていますか]って詰められることがあります。逆に聞きたいんですけど、その伏せ字部が合っているか間違っているか、どうして私が判断できるんですかね?

これです。

この2択のうち、「正しい」をクリックしたら「うっそーんアスタリスクのところはこういう意図でしたーやーい騙されたーはい迷惑メール送るぜーアカウント凍結するぜー」って言われそうで。

皆さん出てますか?この問い詰め画面

で、全然別の話で。

とある方の、髪を切りました、的なかわいらしいツイートが回ってきてウフフってなって俺キモいな、

でも また髪の話してる …てなってました。

自分はてっぺんは薄くならないタイプらしくそこは(まだ)大丈夫なんです。(顔の面積は増えてるけどね、ってやかましいわ)

でも耳の上10cmくらい、左右とも、直径5mmから10mmくらいで皮膚炎?というか皮膚の硬化が繰り返しおきてまして、自分はそこから角が生えて鬼になるタイプだったのかな、と恐怖しています。

学ランみたいな服を着て、呼吸法を使いこなす怖い人たちに追い回されそうでいやなの。

【* 日々のメモ】

real name: memo/20250620

2025-06-15

この2年ほどちょっと精神的に参っているのですが、なんで辛いのか、気づいたかも。

新しいプロジェクトに入ることじゃなくて、離れるときに脳が溶けるみたいなあの感覚がつらいんだ。多分。

自分が参加して頑張ったプログラムやら技術知識でも、それらの権利は全部プロジェクトに帰属するから、持って帰れないんですよね。プロジェクトを離任するときに、積み上げた知識体系が溶けていくような感覚になる。頑張ったプロジェクトであればあるほど、なんというか、ペットロスってこういうことかな、あるいは、自分の子供と別れるみたいな。ものすごく辛いんです。精神的に。

新しいプロジェクトに就くのもまぁまぁ大変なのですが、離れるときのあの「溶ける感覚」が、心を蝕むんです。

【* 日々のメモ】

新しいプロジェクトに入ることじゃなくて、離れるときに脳が溶けるみたいなあの感覚がつらいんだ。多分。

自分が参加して頑張ったプログラムやら技術知識でも、それらの権利は全部プロジェクトに帰属するから、持って帰れないんですよね。プロジェクトを離任するときに、積み上げた知識体系が溶けていくような感覚になる。頑張ったプロジェクトであればあるほど、なんというか、ペットロスってこういうことかな、あるいは、自分の子供と別れるみたいな。ものすごく辛いんです。精神的に。

新しいプロジェクトに就くのもまぁまぁ大変なのですが、離れるときのあの「溶ける感覚」が、心を蝕むんです。

【* 日々のメモ】

real name: memo/20250615

2025-06-08

とある匿名SNSで、最近学んだことがあります。

「誰かに対し、自分側に情動や意見があっても、スルーや、むしろエアリプの方がマナーが良いこともある」

私は誰からも好かれるようなタイプではないので、自分なんかに絡まれると迷惑だと思う相手もいるはず。

ということは、「いいね」するのも良し悪しある。

人と人の距離感は、相互的な概念なのですね。

【* 日々のメモ】

「誰かに対し、自分側に情動や意見があっても、スルーや、むしろエアリプの方がマナーが良いこともある」

私は誰からも好かれるようなタイプではないので、自分なんかに絡まれると迷惑だと思う相手もいるはず。

ということは、「いいね」するのも良し悪しある。

人と人の距離感は、相互的な概念なのですね。

【* 日々のメモ】

real name: memo/20250608

2025-06-04

連続するemojiやイラストから伝わる何か

最近、あるアカウントでSNS(Xことツイッター)を見ると、「emojiを連打する投稿」の表示が多いことに気づきました。キラキラした光の絵文字だったり、涙を流しながら笑う顔の絵文字だったり。

でも別のアカウント(仕事関係側)で同じSNSを見ると、全くそういった傾向がない。ということは、一方のアカウントでフォローしている方にそういった傾向があるか、二次フォロー先(フォローしている方がさらにフォローしている方)に、そのような傾向があって、SNSの運営者によるレコメンド機能が、ある程度機能しているということなのでしょう。

ただ何か、そういったアカウント様のツイート(ポスト)って「無理にキラキラ投稿しようとしている感」があって、自分が疲れているときに見ると、やっつけられるというか。気疲れする感じがするんです。

Webブラウザ拡張機能で、X(ツイッター)に特定のNGワードを設定できる機能があり。Twitter Stress Reduction というものなのですが、便利に使わせてもらっています。それでemojiをUNICODEのコード範囲指定でNG設定すると、SNS表示がだいぶ「平穏」になるんですよ。

ただし、一文字入っていたらNG、ではすこし厳しいようにも見える。そこで… 素の Twitter Stress Reduction 機能では実現できない機能なのですが、少し改造すると「2文字以上 emoji が連続するとNG」などと設定できて、こうするといい感じで平穏になる。

つまりは、一定範囲のアカウントに、絵文字を連打する傾向があって「無理にキラキラ投稿しようとしている感」が伝わっています、という話で、あとそいういった一連のアカウントに、特定傾向の「アカウント群」(アカウントクラスター)を構成している感じがあります、という話です。

それでですね。先の例のように、絵文字の利用傾向 といった、一見小さなことでも、そのSNSアカウントの活動傾向というか、「言外の姿勢」が他人に伝わることがある、という例で。

ここはSNSではなくWebサイト上の日記、みたいなもの なわけですが、例えば、 6月4日の 日記エントリーとして、こんなイラストを続けて配置すると、どうでしょう。

何か、言外の意地悪な姿勢 が伝わる気がしませんか。

(画像は いらすとや さんから頂きました。)

おそらく、絵文字を投稿に多用する、といった文字表現は、利用者がいろいろ考えながらSNSを使う中で編み出され、それが多数のユーザに伝播した「ネット文化」の一つなのでしょう。

そういった伝播のフィーバーの中にいると、気づかないうちに自分も何らかの行動様態に感染していきます。

それが良いか悪いかは、わかりません。でも、無自覚で居続けるのは、どうかなと。たまに省みることも必要かなと。

連続するイラストは、何かしらの姿勢や傾向を伝えることがある。という話でした。

でもこのエントリー、アイデアを思いついて書いてはみたものの、通して読み直すと「私という人間の性格の悪さ、底意地の悪さみたいなものが言外に伝わってしまう何か」に仕上がってしまったような気もします。

[訂正メモ]

「言外の意図」を「言外の姿勢」に訂正しました。どこの座標にいて、どちらの方角を向いているか、みたいな事を表現したかったので、「姿勢」が適切かな、です。

【* 日々のメモ】

real name: memo/20250604

2025-05-25

ネット上で書くのは面白いこと、前向きなコトだけにしよう、としてたの忘れてました。

つい愚痴を書いてしまった。消しました。

(消費税減税論、に対してでした)

【* 日々のメモ】

つい愚痴を書いてしまった。消しました。

(消費税減税論、に対してでした)

【* 日々のメモ】

real name: memo/20250525

2025-04-26

自分自身が、自分に対して、「ブラック上司」や「ブラック教師」の振る舞いをしてしまうのは、良くない。なのだけど、「単なる甘やかし」も良くない。

最近、もっと学びたい/もっと学んでおけば良かった と思うことがあります。

大学で「教職課程」の科目を一切受講しなかったことを、やや後悔しています。

というのも、一般教養で受けた授業の内容が、自分の経験上、「ブラック」労働に対する安全ブレーキになった、と思う経験があるのです。

それは心理学入門の授業で、書くと長くなるのですが…。簡単に書くと、ネズミに対する動物実験の話。飼育環境に「報酬」と「罰」を与える装置を設置すると、動物も「学習」できる。その後装置を逆にしても「再学習」できる。さらに装置をランダムに入れ替えるとどちらの装置も押さなくなり、ノイローゼになって死んでしまうという話。

ここから気付けるのが、自分が先輩や上司などの教育側に立つなら「ランダム実験の実験者」みたいな振る舞いをしてはいけないし、部下など教育を受ける側に立ったときランダム実験者みたいな上司に当たってしまったら、そこから離れなければノイローゼになって死んでしまうということ。

それに、専門科目も大事だけど一般教養の科目も大事だったということ。

同じように役に立つ話が、教員になるための講義にも、あったのだろうな、と思うのです。

例えば、「課題を設定し、被教育者(=自分でもある)の、次の在り方 について指針を示す」こと。

例えば、「課題を、段階的に難しくする」こと。

例えば、「最初から答えを教えすぎない」こと。

社会人になると、特に個人事業主なんかになってしまおうものなら特に、自分自身が自分の上司や先輩、コーチ役になる必要がある。

理想的には、それがブラック上司ではなく、「良いコーチ」である必要がある。

ということで再掲。もっと学びたいこと。

今からでも遅くないし学ばないとね。

【* 日々のメモ】

最近、もっと学びたい/もっと学んでおけば良かった と思うことがあります。

- 自分自身が自分の「良いコーチ」になる技術(テクニック)

- 教育的な配慮、特に「課題設定を段階的に難しくする」ことの技術(テクニック)

大学で「教職課程」の科目を一切受講しなかったことを、やや後悔しています。

というのも、一般教養で受けた授業の内容が、自分の経験上、「ブラック」労働に対する安全ブレーキになった、と思う経験があるのです。

それは心理学入門の授業で、書くと長くなるのですが…。簡単に書くと、ネズミに対する動物実験の話。飼育環境に「報酬」と「罰」を与える装置を設置すると、動物も「学習」できる。その後装置を逆にしても「再学習」できる。さらに装置をランダムに入れ替えるとどちらの装置も押さなくなり、ノイローゼになって死んでしまうという話。

ここから気付けるのが、自分が先輩や上司などの教育側に立つなら「ランダム実験の実験者」みたいな振る舞いをしてはいけないし、部下など教育を受ける側に立ったときランダム実験者みたいな上司に当たってしまったら、そこから離れなければノイローゼになって死んでしまうということ。

それに、専門科目も大事だけど一般教養の科目も大事だったということ。

同じように役に立つ話が、教員になるための講義にも、あったのだろうな、と思うのです。

例えば、「課題を設定し、被教育者(=自分でもある)の、次の在り方 について指針を示す」こと。

例えば、「課題を、段階的に難しくする」こと。

例えば、「最初から答えを教えすぎない」こと。

社会人になると、特に個人事業主なんかになってしまおうものなら特に、自分自身が自分の上司や先輩、コーチ役になる必要がある。

理想的には、それがブラック上司ではなく、「良いコーチ」である必要がある。

ということで再掲。もっと学びたいこと。

- 自分自身が自分の「良いコーチ」になる技術(テクニック)

- 教育的な配慮、特に「課題設定を段階的に難しくする」ことの技術(テクニック)

今からでも遅くないし学ばないとね。

【* 日々のメモ】

real name: memo/20250426

2025-04-16

スマホの日本語入力(画面/ソフト)みたいな旋律入力(画面/ソフト)って需要ありますかね?

ccccってタップすると4分音符のc音。 ddd ってタップすると付点8分のd音。原則は前の音に近い側/中央Cに近いオクターブ。いろいろ調整可にして。

ソフト構造としてはlilypondが読めるテキストを出力、google keepなどメモアプリに保存、とか。

【* 日々のメモ】

ccccってタップすると4分音符のc音。 ddd ってタップすると付点8分のd音。原則は前の音に近い側/中央Cに近いオクターブ。いろいろ調整可にして。

ソフト構造としてはlilypondが読めるテキストを出力、google keepなどメモアプリに保存、とか。

【* 日々のメモ】

real name: memo/20250416

2025-02-24

身体の調子がぼんやり悪いです。

皮膚と腸・消化系なんですが、ぼんやりとは言っても、医者にはかかるくらい。でも点滴を打つ程でもないし、もちろん手術や入院をするほどではない。

診てもらって薬もらって自宅で養生な訳ですが、まあー、寝ていても起きていても調子がよくない。

体調がスッキリしないと気分も後ろ向きになるしアカンですね。

【* 日々のメモ】

皮膚と腸・消化系なんですが、ぼんやりとは言っても、医者にはかかるくらい。でも点滴を打つ程でもないし、もちろん手術や入院をするほどではない。

診てもらって薬もらって自宅で養生な訳ですが、まあー、寝ていても起きていても調子がよくない。

体調がスッキリしないと気分も後ろ向きになるしアカンですね。

【* 日々のメモ】

real name: memo/20250224

2025-02-19

メインの才能と、「フォローしたくなる何か」は両方必要なんだな、っていう話です。

近頃、Youtubeでギターの上手な方とか、将棋が上手な方とか、プログラミングや科学知識の説明が上手な方、のチャネルをフォローさせて頂いているわけですが。

この人のフォロー、もういいや、って思ってしまう場合も結構あるんです。その反対で、この人のフォローは続けたいでしょ、って人もおられて。

その違いってなんだろう?って、自分に説明を求めてみたりするんです。

結論から書くと、「メインの才能」+「その人の人物としての魅力」なのかなと。

そんで、それって日頃自分が

「プログラマーとして仕事してるんだから、プログラマーとしての能力を評価してくれよ!」って思っているけども、一方で

「実際には個人的な好き嫌いで仕事をもらったり干されたりするんよなトホホ」と思ったりすることと

完全に一緒じゃないか!

と気づいたりして。

人のふり見て我がふり直せってやつですな…

多分、飲食店とか、ライブハウスもそうなんですよね。メイン能力+人柄なの。メイン能力だけでもダメ、人柄だけでもダメ。

ギター関連のチャネルで、ギターが全然魅力的じゃないのは、まぁフォローを外したくなるんですけど、

ギターが上手、だけでは面白くないな、っていう。その人のトークの面白さとか、声の魅力とか。フォローして追いかけたいと思う動機って、メインの才能ではない、人物としての魅力なんですよね。

でも一方で、人柄だけでも面白くないのです。やっぱりギターの方はギターの内容がためになる内容でないと。将棋の方は将棋の内容がためになる内容でないと。

で改めて自分の仕事ぶりを振り返って、反省するわけです。

あぁ、自分は…

直近で「プログラムはいいけど…」って、その「…」のところってなんだよ!

って言いたくなる感じで否定された件がありまして、

実は結構落ち込んでいるのです。

でも自分がYoutubeとかSNSでフォローしたい・したくない対象の違いってなんだろうって考えたら、なるほど「それだ」と。

気づくの遅すぎ。あはは。

【* 日々のメモ】

近頃、Youtubeでギターの上手な方とか、将棋が上手な方とか、プログラミングや科学知識の説明が上手な方、のチャネルをフォローさせて頂いているわけですが。

この人のフォロー、もういいや、って思ってしまう場合も結構あるんです。その反対で、この人のフォローは続けたいでしょ、って人もおられて。

その違いってなんだろう?って、自分に説明を求めてみたりするんです。

結論から書くと、「メインの才能」+「その人の人物としての魅力」なのかなと。

そんで、それって日頃自分が

「プログラマーとして仕事してるんだから、プログラマーとしての能力を評価してくれよ!」って思っているけども、一方で

「実際には個人的な好き嫌いで仕事をもらったり干されたりするんよなトホホ」と思ったりすることと

完全に一緒じゃないか!

と気づいたりして。

人のふり見て我がふり直せってやつですな…

多分、飲食店とか、ライブハウスもそうなんですよね。メイン能力+人柄なの。メイン能力だけでもダメ、人柄だけでもダメ。

ギター関連のチャネルで、ギターが全然魅力的じゃないのは、まぁフォローを外したくなるんですけど、

ギターが上手、だけでは面白くないな、っていう。その人のトークの面白さとか、声の魅力とか。フォローして追いかけたいと思う動機って、メインの才能ではない、人物としての魅力なんですよね。

でも一方で、人柄だけでも面白くないのです。やっぱりギターの方はギターの内容がためになる内容でないと。将棋の方は将棋の内容がためになる内容でないと。

で改めて自分の仕事ぶりを振り返って、反省するわけです。

あぁ、自分は…

直近で「プログラムはいいけど…」って、その「…」のところってなんだよ!

って言いたくなる感じで否定された件がありまして、

実は結構落ち込んでいるのです。

でも自分がYoutubeとかSNSでフォローしたい・したくない対象の違いってなんだろうって考えたら、なるほど「それだ」と。

気づくの遅すぎ。あはは。

【* 日々のメモ】

real name: memo/20250219

2025-01-24

おすすめ文具の話。今年の取り組みとして、小さなことなのですが

「ノートをB5からA4に移行していく」

ということをトライしています。

1ヶ月ほど試してみたのですが、なかなか良さげです。

これまで、

などと思っていましたが

など条件がそろったことで、トライしてみています。

なかなか良いです。

継続してみます。

バインダーはKOKUYOさんのこれです。

https://www.amazon.co.jp/dp/B0BNT54RK7

ただ、A4サイズは色がライトブルーとピンクの2色しかないみたいで。せめてグレーも出して欲しいところです。

ふだん使いのバインダーは最新のページだけをとじ、古いページはどんどん大きなファイルに移動していく、と方針を考えています。

保存用の大型ファイルは、2本保持だと紙が破れて脱落してしまうことがあるので、4本保持のものを買いました。

あと、区切り用のインデックス用紙も買ったほうがいいと思います。

おすすめ文具の話でした。

【* 日々のメモ】

「ノートをB5からA4に移行していく」

ということをトライしています。

1ヶ月ほど試してみたのですが、なかなか良さげです。

これまで、

- A4はなんだか紙面が広くて途方もない

- 紙のA4ノートって高価なのよね

- ルーズリーフは左のページが書きづらい

などと思っていましたが

- A4用紙をルーズリーフバインダーに

閉じられる綴じられる穴をあけるパンチを入手したこと - 価格の問題は、ノートは高いけどルーズリーフだとアリな価格であること

- ルーズリーフのリングが真ん中だけなくて「手にあたらない」商品があると知ったこと

など条件がそろったことで、トライしてみています。

なかなか良いです。

継続してみます。

バインダーはKOKUYOさんのこれです。

https://www.amazon.co.jp/dp/B0BNT54RK7

ただ、A4サイズは色がライトブルーとピンクの2色しかないみたいで。せめてグレーも出して欲しいところです。

ふだん使いのバインダーは最新のページだけをとじ、古いページはどんどん大きなファイルに移動していく、と方針を考えています。

保存用の大型ファイルは、2本保持だと紙が破れて脱落してしまうことがあるので、4本保持のものを買いました。

あと、区切り用のインデックス用紙も買ったほうがいいと思います。

おすすめ文具の話でした。

【* 日々のメモ】

real name: memo/20250124

2025-01-01

2025年 あけましておめでとうございます。

旧年中、たくさんの方々にお世話になり、ありがとうございました。

本年もよろしくお願いいたします。

いつも、眼の前のことで精一杯ですが、それしかできません。

相変わらずの未熟者ですが、ひとつずつやっていきます。

よろしくお願いいたします。

【* 日々のメモ】

旧年中、たくさんの方々にお世話になり、ありがとうございました。

本年もよろしくお願いいたします。

いつも、眼の前のことで精一杯ですが、それしかできません。

相変わらずの未熟者ですが、ひとつずつやっていきます。

よろしくお願いいたします。

【* 日々のメモ】

real name: memo/20250101

2024-12-20

行動原理、考えました。

「私が」とるべき行動原理。

何があっても、自分自身だけは絶対に自分の命の味方でいる。

自殺ダメ。自爆テロダメ。宗教が何であろうと、この世界で人間が自分だけになっても。

個々の生命がより良く生存しようとする。その結果、全体がよくなる。それが、生命の原理です。

ただし主語はなるべく小さく。他人がどうするかは他人が決める。自分がどう行動するかを語る。

「私達全員が〜」って言わない。自分と、自分がリーダーであるチームがどうするか。

logo言語、タートルグラフィックスみたいに、自分が今いる場所でどうするかを語ろう。

自分も良くなり、相手も良くなる。その方法を、頭を使って必死に考える。

考えて、考えて、一所懸命考えて。今まで学んだことを活かして考えて。

将棋やチェスのような完全ゼロ和ゲームをしているとき、相手の不利になる手を考えるかもしれない。

それでも、その対局を通じて、二人はその瞬間、世界中にいる他の全人類より、少し将棋が上手になっている。歩やポーンを1つ前にすすめている。

そう考えよう。

両方良くならない場合もある。そんなときは、少し距離を置く。少し待つ。

自分も相手も、成長には時間がかかる。傷の回復にも時間がかかる。少し離れて待ってあげて。

魚類も、鳥類も、狭い場所に複数を飼育するといじめが発生することがある。そんなときは離す。

トゲトゲしている人は、未熟なのかもしれない。誰かに傷つけられた反応でそうなっているかも知れない。そんなときは離れて待つ。

成長は、一瞬ではできない。傷の回復も、一瞬ではできない。自分も、相手も。

相手の行動に反応する、という、イベントドリブンのリアクティブ方針でアクションを準備して、あとは待つ。

コンピュータだって、それがCPUが最大限に効率的に回る方法なのだから。

宝の地図に星を描く。次に足すならここしかない、場所に。

今できることには限界がある。人手が足りない、材料が足りない。時間が足りない。

ならば、人手が足りたとき、材料が得られたとき、時間ができたとき、次に付け加えるならここしかない、という場所に、

宝の地図に星を描くように分かりやすいヒントを隠そう。

でも、今せっかく作ったものを壊して作り直す案はうまく行かないよ。単に足せるように考える。

あと長々と文章を書いても誰も読んでくれないよ。そのものの作りで、そう示す。

自分が倒れたあと、誰かがそれを継ぐ。

誰かがきっと、その星印を読み解いて、前に進めてくれる。

生命は、そうやって進んできたのだから。

その場所で 優れたもの にならなければ生きていけない。

この宇宙には適者生存の原理が働いている。淘汰圧がかかっているとも言う。

ただし、どんな仕事も、習熟には時間がかかる。1週間かも知れないし、1年かも知れない。

習熟していないからできない場合は、本人は焦らず頑張る。周りは成長を待つ。

その場所で一般客より劣っている存在のままでは、生存は許されません。

世界は平等ではない。「人間社会は平等であるべきだから、劣っている私もそのままで許されるべき」ではない。

自分が優れた存在になろうと努力できないなら、その場所から去って、

自分が向いている、特性が活きる場所を必死に探さなければならない。

「劣っているものにも等しい評価を与えるべきだ」は不健康で、歪みを生み、不具合を生む。

優れているひとには、高評価して、習熟していないものに教えて導くという追加の仕事を与える。

その追加の仕事に追加の報酬を出す。同一の仕事には同一の報酬を与える。

優れた人は、同じ時間で追加の仕事をこなせるから、高い報酬を得る。

すでに一般客よりは優れていて、成長速度を緩めたい場合は、それもよし。

生命の仕組みが、そうだからです。

* 行動原理

【* 日々のメモ】

* 行動原理

「私が」とるべき行動原理。

(1) 私は常に私の味方であれ

何があっても、自分自身だけは絶対に自分の命の味方でいる。

自殺ダメ。自爆テロダメ。宗教が何であろうと、この世界で人間が自分だけになっても。

個々の生命がより良く生存しようとする。その結果、全体がよくなる。それが、生命の原理です。

ただし主語はなるべく小さく。他人がどうするかは他人が決める。自分がどう行動するかを語る。

「私達全員が〜」って言わない。自分と、自分がリーダーであるチームがどうするか。

logo言語、タートルグラフィックスみたいに、自分が今いる場所でどうするかを語ろう。

(2) 自分も相手も良くなる道を考える

自分も良くなり、相手も良くなる。その方法を、頭を使って必死に考える。

考えて、考えて、一所懸命考えて。今まで学んだことを活かして考えて。

将棋やチェスのような完全ゼロ和ゲームをしているとき、相手の不利になる手を考えるかもしれない。

それでも、その対局を通じて、二人はその瞬間、世界中にいる他の全人類より、少し将棋が上手になっている。歩やポーンを1つ前にすすめている。

そう考えよう。

(3) 準備しながら相手を待つ

両方良くならない場合もある。そんなときは、少し距離を置く。少し待つ。

自分も相手も、成長には時間がかかる。傷の回復にも時間がかかる。少し離れて待ってあげて。

魚類も、鳥類も、狭い場所に複数を飼育するといじめが発生することがある。そんなときは離す。

トゲトゲしている人は、未熟なのかもしれない。誰かに傷つけられた反応でそうなっているかも知れない。そんなときは離れて待つ。

成長は、一瞬ではできない。傷の回復も、一瞬ではできない。自分も、相手も。

相手の行動に反応する、という、イベントドリブンのリアクティブ方針でアクションを準備して、あとは待つ。

コンピュータだって、それがCPUが最大限に効率的に回る方法なのだから。

(4) 図星を描く

宝の地図に星を描く。次に足すならここしかない、場所に。

今できることには限界がある。人手が足りない、材料が足りない。時間が足りない。

ならば、人手が足りたとき、材料が得られたとき、時間ができたとき、次に付け加えるならここしかない、という場所に、

宝の地図に星を描くように分かりやすいヒントを隠そう。

でも、今せっかく作ったものを壊して作り直す案はうまく行かないよ。単に足せるように考える。

あと長々と文章を書いても誰も読んでくれないよ。そのものの作りで、そう示す。

自分が倒れたあと、誰かがそれを継ぐ。

誰かがきっと、その星印を読み解いて、前に進めてくれる。

生命は、そうやって進んできたのだから。

(5) 優れたものになろうとする

その場所で 優れたもの にならなければ生きていけない。

この宇宙には適者生存の原理が働いている。淘汰圧がかかっているとも言う。

ただし、どんな仕事も、習熟には時間がかかる。1週間かも知れないし、1年かも知れない。

習熟していないからできない場合は、本人は焦らず頑張る。周りは成長を待つ。

その場所で一般客より劣っている存在のままでは、生存は許されません。

世界は平等ではない。「人間社会は平等であるべきだから、劣っている私もそのままで許されるべき」ではない。

自分が優れた存在になろうと努力できないなら、その場所から去って、

自分が向いている、特性が活きる場所を必死に探さなければならない。

「劣っているものにも等しい評価を与えるべきだ」は不健康で、歪みを生み、不具合を生む。

優れているひとには、高評価して、習熟していないものに教えて導くという追加の仕事を与える。

その追加の仕事に追加の報酬を出す。同一の仕事には同一の報酬を与える。

優れた人は、同じ時間で追加の仕事をこなせるから、高い報酬を得る。

すでに一般客よりは優れていて、成長速度を緩めたい場合は、それもよし。

生命の仕組みが、そうだからです。

* 行動原理

【* 日々のメモ】

real name: memo/20241220

2024-12-18

もうダメホ「もうだめホンダが日産になっちゃう」

ビート・EK・ビート・ビート・CBR・CBRと乗ってきてまして、ご近所様からアホンダ洗車おじさん認識されてるだろうと自覚を持ってるのですが、そんな私としてはマジで複雑な心境です。

「ダブルクラッシュと行こうぜ」にならないことを願いますよ…

【* 日々のメモ】

ビート・EK・ビート・ビート・CBR・CBRと乗ってきてまして、ご近所様からアホンダ洗車おじさん認識されてるだろうと自覚を持ってるのですが、そんな私としてはマジで複雑な心境です。

「ダブルクラッシュと行こうぜ」にならないことを願いますよ…

【* 日々のメモ】

real name: memo/20241218

2024-12-13

気づき 2024 12月

なんだかここ2年くらい、ぼんやりと悩んでいることがあって。

ある職場で、オラついた人というか、パワハラ気質の人がいて。

その人から、私でない別の人に、ひどいパワハラがあって、それにどう対処すべきなのか悩んでいた。

とある先輩に相談したら、その件は大人としては当人同士にまかせて、自分のシゴトに集中するべきと言われた。

君は精神的に幼いなとまで言われた。

別の現場で「あまり強く出ないようにしよう」としていたら、この現場では

自分も、とあるオラついた人にプレッシャーを受けるようになってしまった。

いろいろと周りと相談し、自分はなんとかその人から脱したけど、自分の後で、別の人が2名ほど、その人にやっつけられて「休職」と「退職」となったらしい。

これらの出来事が、なんだか細胞分裂のバグでがん細胞が増殖するように、自分の中でモヤモヤしていた。

自分は自分のシゴトをすることを一番の目的に置き、他人がどうするかは他人に任せるというのは、

職業でイライラを防ぐコツとしていろんな人から聞いた。

曰く、自分が制御できるとか自分が決定権限を持っているかどうか、の軸を考えて、

自分が制御できないことは悩まないようにせよ、という話。

でも、これ(自分は自分のシゴトをする)をずーっと自分自身に唱えていたら、

「じゃぁ私が何を頑張ろうと、社会を良くしようと考えたって無駄じゃん」

となって、ある種の無気力病みたいになってしまうんですよ。

本当にずーっとモヤモヤしていたんだけど、気づいた。

やはり倫理は大事。でも、この宇宙には適者生存の原則があるのでそれも大事。

今日ふと、少し気づきを得たのでメモしたい。

職業、ビジネス上で「理念」や「使命」を定義してその実現に向けて進むのは大事。

で、その使命、ミッションの大前提として重要なことがあるけど、

それをいちいち言ってたらスペースが足りないから書かない、という2つの原則がある。

■(原則1)私は、高い倫理観に基づいて行動しなければならない。

眼の前の3人を幸せにできない者 私 は、遠い顧客の幸せを追求する資格を持たない。

高い倫理観に基づく行動、が成立していないと、

掲げたビジネスミッションはすべて空虚で意味を失う。

たかだか、3人の家族を幸せにできないようでは、あるいは

たかだか、10人だか20人だかのグループ内で人間関係がギスギスしているのを解決できないようでは、

そんな職業チームは「世の中に貢献すること」なんてできるわけがない。

職場内でパワハラやらいじめがあるなら、なになにで世の中に貢献するとか偉そうなことを言うより、目の前の人間関係を解決しろ、と。

■(原則2)この宇宙には適者生存の原則があり、淘汰圧がある。

ある場面で、優れていないものは、その場から去り違う場所で生きる必要がある。

ある組織で、その場所で生きるには優れていないものを、

ただ かわいそうだから という理由で放置してはいけない。

放置すると、その他の優れた者たちの活力を削ぐ。

それを排除する力が働かないという理不尽・矛盾を、

現場のメンバー同士で解決しようとして、「よけいないじめ」が生じる。

職場での無駄ないじめをなくすために、経営者は、

優れたものを優遇し、優れていないものには低い待遇を与え、

待遇の違いが全メンバーに明白である状態を作る必要がある。

経営者は、優れたものには、「まだ習熟していないから下手なものたちに 指導的に振る舞う役割」を与え、それに適切に報酬を与える。

経営者は、その場で全く優れた行動をとれないものに対しては、

きちんとその場から去らせて、

そのものが より適切である場所を見つけてあげなければならない。

そして、いじめが発生しているならば、当事者同士を離す。

違う場所で生きればいじめをする必要がない。

原則1と原則2は互いにトートロジーのような関係になっていて、

一方がないがしろにされるともう一方が空虚になる。

でこの原則2つは、

バランスが難しいよね、とかじゃなくて、両方満たさないとダメ。

【* 日々のメモ】

なんだかここ2年くらい、ぼんやりと悩んでいることがあって。

ある職場で、オラついた人というか、パワハラ気質の人がいて。

その人から、私でない別の人に、ひどいパワハラがあって、それにどう対処すべきなのか悩んでいた。

とある先輩に相談したら、その件は大人としては当人同士にまかせて、自分のシゴトに集中するべきと言われた。

君は精神的に幼いなとまで言われた。

別の現場で「あまり強く出ないようにしよう」としていたら、この現場では

自分も、とあるオラついた人にプレッシャーを受けるようになってしまった。

いろいろと周りと相談し、自分はなんとかその人から脱したけど、自分の後で、別の人が2名ほど、その人にやっつけられて「休職」と「退職」となったらしい。

これらの出来事が、なんだか細胞分裂のバグでがん細胞が増殖するように、自分の中でモヤモヤしていた。

自分は自分のシゴトをすることを一番の目的に置き、他人がどうするかは他人に任せるというのは、

職業でイライラを防ぐコツとしていろんな人から聞いた。

曰く、自分が制御できるとか自分が決定権限を持っているかどうか、の軸を考えて、

自分が制御できないことは悩まないようにせよ、という話。

でも、これ(自分は自分のシゴトをする)をずーっと自分自身に唱えていたら、

「じゃぁ私が何を頑張ろうと、社会を良くしようと考えたって無駄じゃん」

となって、ある種の無気力病みたいになってしまうんですよ。

本当にずーっとモヤモヤしていたんだけど、気づいた。

やはり倫理は大事。でも、この宇宙には適者生存の原則があるのでそれも大事。

今日ふと、少し気づきを得たのでメモしたい。

職業、ビジネス上で「理念」や「使命」を定義してその実現に向けて進むのは大事。

で、その使命、ミッションの大前提として重要なことがあるけど、

それをいちいち言ってたらスペースが足りないから書かない、という2つの原則がある。

■(原則1)私は、高い倫理観に基づいて行動しなければならない。

眼の前の3人を幸せにできない

高い倫理観に基づく行動、が成立していないと、

掲げたビジネスミッションはすべて空虚で意味を失う。

たかだか、3人の家族を幸せにできないようでは、あるいは

たかだか、10人だか20人だかのグループ内で人間関係がギスギスしているのを解決できないようでは、

そんな職業チームは「世の中に貢献すること」なんてできるわけがない。

職場内でパワハラやらいじめがあるなら、なになにで世の中に貢献するとか偉そうなことを言うより、目の前の人間関係を解決しろ、と。

■(原則2)この宇宙には適者生存の原則があり、淘汰圧がある。

ある場面で、優れていないものは、その場から去り違う場所で生きる必要がある。

ある組織で、その場所で生きるには優れていないものを、

ただ かわいそうだから という理由で放置してはいけない。

放置すると、その他の優れた者たちの活力を削ぐ。

それを排除する力が働かないという理不尽・矛盾を、

現場のメンバー同士で解決しようとして、「よけいないじめ」が生じる。

職場での無駄ないじめをなくすために、経営者は、

優れたものを優遇し、優れていないものには低い待遇を与え、

待遇の違いが全メンバーに明白である状態を作る必要がある。

経営者は、優れたものには、「まだ習熟していないから下手なものたちに 指導的に振る舞う役割」を与え、それに適切に報酬を与える。

経営者は、その場で全く優れた行動をとれないものに対しては、

きちんとその場から去らせて、

そのものが より適切である場所を見つけてあげなければならない。

そして、いじめが発生しているならば、当事者同士を離す。

違う場所で生きればいじめをする必要がない。

原則1と原則2は互いにトートロジーのような関係になっていて、

一方がないがしろにされるともう一方が空虚になる。

でこの原則2つは、

バランスが難しいよね、とかじゃなくて、両方満たさないとダメ。

【* 日々のメモ】

real name: memo/20241213

2024-09-10

Xの再掲。

■ 起

ほんとにさ、センスなく【女性は、男性は】で分けるのやめようぜ?

先日、私が皮肉でツイートした「(じゃあ)ワコールはAカップ半額にしようぜ」も一つの邪悪な例なんだけど、分けるセンスが悪いと、線を引かれたグループ間で、無駄な対立が生じるでしょう。

仲良くしよう&仲良く扱おう。

■ 承

Xで少し前にはスタートアップ経営者へのセクハラとか、痴漢とかの話があったけどさ。よく聞いてくれ。

「男性が男性に痴漢される」場合もある事をちゃんと想像できてる?

想像できたらどれだけ嫌かも分かるじゃん?

で、「男性が」痴漢するんじゃないでしょ。

「低知能が」痴漢するんでしょ。

■ 転

数学の授業で習って衝撃的だったことは、無作為抽出法より層別抽出法のほうが全数検査に近くなるという事。

しかも、何の基準で抽出グループを分けるのが良いかは何も言ってない(のにグループ分けしたほうが全数検査に近くなる)、という事。

自分ももう証明は覚えてないので、詳細は数学の先生に。

■ 結

部分から推定して全体を語るとき、グループ分けは、しないよりはした方が真実に近くなる。

でもどうグループを分けるかのセンスは、あなた次第って事。

グループを分けて何かを語る話は、何はどうだの結論にも増して、分け方のセンスの良さが肝だと思うんだ私はね。

■ まとめ

結論【センスなく【女性は、男性は】で分けるのやめようぜ】

【* 日々のメモ】

■ 起

ほんとにさ、センスなく【女性は、男性は】で分けるのやめようぜ?

先日、私が皮肉でツイートした「(じゃあ)ワコールはAカップ半額にしようぜ」も一つの邪悪な例なんだけど、分けるセンスが悪いと、線を引かれたグループ間で、無駄な対立が生じるでしょう。

仲良くしよう&仲良く扱おう。

■ 承

Xで少し前にはスタートアップ経営者へのセクハラとか、痴漢とかの話があったけどさ。よく聞いてくれ。

「男性が男性に痴漢される」場合もある事をちゃんと想像できてる?

想像できたらどれだけ嫌かも分かるじゃん?

で、「男性が」痴漢するんじゃないでしょ。

「低知能が」痴漢するんでしょ。

■ 転

数学の授業で習って衝撃的だったことは、無作為抽出法より層別抽出法のほうが全数検査に近くなるという事。

しかも、何の基準で抽出グループを分けるのが良いかは何も言ってない(のにグループ分けしたほうが全数検査に近くなる)、という事。

自分ももう証明は覚えてないので、詳細は数学の先生に。

■ 結

部分から推定して全体を語るとき、グループ分けは、しないよりはした方が真実に近くなる。

でもどうグループを分けるかのセンスは、あなた次第って事。

グループを分けて何かを語る話は、何はどうだの結論にも増して、分け方のセンスの良さが肝だと思うんだ私はね。

■ まとめ

結論【センスなく【女性は、男性は】で分けるのやめようぜ】

【* 日々のメモ】

real name: memo/20240910

2024-09-09

あるSNSでね。XでもFBでもなく。繋がってくれている若者(多分)が、生きてる意味など分からん、もう死んでもいいよねなどと呟いていたので、こりゃいかんと思って、誰かの広告の受け売りで物語は後半が面白いんだぜなどと言葉をかけてみたものの。

午後いっぱいそのこと自体に喰われております。

自分自身、頑張れば頑張るほど筋の分からん否定に逢い、働く意味が分からんようになってしまって、もう長い事つまづいており。実際には人生後半だって前半に負けず劣らずつらいんだわw

でもそんな事、棚に上げて、何を言ったんじゃろうねワシは。なんと空虚な言葉の入れ物であることよ。

【* 日々のメモ】

午後いっぱいそのこと自体に喰われております。

自分自身、頑張れば頑張るほど筋の分からん否定に逢い、働く意味が分からんようになってしまって、もう長い事つまづいており。実際には人生後半だって前半に負けず劣らずつらいんだわw

でもそんな事、棚に上げて、何を言ったんじゃろうねワシは。なんと空虚な言葉の入れ物であることよ。

【* 日々のメモ】

real name: memo/20240909

2024-09-03

マスク氏が買収しXになったアレ。

結局X構想は霧消し、大衆系オヤジ週刊誌の吊り広告だか投稿コーナーみたいな何か、になったような。

下世話ネタ、人情噺、儲け話、売ります買います、ゾンビ。

まぁ旧Twitterも自称左派の奇妙な人たちの捏造トレンドメディアに成り果てて、

あの時点で一区切り終わってたのかもしれません。

【* 日々のメモ】

結局X構想は霧消し、大衆系オヤジ週刊誌の吊り広告だか投稿コーナーみたいな何か、になったような。

下世話ネタ、人情噺、儲け話、売ります買います、ゾンビ。

まぁ旧Twitterも自称左派の奇妙な人たちの捏造トレンドメディアに成り果てて、

あの時点で一区切り終わってたのかもしれません。

【* 日々のメモ】

real name: memo/20240903

2024-08-19

Xのトレンドキーワード。「ともやさん」の形態素解析が悪くて「もやさん」になっているのだろうというご指摘、そのとおりかも。

人名で、しかもニュース内容が訃報であるだけに、失礼にあたり、ソフトウェアの振る舞いとして「悪い」と思います。

でも、皆さん昔 "Login:"と"login:"を同一視して判別するために "ogin:" で一致判定するような、ISDN回線接続のスクリプト書いてませんでした?書いてたでしょ?

その事をなんだか思い出したことでした。

通信相手が、こちらにメッセージを要求して待ちに入ったことを判定すればいいだけなので、

"[Ll]ogin:" とマッチする、だとか高度なことをする必要はなくて。

他の用語との弁別性も高いので、"ogin:" とマッチすればよい。という、コーディングでした。よね。

(だからどうした、ですが)

【* 日々のメモ】

人名で、しかもニュース内容が訃報であるだけに、失礼にあたり、ソフトウェアの振る舞いとして「悪い」と思います。

でも、皆さん昔 "Login:"と"login:"を同一視して判別するために "ogin:" で一致判定するような、ISDN回線接続のスクリプト書いてませんでした?書いてたでしょ?

その事をなんだか思い出したことでした。

通信相手が、こちらにメッセージを要求して待ちに入ったことを判定すればいいだけなので、

"[Ll]ogin:" とマッチする、だとか高度なことをする必要はなくて。

他の用語との弁別性も高いので、"ogin:" とマッチすればよい。という、コーディングでした。よね。

(だからどうした、ですが)

【* 日々のメモ】

real name: memo/20240819

2024-08-16

人間関係作るの下手です。

ちょっと思いつきを得ました。

SNSも現実もなんだけど、自分の周りの社会でどこまでが味方・内側なのか、という「境界」感覚が誰にもあって、だけど多くの場合それは暗黙で、明確に口にすることが少ない。

その境界感覚が自分と他人とでズレていることが、関係が奇妙な事になる原因、なのかな、と。

他人が境界をどこに感じているか、を気にしつつ、たまに明確に質問して確認するようにしてみようかね。

この話って会社勤めの方と個主とでは違うのだろうか?

【* 日々のメモ】

ちょっと思いつきを得ました。

SNSも現実もなんだけど、自分の周りの社会でどこまでが味方・内側なのか、という「境界」感覚が誰にもあって、だけど多くの場合それは暗黙で、明確に口にすることが少ない。

その境界感覚が自分と他人とでズレていることが、関係が奇妙な事になる原因、なのかな、と。

他人が境界をどこに感じているか、を気にしつつ、たまに明確に質問して確認するようにしてみようかね。

この話って会社勤めの方と個主とでは違うのだろうか?

【* 日々のメモ】

real name: memo/20240816

2024-08-10

バイクで日帰りツーリングをしている時に、気分が急いでしまい、早く目的地に着きたいだとか、速度を上げたい気分になってしまうことがあります。

でも、「走っていること、今こそが、今日の目的なんだ。じっくり楽しもう」と気づいて思い直す、なんていうことがあるんですよ。

今日、ある方のSNS書き込みを見て気づきました。人生も同じなんだ。

迷ったり戻ったり、今生きていることが、それ、そのものなのよね。

「今いる場所が目的地で出発地。迷うのも戻るのも醍醐味。走って、景色を眺めて、休んで、考えて、また走りたくなったら走る。」

別にあせらなくていいんだよな、と。中学・高校時代の受験勉強じゃあるまいし、誰かと競争してるわけじゃない。

で、もしどこかの峠で滑って崖から落ちたら、それはそれでしゃーない。そこまで走って楽しんだんだからいいじゃん。

いつまでかはわからないけど、永遠に生きる人はいない。いつかは死ぬ。

悩んでいる今を楽しもう。

【* 日々のメモ】

でも、「走っていること、今こそが、今日の目的なんだ。じっくり楽しもう」と気づいて思い直す、なんていうことがあるんですよ。

今日、ある方のSNS書き込みを見て気づきました。人生も同じなんだ。

迷ったり戻ったり、今生きていることが、それ、そのものなのよね。

「今いる場所が目的地で出発地。迷うのも戻るのも醍醐味。走って、景色を眺めて、休んで、考えて、また走りたくなったら走る。」

別にあせらなくていいんだよな、と。中学・高校時代の受験勉強じゃあるまいし、誰かと競争してるわけじゃない。

で、もしどこかの峠で滑って崖から落ちたら、それはそれでしゃーない。そこまで走って楽しんだんだからいいじゃん。

いつまでかはわからないけど、永遠に生きる人はいない。いつかは死ぬ。

悩んでいる今を楽しもう。

【* 日々のメモ】

real name: memo/20240810

2024-08-06

[X]の画像表示を小さくする Stylus css

SNSって、精神的な支配性と、画像のサイズが 関連あると思いません?

画像表示を小さくすると、心が平安になる気がします。

同じ事をfacebookでもやりたいのだけど、イマイチうまく行きません。

追記: この話の続きは $ SNS用StylusCSS? に書くことにしました。

追記: $ SNS の精神影響を減らす に変更。

【* 日々のメモ】

div[aria-labelledby*="id"] :has(img) {

height:100px;

width:100px;

filter: grayscale(30%);

/* display:none; */

}

SNSって、精神的な支配性と、画像のサイズが 関連あると思いません?

画像表示を小さくすると、心が平安になる気がします。

同じ事をfacebookでもやりたいのだけど、イマイチうまく行きません。

追記: この話の続きは $ SNS用StylusCSS? に書くことにしました。

追記: $ SNS の精神影響を減らす に変更。

【* 日々のメモ】

real name: memo/20240806

2024-08-02

Android 「画面の回転の提案」を無効にする

https://source.android.com/docs/core/display/rotate-suggestions?hl=ja#validation

【* 日々のメモ】

keizo@fedora:~/Android/Sdk/platform-tools$ ./adb shell settings get secure show_rotation_suggestions null keizo@fedora:~/Android/Sdk/platform-tools$ ./adb shell settings put secure show_rotation_suggestions 0 keizo@fedora:~/Android/Sdk/platform-tools$ ./adb shell settings get secure show_rotation_suggestions 0 keizo@fedora:~/Android/Sdk/platform-tools$

https://source.android.com/docs/core/display/rotate-suggestions?hl=ja#validation

【* 日々のメモ】

real name: memo/20240802

2024-07-30

タイムトリップものについてふと思ったこと。

もしタイムトリップ先でトイレに行って用を足したりしたら、「ある時代の」生態系を別の時代に持ち込むことになり、パンデミックが起きる可能性がありますね。これ実は大問題のはず。

生命個体上には衣類上や皮膚上、腸の中で、微生物が「生態系」をなしているそうで。

炭素と水素を基礎とする我々生命は、炭素水素の構造がとる「ジョジョポーズ」みたいな立体構造によって鍵と鍵穴の関係を、それからその関係性の一大体系を持っています。

偶発的に起きる立体構造の変化から機能が派生し、その機能が問題になったり、その対処になったりして、進化してきたそうです。

ちょっとアレな話で申し訳ないですが、トイレで用を足したら、自分の腸内にある「ある時代の」生態系を別の世界に落としてしまう。

腸内だけじゃなくて、衣類や皮膚の上にも生態系があるので、行って触れただけで同様。

大問題ですよ。

新型コロナ禍を経験した私達には、目に見えない微生物と半生物によるパンデミック自体もうんざりだけど、それ以上にパンデミックが副次的にもたらす様々な問題として、「職業体系」の総合的な変化とそれによる精神ストレスなども身にしみていて、やれやれ…と思うわけです。

職業体系って、高等生物の生存戦略集であるとも言えるから、微生物の生存戦略変化が高等生物の生存戦略変化をもたらす、という壮大な実例さえも、私達は身を持って経験している最中なわけですよね。

近年の青春文学、ジュブナイルものはせいぜい生命個体の1世代くらいのトリップなので問題は少ないかもしれない。

でもそれこそ恐竜の時代なんかに「行って」「帰ると」コロナウィルスどころじゃなく天然痘とかすごい規模の問題になるはず。

と思ってちょっと「天然痘 撲滅宣言 いつ」で調べたら以下が出ました。

だそうですから、恐竜時代どころか1980年より昔に行って戻ったら、この問題に該当します。恐ろしや…

この境界が、直近だと 2019年ごろ にあったわけです。新型コロナで。

タイムトリップものだけじゃなくて、異世界転生ものも、そうですよね。自分は「オンラインの世界に入り込む系」とか「異世界転生もの」について、いいものはいいと思うけど、あまり好きじゃない、と思うものも多いです。

それはやはり科学考証がつたないものには違和感を感じてしまい、違和感が一定以上あると物語世界に入り込めないから、かもしれません。科学考証、大事。

ということは、創作活動をする人には、基礎教養がものすごく大事。という気づきでした。

その昔、以下のような「作品の方程式」を考えたことがあった、ことを思い出しました。

創作作品 = 現実にない仮定は1つだけ + シグマ(仮定から派生する、あるあるシチュエーション たくさん) + あるあるの積み重ねで困った問題になり + あざやかな解決という結末

→ 調べたら 【+ 良いソフトウェアって?】の末尾に記載がありました。ちょっと違ってたがまぁヨシ。

30年くらい経ってあらためて、この考え方はある程度正しいだろうなと思ったことでした。

【* 日々のメモ】

もしタイムトリップ先でトイレに行って用を足したりしたら、「ある時代の」生態系を別の時代に持ち込むことになり、パンデミックが起きる可能性がありますね。これ実は大問題のはず。

生命個体上には衣類上や皮膚上、腸の中で、微生物が「生態系」をなしているそうで。

炭素と水素を基礎とする我々生命は、炭素水素の構造がとる「ジョジョポーズ」みたいな立体構造によって鍵と鍵穴の関係を、それからその関係性の一大体系を持っています。

偶発的に起きる立体構造の変化から機能が派生し、その機能が問題になったり、その対処になったりして、進化してきたそうです。

ちょっとアレな話で申し訳ないですが、トイレで用を足したら、自分の腸内にある「ある時代の」生態系を別の世界に落としてしまう。

腸内だけじゃなくて、衣類や皮膚の上にも生態系があるので、行って触れただけで同様。

大問題ですよ。

新型コロナ禍を経験した私達には、目に見えない微生物と半生物によるパンデミック自体もうんざりだけど、それ以上にパンデミックが副次的にもたらす様々な問題として、「職業体系」の総合的な変化とそれによる精神ストレスなども身にしみていて、やれやれ…と思うわけです。

職業体系って、高等生物の生存戦略集であるとも言えるから、微生物の生存戦略変化が高等生物の生存戦略変化をもたらす、という壮大な実例さえも、私達は身を持って経験している最中なわけですよね。

近年の青春文学、ジュブナイルものはせいぜい生命個体の1世代くらいのトリップなので問題は少ないかもしれない。

でもそれこそ恐竜の時代なんかに「行って」「帰ると」コロナウィルスどころじゃなく天然痘とかすごい規模の問題になるはず。

と思ってちょっと「天然痘 撲滅宣言 いつ」で調べたら以下が出ました。

WHOによる天然痘根絶計画により1977年ソマリアにおける患者発生を最後に地球上から天然痘は消え去り、 その後2年間の監視期間を経て、1980年5月 WHOは天然痘の世界根絶宣言を行いました。

だそうですから、恐竜時代どころか1980年より昔に行って戻ったら、この問題に該当します。恐ろしや…

この境界が、直近だと 2019年ごろ にあったわけです。新型コロナで。

タイムトリップものだけじゃなくて、異世界転生ものも、そうですよね。自分は「オンラインの世界に入り込む系」とか「異世界転生もの」について、いいものはいいと思うけど、あまり好きじゃない、と思うものも多いです。

それはやはり科学考証がつたないものには違和感を感じてしまい、違和感が一定以上あると物語世界に入り込めないから、かもしれません。科学考証、大事。

ということは、創作活動をする人には、基礎教養がものすごく大事。という気づきでした。

その昔、以下のような「作品の方程式」を考えたことがあった、ことを思い出しました。

創作作品 = 現実にない仮定は1つだけ + シグマ(仮定から派生する、あるあるシチュエーション たくさん) + あるあるの積み重ねで困った問題になり + あざやかな解決という結末

→ 調べたら 【+ 良いソフトウェアって?】の末尾に記載がありました。ちょっと違ってたがまぁヨシ。

30年くらい経ってあらためて、この考え方はある程度正しいだろうなと思ったことでした。

【* 日々のメモ】

real name: memo/20240730

* 日々のメモ2026 | * 日々のメモ2025 | * 日々のメモ2024 | * 日々のメモ2023 | * 日々のメモ2022 | * 日々のメモ2021 | * 日々のメモ2015 | * 日々のメモ2014 | * 日々のメモ2013 | * 日々のメモ2012 | * 日々のメモ2011 | * 日々のメモ2010 | * 日々のメモ2009 | * 日々のメモ2008 | * 日々のメモ2007 | * 日々のメモ2006 | * 日々のメモ2005 | * 日々のメモ2004